Technik, Energie und Nachhaltigkeit

Kurs: Technik, Energie und Nachhaltigkeit | OnCourse UB

-

-

Biogasanlagen und Veredlung von Biogas zu Bioerdgas

Neben dem Betrieb von landwirtschaftlichen Biogasanlagen zur Verwertung der Reststoffe aus der Tierhaltung (Gülle, Festmist) und von Energiepflanzen wurde in Deutschland in den 1980er Jahren die Biotonne eingeführt.

Die ersten Jahrzehnte lag der Fokus der Verarbeitung der organischen Abfälle aus der Biotonne in Kompostierungsanlagen. Die Kompostierung erfolgte in den Pilotanlagen auf einfacher technologischer Basis in Form einer Mietenkompostierung: Eine Kompostmiete hat eine Breite von rund 1,5 Meter und kann je nach Anlagengröße eine Länge von 10 m oder mehr betragen. Sie ist einfach aufzuschichten und kann mit einem Umsetzgeräte umgeschichtet werden.

Deshalb wird heute der Kompostierung meist eine anaerobe Vergärung von Küchenabfällen in einer Biogasanlage vorgeschaltet. Dieses hat den entscheidenden Vorteil, dass Biogas als Energieträger erzeugt wird. Das Biogas ist speicherbar und kann durch weitere Behandlungsschritte zu Bioerdgas veredelt werden. Bioerdgas hat dann eine höhere Konzentration an Methan als Erdgas.Kompostierung

Aus energetischer Sicht ist die reine Kompostierung eine sehr ineffiziente Verwertung von Bioabfällen. Der Grund ist, dass im aeroben Prozess des Biomasseabbaus, Wärme entsteht, die über die Kompostmietenoberfläche ungenutzt entweicht.

Die Kombination der Vergärung von feuchter Biomasse in Biogasanlagen mit anschließender Kompostierung der Gärreste stellt sich energetisch als die effizienteste Lösung dar. Denn bei der ausschließlichen Kompostierung geht Energie über den aeroben Abbau der Bakterien über die Kompostmiete verloren, optisch als dampfende Miete sichtbar.

Das stellt sich energetisch folgendermaßen dar:

Aerober Abbau (Kompostierung):

C6H12O + 6 O2 => 6 CO2 + 6 H2O

Dextrose + Sauerstoff => Kohlendioxid + Wasser + Energieverlust Go = - 2‘875 kJ/MolAnaerober Abbau (Biogasanlage)

C6H12O6 => 3 CO2 + 3 CH4

Dextrose => Kohlendioxid + Methan + Energieverlust Go = - 132 kJ/MolQuelle: Werner Edelmann, arbi GmbH, http://www.arbi.ch/problem.htm

Legende: Ein Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das aus ebenso viel Einzelteilchen (Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen, Äquivalentteilchen, ...) besteht, wie Atome in 12 Gramm des Kohlenstoff-Nuklids 12C enthalten sind. 1 mol eines Stoffes enthält ungefähr 6,022·1023 Teilchen. 1 kJ = 1000 Joule; 1 kJ = 0,2388 kcal; 1 kJ = 0,000278 kWhSchematischer Aufbau einer Biogasanlage

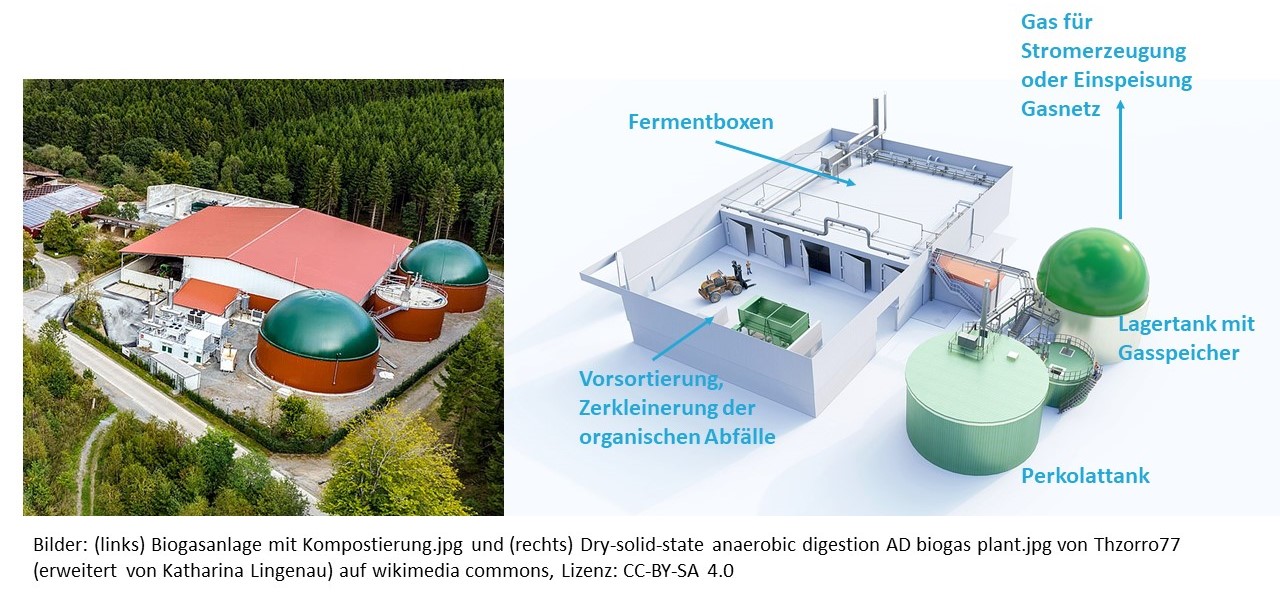

Biogasanlagen können in mehreren technischen Varianten gebaut werden:

- als Nassfermentation oder Trockenfermentation (Trockensubstanzgehalt > 15%),

- als diskontinuierliche Vergärung (Batch) oder kontinuierliche Vergärung,

- als einstufiger oder mehrstufiger Prozess,

- als mesophiler Prozess (30-350C) oder thermophiler Prozess (50-550C).

Einstufige Anlagen können vorteilhaft für die Vergärung von Gülle und nachwachsenden Rohstoffen verwendet werden, bei denen die Substratqualität weitestgehend konstant ist. Zwei- oder mehrstufige Anlagen eignen sich besonders für Speisereste, Inhalte der Biotonne oder industrielle Abfälle der Nahrungsmittelindustrie.

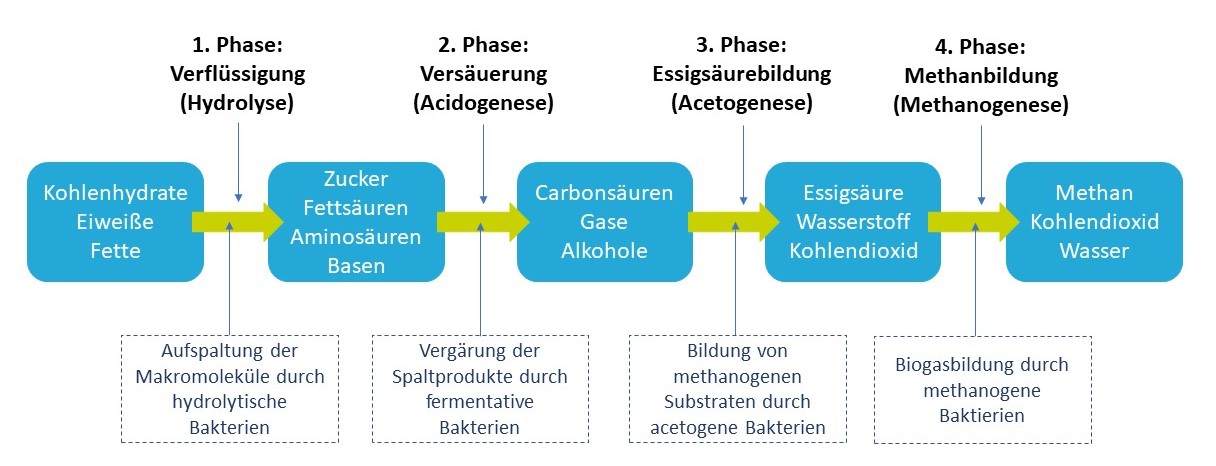

Der biologische Abbau der Biomasse (Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate) erfolgt in vier Phasen:

-

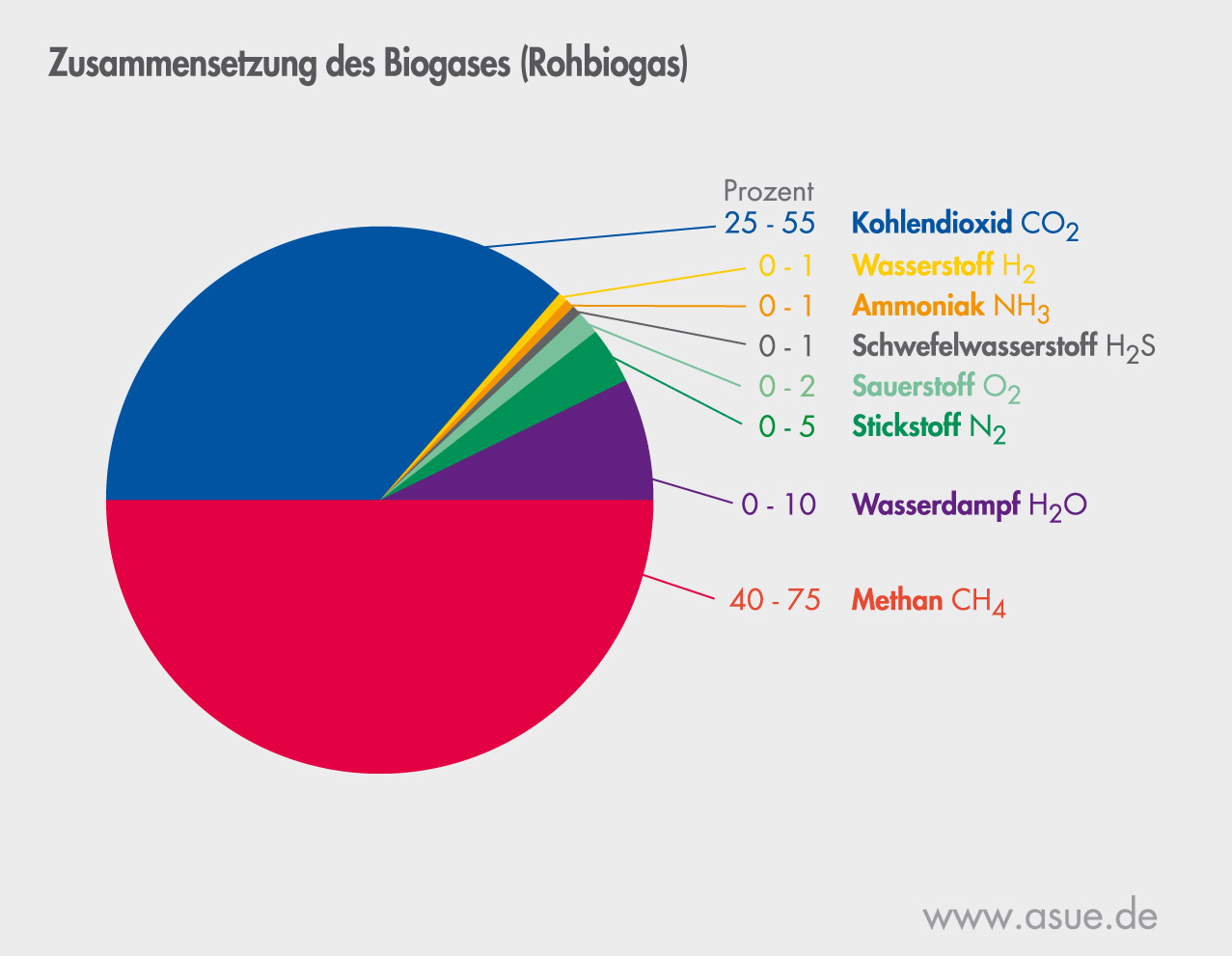

Biogas, Bioerdgas und Aufbereitung

Ein Biogas aus der Standard-Biogasanlage hat einen Methananteil von 50-75 Volumen%, es ist damit wesentlich „unedler“ als ein Erdgas (H) mit bis zu 98% Methananteil, 1% (Ethan, Propan, Butan, Pentan) und 1% Inertgasen. Es besteht die Möglichkeit, Biogas am Anlagenstandort direkt in einem angrenzenden Blockheizkraftwerk zu Strom und Wärme umzuwandeln. Dann kann das Gasgemisch mit 50-75Vol.% Methan nach einer Entschwefelung und Trocknung direkt im BHKW genutzt werden.

Veredelung in Bioerdgas

Wird am Biogasanlagenstandort aber keine Wärme gebraucht, bietet es sich an, das Biogas (mit 40-75% Methananteil) in sogenanntes Bioerdgas zu veredeln. Bei der Bioerdgasaufbereitung handelt es sich um die Anreicherung des Methananteils durch die Gasbehandlung auf bis zu 96%. Es kann dann als erneuerbares Substitut für fossiles Erdgas genutzt werden. Das lohnt sich insbesondere an Standorten, die eine Einspeisung von Bioerdgas in das örtlich vorhandene Erdgasnetz ermöglichen, also z.B. stadtnahe Standorte mit bestehender Gasversorgung oder die direkte Gasversorgung von Industriepartner*innen als Erdgasersatz.

In Zukunft werden auch Gas- und Dampfkraftwerke Bioerdgas nutzen können, sofern es in größeren Mengen verfügbar ist. Die Menge des erzeugten Biogases (Gasausbeute) ist abhängig vom Substratinput. Die durchschnittliche Zusammensetzung von Biogas ist wie folgt:

Biogas, welches für die Verbrennung im Blockheizkraftwerk direkt verwertet wird, bedarf einer Grundaufbereitung. Dazu zählt immer die Entschwefelung und die Gastrocknung.

Die Grobentschwefelung erfolgt in der Regel durch die Zudosierung von Eisenhydroxid und/oder Eisensalzen. Eine biologische Entschwefelung erfolgt außerhalb des Fermenters oder durch eine Laugenwäsche. Die Feinentschwefelung mit Aktivkohle senkt die Schwefelwasserstoffkonzentration auf unter 5 mg/m³.

Die Gastrocknung kann als Adsorption erfolgen. Bei der adsorptiven Gastrocknung werden in einem Festbettadsorber Kieselgele oder Aluminiumoxide eingebracht, die von dem Biogas umströmt werden und anschließend den Wasserdampf adsorbieren.

Anders läuft die Gastrocknung nach dem Kondensationsverfahren: Hier wird das Biogas gekühlt, die im Gas enthaltene Feuchtigkeit kondensiert zu Wasser aus und wird dem Prozess entnommen.Nach der Grundaufbereitung erfolgt die Spezialaufbereitung für den Fall, dass Biogas als Bioerdgas verwendet bzw. direkt in das Erdgasnetz eingespeist werden soll. Die derzeit am häufigsten in der Praxis eingesetzten Verfahren der Biogasaufbereitung mit dem Zweck der CO2-Entfernung und CH4-Anreicherung sind die Aminwäsche, die Druckwasserwäsche und die Druckwechseladsorption (engl. PSA = pressure swing adsorption).

Bei der Aminwäsche handelt es sich um eine chemische Absorption mit organischen Lösungsmitteln wie Ethanolamin-Wasser-Gemischen. In einer Waschkolonne wird die Aminlösung im Gegenstromprinzip mit CO2 beladen, das Gas strömt von unten nach oben. Die von oben nach unten strömende Waschlösung wird durch Wärmezufuhr regeneriert und rezirkuliert.

Bei der Druckwasserwäsche wird reines Wasser als Absorptionsmittel beladen. Das zuvor komprimierte Rohgas gelangt von unten in die Absorptionskolonne, während das Wasser von oben nach unten die Kolonne durchströmt und mit den zu absorbierenden Gasbestandteilen beladen wird. Nach der Druckentspannung kann das regenerierte Wasser wieder zur Absorption verwendet werden.

Bei der Druckwechseladsorption wird das CO2 (und andere Gasbestandteile) an die Oberfläche von Feststoffen (sogenannten Adsorbentien) wie Kohlenstoffmolekularsiebe, Aktivkohlen oder Zeolithe angelagert. Dieses erfolgt unter einem Druck von 4 bis 7 bar. Anlagen haben meist vier Adsorptionseinheiten in Folge. Nach Sättigung eines Molekularsiebes wird der Biogasstrom in die nächste Adsorptionseinheit geleitet und die adsorbierten Gasbestandteile durch Druckabsenkung vom Sieb entfernt.

Achtung: Unterscheidung von "verfahrenstechnische Adsorption" (= Anlagerung der Atome oder Moleküle von Flüssigkeiten oder Gasen) an eine feste Oberfläche und "Absorption" (= Aufnahme, Eindringen der Stoffe ins Innere eines Materials).

Auf die weiteren Verfahren der Biogasreinigung wie die physikalische Absorption, Membranverfahren und kryogene Verfahren (Kälteanwendung), die bisher nicht großtechnisch genutzt werden, soll an dieser Stelle nicht im Detail eingegangen werden.

-

-