Solarfarmkraftwerke sammeln die Wärme in vielen über die

Fläche verteilten Absorbern, meist in einer Linie in Nord-Süd-Richtung (auch Linienkonzentratoren

genannt).

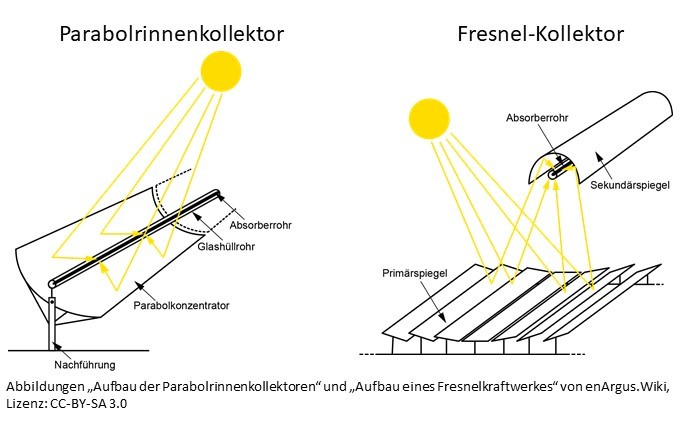

Parabolrinnenkollektoren bestehen aus gewölbten Spiegeln, die das

Sonnenlicht auf ein in der Brennlinie verlaufendes Absorberrohr bündeln. Dort

wird die konzentrierte Sonnenstrahlung in Wärme umgesetzt (Erhitzung auf 400°C) und an ein zirkulierendes Wärmeträgermedium, dem Thermoöl, abgegeben. Die

Rohre führen die Hochtemperaturwärme in einen Speicher (Zwischenspeicher) oder

direkt in einen Dampferzeuger, dem eine Dampfturbine nachgeschaltet ist, ein

Generator erzeugt am Ende Strom. Der Flächenbedarf eines Parabolrinnen-Kraftwerks

liegt zwischen 40-80 m2/kW.

Im Unterschied zum Parabolrinnenkraftwerk werden bei einem Fresnelkraftwerk

die Fresnelspiegel horizontal angeordnet und reflektieren die

Sonneneinstrahlung auf ein Absorberrohr. Das Absorberrohr verfügt über einen

himmelseitig wärmegedämmten Sekundärkonzentrator und eine spiegelseitige

Glasabdeckung. Es wird in ca. 8 m Höhe über den Spiegeln montiert.

Fresnelkraftwerke sind preiswerter, erreichen aber nicht den Wirkungsgrad eines

Parabolrinnenkraftwerkes.

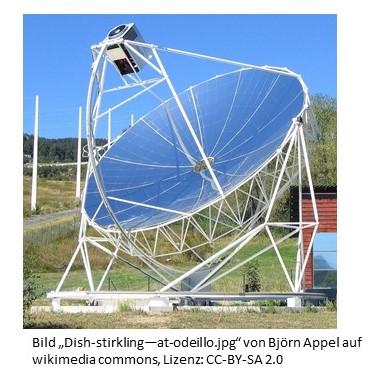

Ein eher kleines solarthermisches Kraftwerk ist eine Dish-Stirling-Anlage.

Zentrales Element ist ein großer runder zweiachsig nachführbarer Hohlspiegel

(Dish, Teller) mit Durchmessern von 10 bis 25 m. In seinem Brennpunkt befindet

sich der Receiver, dessen Wärme über ein Arbeitsgas erwärmt wird, welches in

einem Stirlingmotor zur Expansion gebracht wird. Der Motor treibt einen Generator

an, der Strom erzeugt. Die elektrische Leistung liegt zwischen 10-50

kW pro Anlage mit der Möglichkeit, mehrere Anlagen zu einer „Farm“

zusammenzuschalten. Es können Stromerzeugungs-Wirkungsgrade erreicht werden,

die konkurrenzfähig mit PV-Anlagen sind.