Sektorenkopplung bei der H2-Nutzung

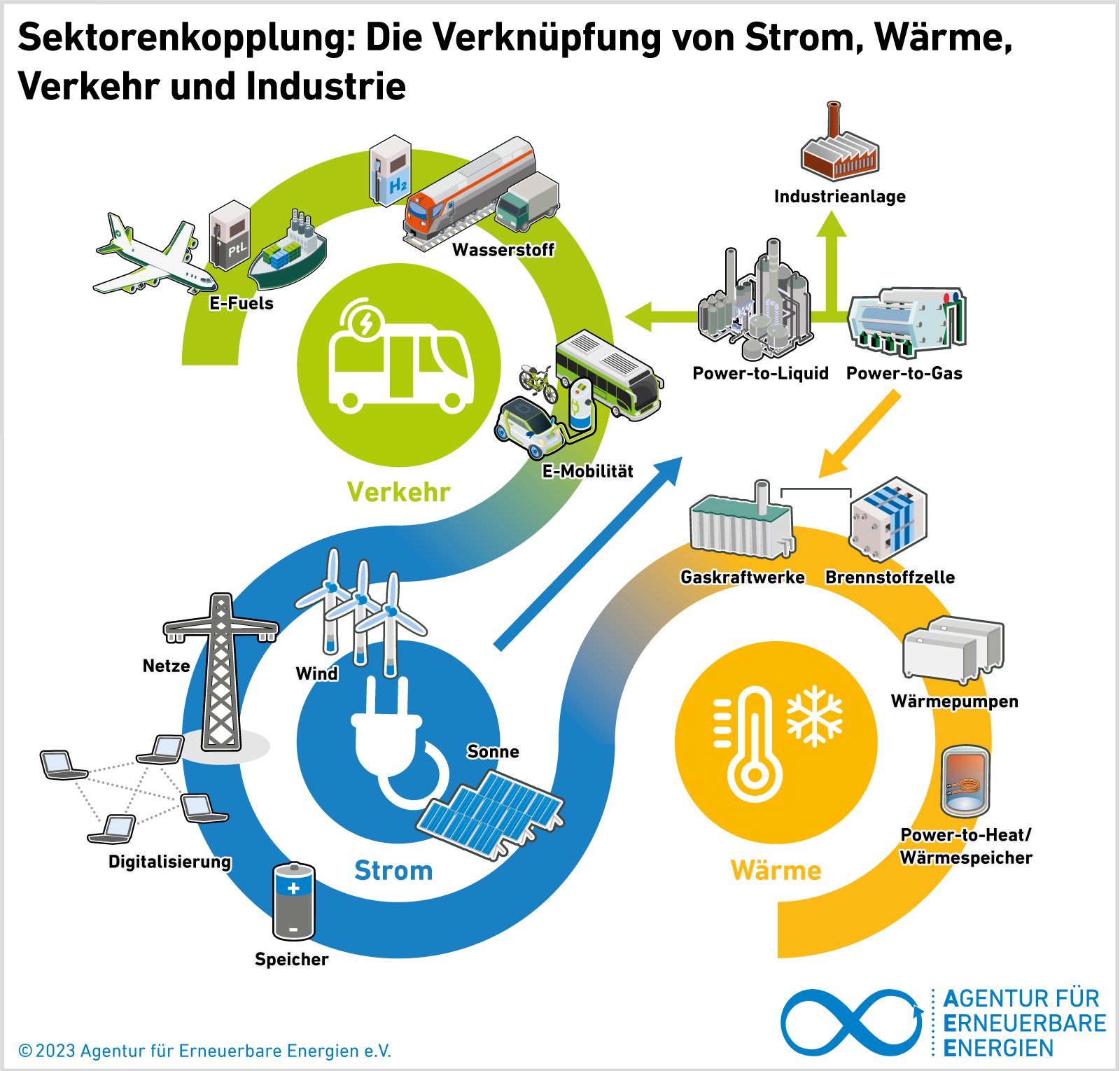

Mit der Sektorenkopplung in der Erneuerbaren Energiewirtschaft wird das Ziel verfolgt, die Sektoren Industrie, Verkehr und Gebäude zu verbinden sowie die Kopplung des Strom- und Wärmesektors zu optimieren. Für die Sektorenkopplung spielen zwei bereits genannte Strategien eine zentrale Rolle: Elektrifizieren (E-Mobilität und Wärmepumpen) und Power-to-X.

Power-to-X

Unter dem Oberbegriff Power-to-X werden Technologielinien zusammengefasst wie Power-to-Gas, Power-to-Liquid, Power-to-Heat und Power-to Chemicals. Klimaneutrale, synthetische oder biogene Brennstoffe wie Wasserstoff, Methan, Benzin oder Kerosin leisten vor allem in Sektoren, die sich für die Elektrifizierung nicht eignen, eine wichtige Rolle.

Die Sektorenkopplung ermöglicht neben der Dekarbonisierung von Wärme und Verkehr zeitgleich eine Flexibilität für den Stromsektor, um die Volatilität von Sonnenstrom und Windstrom durch neue Speicher und Energieträger auszugleichen.

Überschüssiger Strom aus Zeiten hoher Produktion wird stattdessen in den Sektoren Wärme und Mobilität, also auch für Heizzwecke oder für den Fahrzeugantrieb, genutzt werden. Wichtiges Bindeglied sind dafür neben Gasspeichern und Flüssigenergieträgern die regional und lokal nutzbaren Batteriespeicher.

Neben der klassischen Kraft-Wärmekopplung, die vielerorts in Blockheizkraftwerken etabliert ist, geht es gegenwärtig um die zusätzliche Nutzung von bisher nicht genutzter Abwärme. Dazu zählen Abwärme-Rückgewinnungsverfahren aus Kläranlagen und Abluft aus Rechenzentren. Das Liquid-Organic-Hydrogen-Carriers (LOHC)-Verfahren zur Wasserstoffverflüssigung ist in seiner Gesamteffizienz wesentlich besser, wenn die Abwärme beim Hydrierprozess genutzt wird oder bei der Dehydrierung Abwärme, z.B. aus einem Stahlwerk oder einer Müllverbrennungsanlage, zum Einsatz kommen kann.