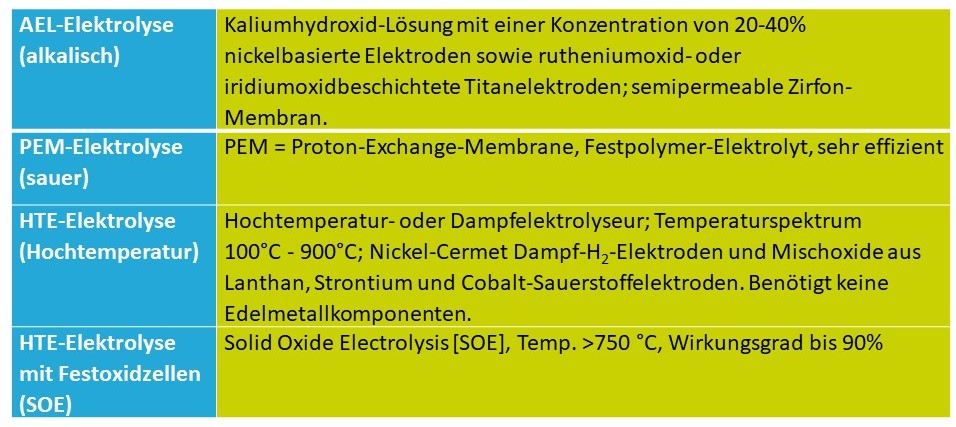

Bei der Elektrolyse von Wasser für die Wasserstoffgewinnung werden verschiedene Verfahren angewandt. Sie unterscheiden sich durch die Nutzung unterschiedlicher Elektrolyte (alkalisch, sauer), die Prozesstemperatur und die Membran. In der Praxis befinden sich vorwiegend Alkalische (AEL)- und Proton-Exchange-Membrane (PEM)-Elektrolyseanlagen in der Nutzung. Bei der PEM-Elektrolyse werden Feststoffelektrolyten verwendet, der die Anode von der Kathode elektronisch isoliert. Alkalische Elektrolyseure verfügen über einen porösen Separator (vgl.: Siemens 2024). Die Wirkungsgrade der Elektrolyse variieren zwischen 60-85%.

Formen der Elektrolyse:

Ressourcenbedarf

Für den Betrieb einer Elektrolyseure ist neben der Energieversorgung durch Ökostrom Wasser als Hauptrohstoff zuzuführen. Für die Herstellung von einem 1kg Wasserstoff werden 10 Liter Reinstwasser benötigt (vgl.: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, 2023). Es handelt sich um Süßwasser, welches vom Rohwasser in Reinstwasser aufbereitet werden muss. Dafür kommen verfahrensbedingt verschiedene Techniken zum Einsatz: Vorfiltration mittels Rückspülfilter, Kiesfilter, Ultrafiltration, Entsalzung über Umkehrosmose.

Kommt es durch die vermehrte Herstellung von Wasserstoff zu Wasserknappheit?

Um diese Frage zu beantworten, hat der DVGW (2023) folgende Kalkulation veröffentlicht:

Stellt man die für 2030 für Deutschland prognostizierte nötige Reinstwasser-Menge für die Elektrolyse in Höhe von 7 bis 9 Mio. m3 Süßwasser (Annahme: 10 GW Elektrolyseleistung, 2500 Vollaststunden) anderen Wassernutzungen gegenüber, so ist der Wasserbedarf für die Elektrolyse verhältnismäßig klein und stellt laut Einschätzung des DVGW keinen Engpass in Deutschland dar.

Zum Vergleich: Für die Beregnung in der Landwirtschaft wurden in Deutschland 2019 rund 450 Mio. m3 Wasser genutzt und rund 300 Mio. m3 wurden für die Kühltürme von Kraftwerken benötigt (DVGW 2023).

Kritischer stellt sich die Sache dar, wenn in Ländern mit Wüstenklima, die mit einem hohen Wind- und Solarstrompotential in der Küstenregion Wasserstoff produzieren, auch exportieren wollen.

In diesen Regionen besteht häufig extreme Wasser- und Grundwasserknappheit bzw. ein niedriger Grundwasserstand. Deshalb muss für den Betrieb der Elektrolyse zunächst der Entsalzung von Meerwasser (z.B. über das Verfahren der Umkehrosmose) vorangestellt werden. Das erfordert einen höheren Energieaufwand und ist bei der Berechnung der Effizienz, Kosten und Nachhaltigkeit bei der Planung großtechnischer Anlagen mit zu berücksichtigen.

In diesen Regionen besteht häufig extreme Wasser- und Grundwasserknappheit bzw. ein niedriger Grundwasserstand. Deshalb muss für den Betrieb der Elektrolyse zunächst der Entsalzung von Meerwasser (z.B. über das Verfahren der Umkehrosmose) vorangestellt werden. Das erfordert einen höheren Energieaufwand und ist bei der Berechnung der Effizienz, Kosten und Nachhaltigkeit bei der Planung großtechnischer Anlagen mit zu berücksichtigen.

Für die Herstellung von 1kg Wasserstoff werden gegenwärtig je nach Verfahren zwischen 40 bis 80 kWh Grünstrom benötigt. Wasserstoff hat eine höhere Energiedichte als herkömmliche Kraftstoffe, genauer gesagt einen Energiegehalt von 33 kWh pro kg H2. Zum Vergleich hat ein Liter Diesel einen Energiegehalt von 10 kWh, also nur ein Drittel. Mit einem Kilogramm Wasserstoff kann ein Brennstoffzellenauto ca. 100 km zurücklegen.