Technik, Energie und Nachhaltigkeit

Kurs: Technik, Energie und Nachhaltigkeit | OnCourse UB

-

-

Wärmewirtschaft

Mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes wird der Fokus der Energiewende stärker auf die Optimierung der Wärmeversorgung gerückt (vgl. Kapitel 2). Neue Gebäude lassen sich optimal mit Niedertemperaturwärme (unter 50 Grad Celsius) versorgen, die eine Wärmepumpe aus der Luft oder aus der Erde (oberflächennahen Geothermie über Erdwärmesonden) bzw. dem Grundwasser bereitstellen kann.Technisches Prinzip einer Wärmepumpe

Für den Wärmepumpenbetrieb ist Arbeit in Form von Strom aufzuwenden. Grundlage der Wärmepumpe ist ein geschlossener thermodynamischer Kreisprozess. Ein Kältemittel wird verdampft, komprimiert und wieder verflüssigt. Der Wechsel des Aggregatzustandes ermöglicht die Aufnahme von Wärme (aus der Luft, Wasser) und ihrer Abgabe über Wärmetauscher an ein Heizungssystem. -

-

Funktion und technische Varianten von Wärmetauschern

Die Aufgabe des Wärmetauschers ist es, Wärme von einem Stoffstrom (z.B. Luft, Wasser) auf einen anderen (Luft, Wasser) zu übertragen. Direkte Wärmetauscher übertragen die regenerative Wärme direkt, ein Beispiel ist der Nasskühlturm. Klassische Heizkörper (Radiatoren) zählen zu den indirekten Wärmetauschern (genannt auch Rekuperator): Das Warmwasser aus dem Heizungswasserkreislauf wird über die meist metallische Oberfläche des Heizkörpers an die Raumluft abgegeben. Eine weitere häufige Variante des indirekten Wärmetauschers ist der Plattenwärmetauscher.

Bei Rotationswärmetauschern (halbindirekter Wärmetauscher) wird Wärme des einen Luftstroms im Regenerator zwischengespeichert und nach einer halben Drehung auf den anderen Luftstrom übertragen. Die Effizienz des Wärmetausches hängt von der Strömungsführung ab, unterschieden werden: Gegenstrom-, Gleichstrom-, Kreuzstrom- Wirbelstrom- und Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher.

Heatpipes

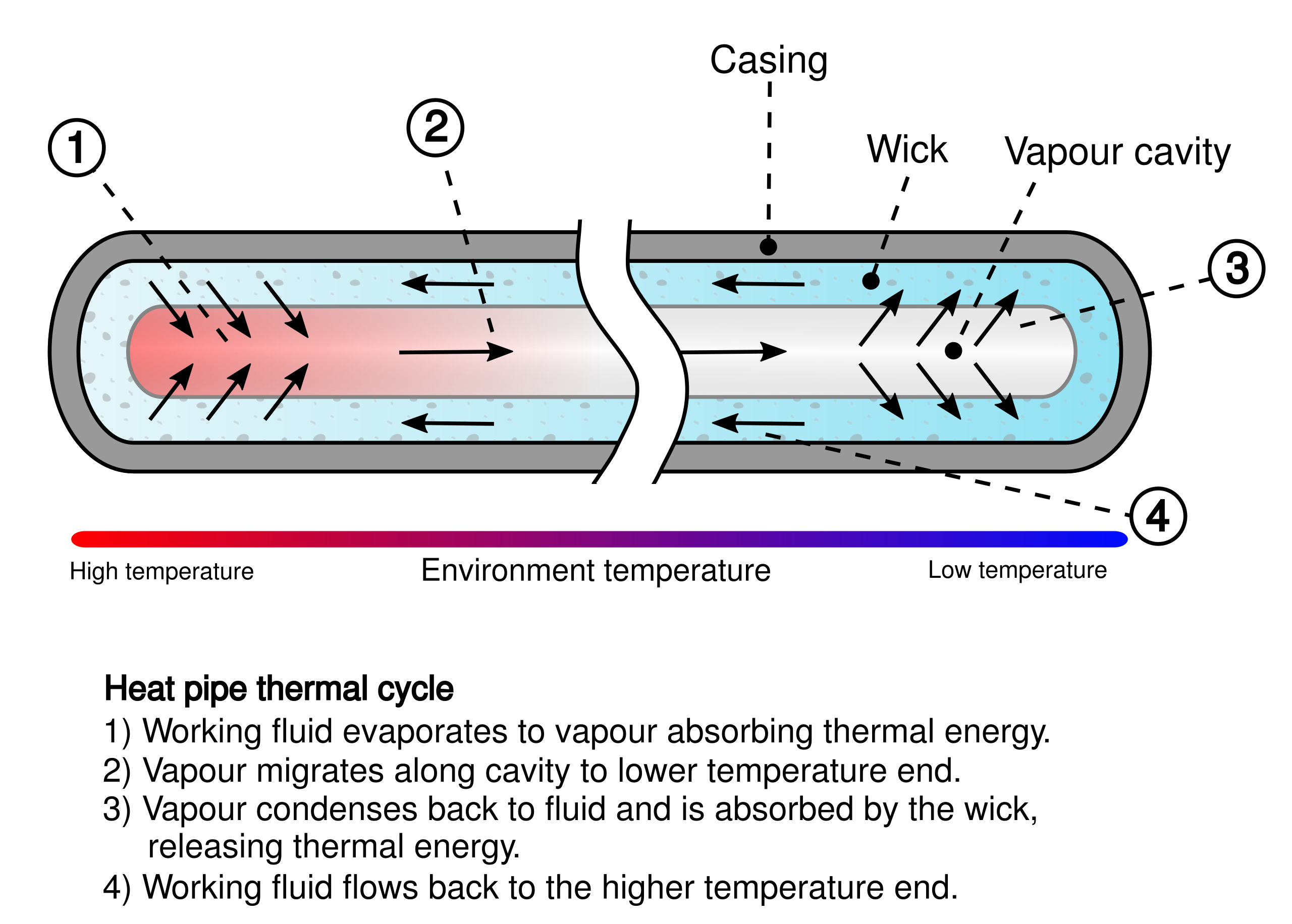

Bewährte und bekannte Wärmetauscher sind beispielsweise Heatpipes (Wärmerohr-Wärmetauscher), die sich für kleine Anwendungen eignen, z.B. als Einbau zur Kühlung in einem Notebook. Das Wärmerohr (siehe Bild) besteht aus einem gut wärmeleitfähigen Material, beispielsweise Kupfer.

(Bild: Laptop heat pipe von Kristoferb auf wikimedia commons, Lizenz CC-BY-SA 3.0)

Erst eine Kühlsenke am Ende der Heatpipe leitet die Wärme effektiv an die Luft weiter. Die wärmetragende Substanz, z. B. Wasser oder Ammoniak, ist zunächst flüssig, wird an einem Ende des Wärmerohrs unter Aufnahme von Wärme (der Verdampfungswärme) verdampft, bewegt sich dann zum anderen Ende, wo es unter Abgabe von Wärme wieder kondensiert und die Wärme in der Nähe des Lüfters abgibt (siehe Bild).

(Bild: Heat Pipe Mechanism.svg von Zootalures und Offnfopt auf wikimedia commons, Lizenz CC-BY-SA 3.0)

Das Heatpipe-Prinzip kommt aber auch in Vakuumröhrenkollektoren (Sonnenkollektor in solarthermischen Anlagen) zu Einsatz. Das Wärmeträgermedium (Alkohol oder Wasser mit Unterdruck) in den Heat Pipes verdampft hier bereits bei geringer Sonneneinstrahlung. Durch die Kondensation wird Wärme freigesetzt, die im Inneren der Röhre aufsteigt und an ihrem oberen Ende an die vorbeiströmende Wärmeträgerflüssigkeit übertragen wird. Während das erzeugte Warmwasser nun im Haushalt gespeichert oder genutzt werden kann, fließt das gekühlte und kondensierte Wärmeträgermedium zur neuen Wärmeaufnahme an seinen Ursprungsort zurück.

Technische Varianten von Wärmespeicherung

Grundsätzlich werden drei Gruppen an Wärmespeichern unterschieden:- Sensible Wärmespeicher (Wassertanks und andere Speichermedien)

- Latentwärmespeicher (mit einem Wechsel des Aggregatzustandes)

- Thermo-chemische Speicher (Sorptionsprozesse)

Sensible Wärmespeicher

Die kostengünstige Wärmeübertragung auf dem Wasserpfad ist auf Temperaturen bis 100°C begrenzt - dem Temperaturlevel, bei dem Wasser verdampft. Das reicht für den klassischen Heizungsbetrieb aus. Deshalb kommen als Wärmespeicher in traditionellen Heizungsanlagen sogenannte Pufferspeicher zum Einsatz, die Wasser als Speicher- und Trägermedium nutzen.

Anders ist das in solarthermischen Kraftwerken, hier entstehen sehr hohe Temperaturen (400°C). Deshalb müssen statt Wasser Öle und Flüssigsalz als Wärmeträger und Wärmespeicher genutzt werden. Diese eignen sich ebenfalls zur Übertragung von Hochtemperatur-Abwärme aus energieintensiven Prozessen (Metallurgie).

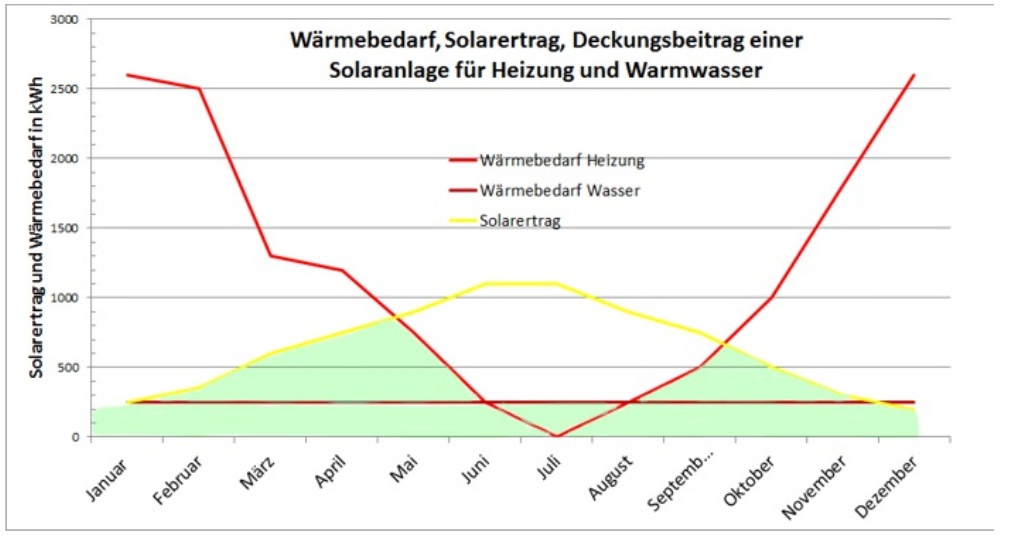

Kleinere solarthermische Anlagen auf der Basis von Sonnenkollektoren haben ihren Wärmeangebots-Peak im Sommer, was in Deutschland der typischen U-Form des Wärmebedarfs diametral entgegenläuft (vgl. Bild).

(Bild: © Claudia J. Gasmi(2013): Was bedeutet der solare Deckungsgrad?, Paradigma Blog, URL: https://blog.paradigma.de/was-bedeutet-der-solare-deckungsgrad/)

Deshalb ist die Dimensionierung von Solarthermischen Anlagen zur 100%igen Heizungsunterstützung technisch und ökonomisch nicht sinnvoll. Solarthermische Wärme kann aber in Unternehmen entweder für Kühlzwecke eingesetzt werden, an ein Wärme-/Kältenetz angeschlossen werden, oder in einen dezentralen Wärmespeicher eingeleitet werden. -

Latentwärmespeicher

Für die Einspeicherung von Solarthermischer Wärme geeignet sind sogenannte Latent-Wärmespeicher, die einen Phasenwechsel, z.B. von fest zu flüssig, eines Speichermediums vorsehen. Ein Vertreter dieses Speichertyps ist beispielsweise der Eisspeicher, der im Wechselspiel der das Eis auftauenden Solarthermischen Wärme und des Wiedereinfrierens durch eine mit Grünstrom betriebene Wärmepumpe eine elegante zirkuläre und autarke Wärmeversorgung eines Gebäudes ermöglichen kann. Durch den Einsatz eines Eisspeichers kann die Effizienz einer Wärmepumpe gesteigert werden.

Funktionsweise einer Eisspeicherheizung

Im folgenden Video wird Ihnen erläutert, wie ein Eisspeicher funktioniert.

(Beachten Sie: Mit dem Abspielen des Links werden Sie auf YouTube weitergeleitet, Sie stimmen damit den Datennutzungen dieses Unternehmens zu. Die Nutzung des Links ist freiwillig.)

Thermochemische Wärmespeicher

Thermochemische Energiespeicher können in zwei verschiedene Kategorien unterteilt werden:

- chemisch reversible Reaktionen und

- Sorption, dazu zählen Adsorption und Absorption.

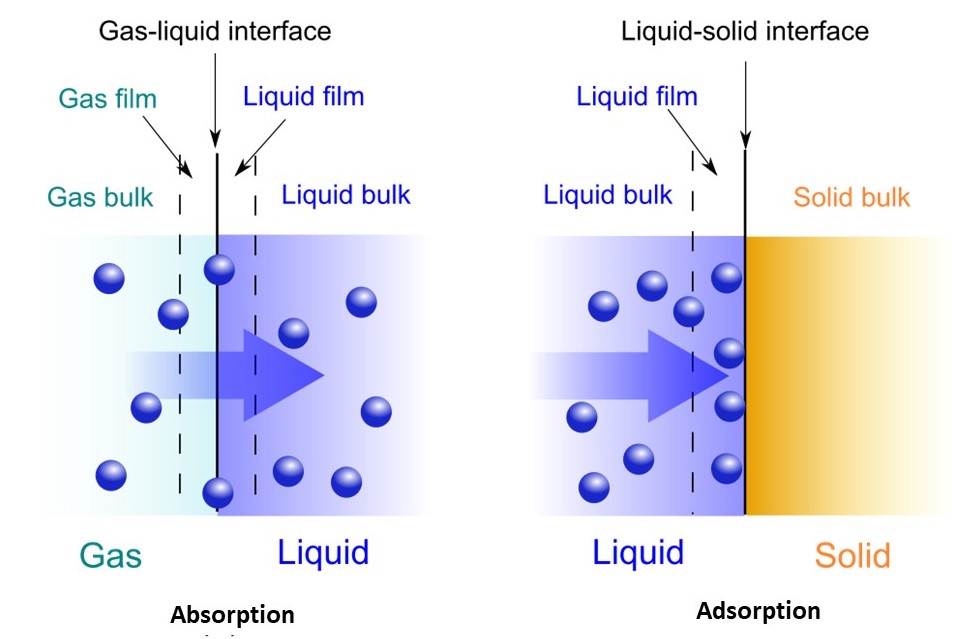

Sorption als Überbegriff bedeutet, Wärme wird an eine Grenzschicht angelagert oder in eine geeignete Chemikalie eingelagert. Thermochemische Sorptionsspeicher sind für diesen Zweck mit reaktiven chemischen Substanzen gefüllt, wie Zeolithen oder Silikagel.

(Quelle: Bild Absorbimento e adsorbimento von Daniele Puglieso auf wikimedia commons, Lizenz: CC-BY-SA 3.0)

Die thermochemische Wärmespeicherung hat gegenüber der sensiblen und latenten Wärmespeicherung den Vorteil, dass eine nahezu verlustfreie Speicherung von Wärmeenergie mit hoher Energiedichte möglich ist. Es kann eine Energiedichte von bis zu 400 kWh/m3 erreicht werden (vgl.: Bundesverband Geothermie 2024). Sorptionsspeicher sind deshalb in der Zukunft für die Speicherung von Prozesswärme sehr interessant.

Zeolithe haben chemisch betrachtet eine mikroporöse Gerüststruktur aus AlO4 (Aluminium-Atome)− und SiO4 (Silicium-Atome)−Tetraedern. Sie besitzen eine große innere Oberfläche, von zum Teil weit über 1.000 m²/g. Deshalb eignen Sie sich hervorragend für Trocknungsprozesse und als Ionenaustauscher zur Entsalzung. Zeolithe erreichen eine Energiedichte von 150 – 200 kWh/m³ die ca. dreimal so hoch ist wie die von Wasser (vgl.: Rönsch et al. 2023).

Silicagele sind farbloses, amorphes Siliciumdioxid von gelartiger, gummiartiger bis fester Konsistenz mit großer innerer Oberfläche (ca. 600 m²/g). Sie können wie die Zeolithe sehr gut Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen. Oft findet man Silicagel-Päckchen bei der Verpackung von Elektronikgeräten als Päckchenbeilage. Als Tankfüllung können Sie in mobilen Anlagen der Beladung mit Abwärme dienen (Stahlwerk) und an einem anderen Ort (Schwimmbadheizung) kontinuierlich entladen werden. Der Vorteil ist, dass Wärmeverluste über Fernwärme-/Nahewärmenetze vermieden werden.

Was unterscheidet die Adsorption von der Absorption?

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass beide Vorgänge zur Wärmespeicherung geeignet sind.

- Prinzip Adsorptionsspeicher: Adsorption ist die Anlagerung (und Ablagerung) eines Stoffes aus einer Phase an die Oberfläche (genauer: Grenzfläche) einer anderen Phase. Ein Beispiel für einen Adsorptionsspeicher sind Zeolith-basierte Speicher. Der Beladungsvorgang erfolgt, indem mit Hilfe von Abwärme Wasser aus den Zeolithen ausgetrieben wird, dieser Vorgang wird Desorption genannt. Der Umkehrvorgang, also die Adsorption erfolgt, indem die Zeolithe mit z. B. kalter, feuchter Luft beaufschlagt werden, die Zeolithe adsorbierten bei diesem Vorgang das Wasser. Es wird Adsorptionswärme frei, die für eine Wärmenutzung zur Verfügung steht. Adsorptionswärmespeicher werden gegenwärtig in Forschungsprojekten erprobt.

- Prinzip Absorptionsspeicher: Absorption meint den Prozess, bei dem eine Flüssigkeit Wärme aufnimmt und verdampft, um in einem anderen Zustand wieder zu kondensieren und Wärme abzugeben. Bei einer Absorptionswärmepumpe wird kein Verdichter benötigt. Der Prozess besteht rein aus dem Absorptions- und dem Desorptionsvorgang. Der Absorber enthält eine Mischung aus Wasser und einem Kältemittel. Als Kältemittel kommen verschiedene Chemikalien zum Einsatz, die üblicherweise mit Wasser gemischt werden: in Anwendung befindet sich Ammoniak/Wasser, Wasser/Natronlauge oder Wasser/Lithiumbromid.

-