Technik, Energie und Nachhaltigkeit

Kurs: Technik, Energie und Nachhaltigkeit | OnCourse UB

-

-

Stromwirtschaft

Wichtige Begrifflichkeiten

Größte Bedeutung als elektrischer Leiter für die Stromübertragung haben Kupfer und Aluminium. Aufgrund der hohen Dichte und infolgedessen hohen Gewichtes werden Kupferleiter bei Erdleitungen benutzt. Für Freileitungen, als Hochspannungsleitungen, werden vorwiegend Aluminiumdrähte benutzt. Die elektronische Leitfähigkeit von Aluminium ist 35% geringer als die von Kupfer. Die elektrische Leitfähigkeit wird gemessen in der Einheit sigma (σ) oder S/m (Siemens pro Meter).Stromleitungen werden als klassische Freileitungen - oder auch Hochspannungsleitungen genannt - oberirdisch verlegt. Um Leitungsverluste zu reduzieren führen Überlandleitungen höhere Spannungen. Die Netzverluste im Stromnetz in Deutschland betragen rund 5,7% der bereitgestellten Elektroenergie im Stromnetz. Die Verlegung von unterirdischen Stromtrassen wird ein einem anderen Kapitel vertieft.

Eine besondere Herausforderung ist die Übertragung des Stroms aus Offshore-Windkraftanlagen. Seekabel müssen den rauen Bedingungen des Meeresbodens und niedrigen Temperaturen Stand halten. Sie bestehen in der Regel aus Kupfer und haben einen Durchmesser von etwa 45 mm. Das Gewicht eines Seekabels kann bis zu 44 kg je Meter betragen. Mit Spezialschiffen werden die Seekabel mindestens 1,5 Metern tief im Seeboden verlegt, in Küstennähe wegen Brandung und Wind bis zu 5 m tief.

Halbleiter sind Stoffe, die sowohl Eigenschaften von Isolatoren (Nichtleiter) als auch von Leitern besitzen. Ihre elektrische Leitfähigkeit liegt zwischen der von Nichtleitern und Leitern. Als Halbleitermaterialien dienen Silizium, Germanium und Galliumarsenid, die bei Beleuchtung und Erwärmung leitfähig werden (PV, Chips, LED).

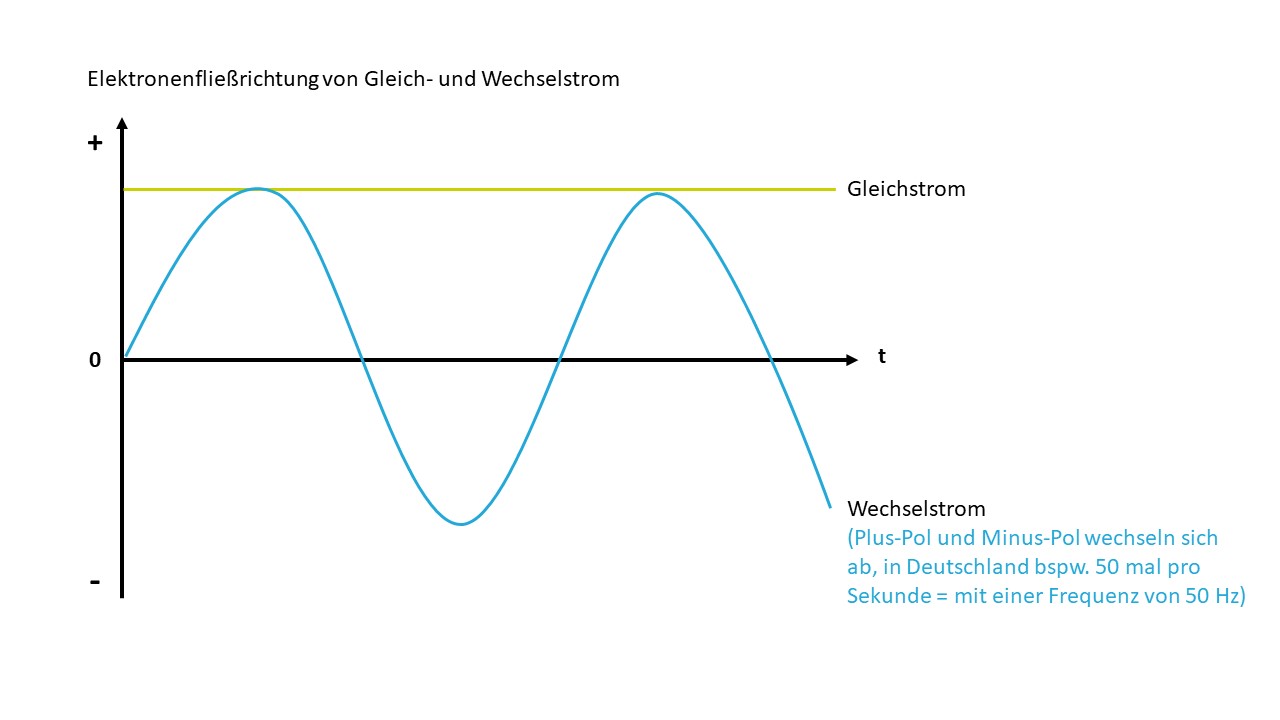

Am bekanntesten sind Solarmodule aus monokristallinem oder polykristallinem Silizium. Ihre elektrische Leitfähigkeit liegt zwischen der von elektrischen Leitern (>104 S/cm) und der von Nichtleitern (<10−8 S/cm).Gleichstrom und Wechselstrom: Erneuerbare Energiesysteme arbeiten grundsätzlich im ersten Schritt mit Gleichstrom (DC = direct current). Beim Gleichstrom fließt der Strom nur in eine Richtung. In PV-Anlagen wird z.B. der Gleichstrom aus den PV-Modulen über einen Wechselrichter in Wechselstrom (AC = alternating current) umgewandelt.

Wechselstrom (AC) bezeichnet eine Art elektrischen Strom, der seine Richtung periodisch und in steter Wiederholung ändert. In der Windkraftanlage wandelt bspw. der Generator die mechanische Rotationsenergie in elektrische Energie um: Aufgrund der wechselnden Windgeschwindigkeiten kommt zunächst ein Gleichstromgenerator zum Einsatz. Ein nachgeschalteter Wechselrichter wandelt den Gleichstrom anschließend in Wechselstrom um.

Anschlüsse von Offshore-Windparks, die in größerer Entfernung vor der Küste liegen, sind zumeist mittels Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) ans Übertragungsnetz an Land angeschlossen. HGÜ-Systeme sind ab ca. 55 bis 70 km Kabellänge wirtschaftlicher als eine herkömmliche Anbindung in Hochspannungsdrehstromtechnik.

-

Stromnetz in Deutschland

Durch die Liberalisierung des Strommarktes infolge des Energiewirtschaftsgesetzes sind mehrere Akteure für die Stromversorgung zuständig. Es sind zu unterscheiden:

- die Stromerzeugenden (Big Four: E.ON, EnBW, Vattenfall, RWE; Stadtwerke, Privatpersonen, Bürgerenergiegenossenschaften),

- die Übertragungsnetzbetreibenden und Verteilernetzbetreibenden,

- die örtlichen Stromversorgenden im Kundenkontakt,

- die Stromkund:innen (privat, gewerblich) und die

- Bundesnetzagentur, zuständig für die Koordination des Netzausbaus.

In Deutschland arbeiten vier Übertragungsnetzbetreibenden: Amprion, 50Hertz Transmission, TenneT und TransnetBW, vornehmlich in ihren geografisch definierten Regelzonen. Die Stromübertragung ist in vier Spannungsebenen technisch umgesetzt (siehe Bild). Die Übertragungsnetzbetreibenden (ÜNB) bewirtschaften die überregionalen Netze, wohingegen Verteilernetzbetreibende (VNB) auf regionaler und lokaler Ebene tätig sind.

Die Sicherung und der Ausbau des Stromnetzes wird regelmäßig durch einen Netzentwicklungsplan durch die Übertragungsnetzbetreibenden erarbeitet und mit der Bundesnetzagentur abgestimmt. Die Bundesnetzagentur hat den Netzentwicklungsplan 2023-2037/2045 am 1. März 2024 bestätigt, den die Übertragungsnetzbetreibenden vorgelegt hatten.

Bild: Regelzonen mit Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland.png von Francis McLloyd auf wikimedia commons, Lizenz. CC-BY-SA 3.0

Zurzeit sorgen die Verteilernetzbetreibenden (auch: Verteilungsnetzbetreibende) unter anderem dafür, dass der Strom aus Höchstspannungsleitungen sowie von regionalen Produzierenden zum im Einzugsbereich liegenden Verbraucher gelangt. Verteilungsnetzbetreibende dürfen nach dem Unbundling-Prinzip nicht gleichzeitig Netzbetreibende und Stromversorgende also Grundversorgende sein. Stromversorgende sind in bestimmten regionalen Einzugsgebieten tätig, oft handelt es sich dabei um die lokalen Stadtwerke.

Unbundling-Prinzip

Das Unbundling-Prinzip stammt aus dem EU-Recht und darauf aufbauenden Energiewirtschaftsgesetz in Deutschland. Hintergrund ist das EU-Ziel, im freien Markt einen Wettbewerb und freien Zugang zu ermöglichen.

Die Regeln beruhen im Kern auf drei Kernzielen der EU zur Einhaltung der Trennung zwischen dem Netz und dem Vertrieb, um einen Wettbewerb innerhalb des Energiemarktes zu ermöglichen.

Mit dem Unbundling-Prinzip soll jeden Energieanbietenden die gleichen Bedingungen zum Zugang zum Strom- und Gasnetz gewährt werden. Ziel ist die Unabhängigkeit des Netzbetreibenden von anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung.

Der Netzbetrieb verantwortet den Stromtransport und ist das erforderliche Bindeglied zwischen Stromerzeugenden und Stromverbrauchenden. In Deutschland existieren vier Netzebenen:

- Höchstspannungsnetz (220kV/ 380kV)

- Hochspannungsnetz (60kV – 220 kV)

- Mittelspannungsnetz (6kV – 30kV)

- Niederspannungsnetz (230/ 400 V – 6.000 V)

Während früher durch die zentrale Stromversorgung der Kohlekraftwerke Hochspannungsleitungen Strom eindimensional in die Regionen geliefert haben, hat die Stromversorgung der Zukunft eine ganz andere technische und organisatorische Struktur:

Wir sprechen von bidirektionaler Stromleitung wenn Stromerzeugende, z.B. Privatbürger:innen, die auf dem Dach Strom produzieren, Strom in das Netz einspeisen kann und ebenso aus dem Netz beziehen kann. Deshalb werden sie auch mit dem Begriff Prosumenten, also Produzenten und Konsumenten gleichzeitig, charakterisiert. Die Stromnetze der Zukunft sind lokaler und diverser, d.h. eine hohe Anzahl auch von kleinen Produzenten oder Produzentengruppen (Energiegenossenschaften, Kommunen) sind vernetzt. Es entstehen sogenannte virtuelle Kraftwerke, die über ein gemeinsames Leitsystem gesteuert werden müssen. In diesem Kontext wird auch von einem Kraftwerksschwarm gesprochen, also einer hohen Anzahl mit gleichen Interessen der regenerativen Stromversorgung gekoppelten Partner:innen. Dieses schafft durch die Nutzung digitaler Steuerungsinstrumente Flexibilität im Strommarkt. Die gemeinsame Vermarktung von Überschussstrom, automatisierte Speicherung und Beladung von Batteriespeichern und H2-Speichern ermöglicht Flexibilität und die Erhöhung der Versorgungssicherheit in den Regionen.

-

Die Rolle der Bundesnetzagentur

-