Technik, Energie und Nachhaltigkeit

Kurs: Technik, Energie und Nachhaltigkeit | OnCourse UB

-

-

Grundlagen der Thermodynamik

Energie ist die Fähigkeit, mechanische Arbeit zu verrichten, Wärme abzugeben oder Licht auszustrahlen. Sie ist also nötig, wenn etwas in Bewegung gesetzt, beschleunigt, hochgehoben, erwärmt oder beleuchtet werden soll. Wenn man an einem Körper Arbeit verrichtet, vergrößert man seinen Energiegehalt. Energie ist also "gespeicherte Arbeit". Diese "gespeicherte Arbeit" kann wieder abgegeben werden.

Ein Beispiel: Durch das Laden einer Batterie über PV-Strom wird Arbeit gespeichert, der in Form eines fahrenden Autos in mechanische Antriebsenergie umgewandelt wird.

Hauptsätze der Thermodynamik

Energieerhaltungssatz (1. Hauptsatz der Thermodynamik): Energie kann in einem abgeschlossenen System nicht vernichtet oder erzeugt werden. Sie kann jedoch zwischen verschiedenen Energieformen umgewandelt werden, bleibt aber bei jedem Vorgang mengenmäßig erhalten.

Entropiesatz (2. Hauptsatz der Thermodynamik): Die Energieumwandlung zeigt sich darin, dass der Umwandlungsvorgang stets in einer Richtung und niemals von selbst in umgekehrter Richtung abläuft. Wärme strömt etwa stets von einem heißeren in einen kälteren Körper. Es müsste Arbeit verrichtet werden, das umzukehren, z.B. mit einer Wärmepumpe auf der Basis von elektrischer Energie. Zwei Gase in einem Behälter durchmischen sich gleichmäßig, d.h. nehmen einen Zustand größerer Unordnung (= Entropie) ein.

Energie kann in unterschiedlichen Formen vorliegen, wie zum Beispiel als Strahlungsenergie der Sonne oder als gebundene chemische Energie in fossilen Energieträgern (Kohle, Erdöl), die mittels der Energiewirtschaft in andere Energieformen umgewandelt wird.

Zum Beispiel wird im Kraftwerk aus chemischer Energie (Kohle) über Wärmeenergie (Kessel) und mechanische Energie (Turbine) elektrische Energie über den Generator erzeugt bzw. bei Kraft-Wärmekopplungsanlagen ebenfalls Wärme ausgeschleust.

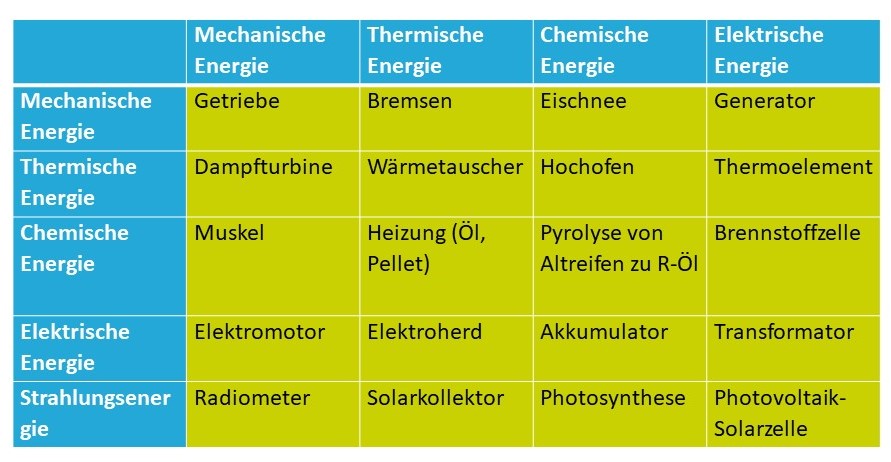

Beispiele für Energieumwandlungen

Je mehr Umwandlungsschritte zwischen Primärenergie, Sekundärenergie, Endenergie und Nutzenergie geschehen, desto ineffizienter wird die Energienutzung (siehe Kapitel 2).

Es werden die folgenden Energieformen unterschieden:

- Strahlungsenergie (Sonne),

- chemisch gebundene Energie (Kohle, Öl, Biomasse),

- Bewegungsenergie (kinetische Energie),

- potenzielle Energie (Lageenergie z.B. in einem Pumpspeicherbecken),

- elektrische Energie (Strom),

- Wärmeenergie (Geothermie),

- magnetische Energie (Spule),

- Kern- und Ruheenergie (Uran).

Messgrößen und wichtige Einheiten

Die Einheiten des internationalen Einheitensystems oder SI (französisch: „Système international d’unités") werden im am weitesten verbreiteten Einheitensystem für physikalische Größen als SI-Einheiten bezeichnet. Das SI beruht auf sieben Basiseinheiten zu entsprechenden Basisgrößen: Länge (m), Masse (kg), Zeit (s), Stromstärke (A), thermodynamische Temperatur (K), Stoffmenge (mol), Lichtstärke (cd). Alle physikalischen Größen, außer den oben genannten sieben Basisgrößen, sind abgeleitete Größen. Die für die Energiewirtschaft relevanten physikalischen Größen: -

Die elektrische Spannung U ist die Grundvoraussetzung, damit Strom überhaupt fließen kann. Je höher die Differenz zwischen den aufgeladenen Punkten, desto höher ist die elektrische Spannung, die in Volt (V) gemessen wird. Gleichsam führt eine höhere Spannung zu einer höheren elektrischen Leistung.

Die elektrische Spannung gibt also an, wie viel Energie aufgewendet werden muss, um eine elektrische Ladung in einem elektrischen Feld zwischen Pluspol und Minuspol zu bewegen. Die physikalische Einheit der Spannung ist Volt (V). Die Netzspannung an der Steckdose liegt in fast ganz Europa bei 230 V.

Die Netzfrequenz gibt die Frequenzen für Wechselspannungen in einem Stromnetz an. Diese wird in Hertz (Hz) angegeben. Sie errechnet sich aus den Polaritätswechseln pro Sekunde, die sich in Spannungswellen äußern. Bei einer Netzfrequenz von 50 Hz (in Europa) bedeutet dies, dass insgesamt 50 Spannungswellen pro Sekunde erfolgen und die Spannung dabei insgesamt einhundert Mal ihre Polarität wechselt.

Zur Stabilisierung der Netzfrequenz werden in Deutschland immer größere Batteriegroßspeicher aufgebaut, zum Beispiel das Großprojekt des Batteriegroßspeicher in Alfeld (Leine) mit einer Speicherleistung von 137,5 Megawatt und eine Speicherkapazität von 275 MWh.

Der von den Batteriegroßspeicherkraftwerken geleistete Ausgleich einer zu niedrigen Netzfrequenz (bedingt durch volatile Sonnen- und Windenergieeinspeisung) wird als positive Regelenergie bezeichnet. Bei Drosselung der Einspeisung zur Senkung der Netzfrequenz handelt es sich hingegen um negative Regelenergie.

Die elektrische Stromstärke I (gemessen in Ampere) gibt an, wie viele Ladungsträger in einem bestimmten Zeitintervall durch einen elektrischen Leiter fließen. Die Stromstärke an der Steckdose beträgt bis zu 16 Ampere. Dadurch liefert eine Haushaltssteckdose eine maximale Leistung von 3,68 kW (230 V x 16 A = 3680 W).Der elektrische Widerstand R ist eine Kennzahl dafür, wie groß eine Spannung U zwischen zwei Polen sein muss, um eine bestimmte elektrische Stromstärke I durch einen elektrischen Leiter fließen zu lassen, gemessen in der Einheit Ohm (Ω großes griechisches Omega).

-