Technik, Energie und Nachhaltigkeit

Kurs: Technik, Energie und Nachhaltigkeit | OnCourse UB

-

-

Solarkonstante und Einstrahlungsintensität

Der riesige Plasmaball Sonne besteht überwiegend aus Wasserstoff. In einem beständigen Fusionsfeuer verschmelzen die Wasserstoff-Atomkerne zu Helium. Die bei dieser Kernfusion erzeugten gewaltige Energie trifft als Strahlungsenergie auf die Erde. Die Solarkonstante wurde 1982 von der Weltorganisation für Meteorologie in Genf festgelegt. Sie beschreibt die Menge der Sonnenenergie, die am Außenrand der Atmosphäre ankommt. Die außerhalb der Atmosphäre treffende Solarstrahlung beträgt s = 1,37 kW/m2.

Die Solarkonstante wurde 1982 von der Weltorganisation für Meteorologie in Genf festgelegt. Sie beschreibt die Menge der Sonnenenergie, die am Außenrand der Atmosphäre ankommt. Die außerhalb der Atmosphäre treffende Solarstrahlung beträgt s = 1,37 kW/m2.

Fast 60 Prozent der einfallenden Sonnenstrahlung (185 Watt pro Quadratmeter) erreichen tatsächlich die Erdoberfläche. Davon werden circa 13 Prozent (24 Watt pro Quadratmeter) direkt ins All zurück reflektiert (vgl.: World Ocean Review, Bezug: IPCC 2013).

Im globalen Jahresmittel kommt nur 342 W/m² der Strahlungsenergie der Sonne an der Erdoberfläche an.

Photovoltaiksysteme produzieren unterhalb von 200 W/m2 nur unzureichend Strom, bei 200-700 W/m2 sind die Erträge durchschnittlich, ein Optimum stellt sich bei 700-1.000 W/m2 ein. Die eingestrahlte Sonnenenergie (Solarenergie) beträgt weltweit ca. 1,083 Mrd. GWh/a, davon als Durchschnittssonneneinstrahlung in Deutschland rund 1.000 ± 150 kWh/m²a mit starkem regionalem Gefälle zwischen Nord- und Süddeutschland sowie starken saisonalen Schwankungen zwischen Sommer- und Winterhalbjahr (700 W/m2 gegenüber 247 W/m2) (vgl.: Quaschning, 2003, S. 22).

Die direkte Sonneneinstrahlung wird durch die diffuse Strahlung ergänzt, die vor allem bei Bewölkung im Winterhalbjahr zum Tragen kommt. Diese Strahlung wird durch Wolken, Nebel, etc. stark gestreut und trifft aus verschiedenen Richtungen auf die Erde.

Beispiel Bifaziale Solarsysteme

Um die indirekte Sonneneinstrahlung stärker zu nutzen, wurden bifaziale Solarmodule entwickelt. Diese können auf der Vorder- und Rückseite Licht absorbieren. Dieses ermöglicht auch bei geringerer Lichtintensität oder Streulicht Strom zu erzeugen. Höheren Erträgen in den Sommermonaten von bis zu 25-30% stehen rund 15% höhere Beschaffungskosten gegenüber. Es handelt sich um Solarmodule mit photoaktiver Rückseite. Bifaziale Module lohnen sich besonders bei Installationen, wo Licht auf Vorder- und Rückseite fällt, wie auf Photovoltaik-Freiflächen, Flachdächern oder Carports oder im Bereich der Agri-PV (in der landwirtschaftlichen Nutzung).

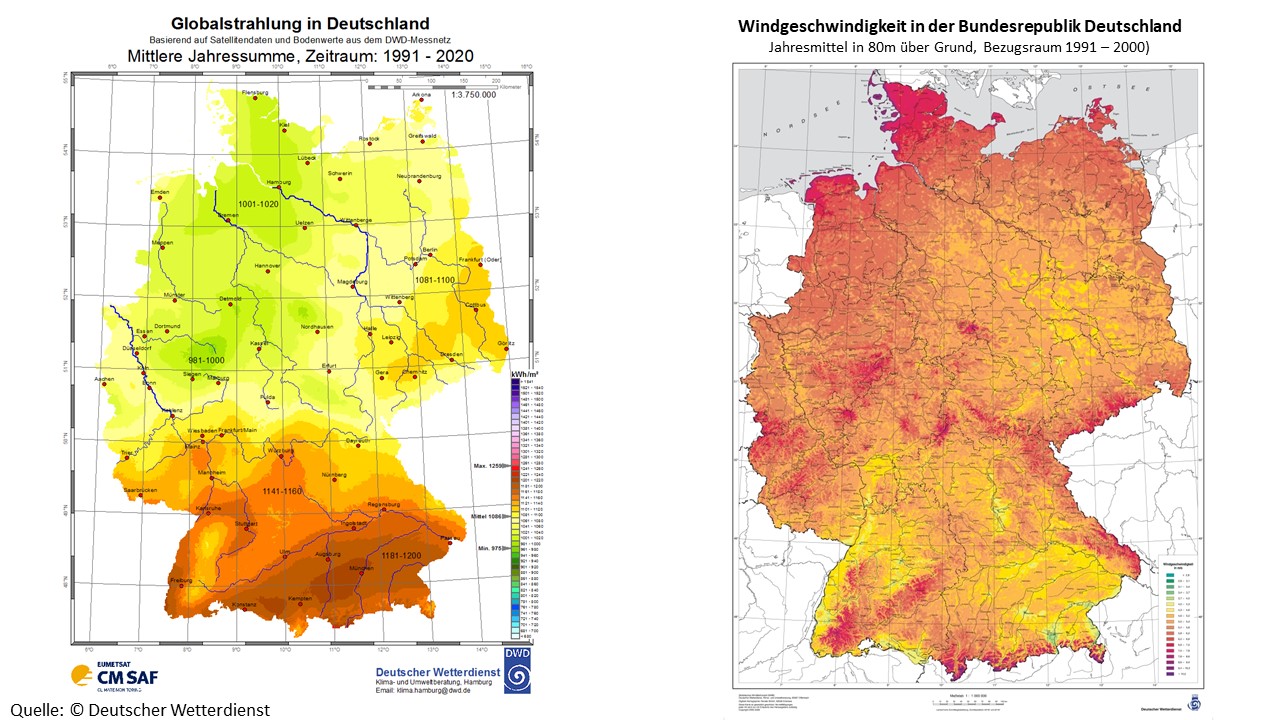

Die weiter unten zu findende Abbildung (linkes Bild) zeigt das Gefälle der Strahlungsintensität in Deutschland von Süd nach Nord. Genau umgekehrt dazu ist die durchschnittliche Windgeschwindigkeit in Norddeutschland am höchsten und hat die geringsten Potentiale im Bayerischen Tiefland sowie im Oberrheintal.

In einem frühen Stadium der Standortsuche für Windkraftanlagen wird die mittlere Windgeschwindigkeit in Potentialkarten für typische Planungshöhen von Windenergieanlagen (100-200 m Höhe) abgetragen. Davon ausgehend kann unter Berücksichtigung vieler weiterer Parameter (Naturschutz, Eigentumsverhältnisse, Abstand zur Wohnbebauung) die eigentliche Suche nach geeigneten Standorten für neue Windkraftanlagen beginnen. Erst ab einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 5 bis 7 m/s wird ein wirtschaftlicher Windkraftanlagenbetrieb möglich. Windkraftanlagen mit drei Rotorblättern benötigen zum Anlaufen eine Windgeschwindigkeit von mindestens vier bis fünf Metern pro Sekunde.

Windhöffigkeit -wieso ist diese wichtig?

Unter der Windhöffigkeit wird das Ertragspotenzial eines bestimmten Gebietes in Bezug auf den dort wehenden Wind verstanden. Die Effizienz der Stromerzeugung über Windkraftanlagen ist also stark Standortabhängig, die durchschnittliche Windgeschwindigkeit über das Jahr spielt dabei eine wesentliche Rolle. Das Flächenpotential in den Bundesländern ist entsprechend verschiedener Windhöffigkeit unterschiedlich. Es entspricht aber dem laut Windenergieflächenbedarfsgesetz (2022) festgelegten Gebietsausweisungen von durchschnittlich 2,0% des Bundesgebiets für alle (Flächen-)Bundesländer. Mit jedem Meter, den ein Windrad höher gebaut wird, steigt der Stromertrag um 1%. Zusätzlich steigt der Ertrag mit einer Verdoppelung der Flügellänge um das Vierfache. Die doppelte Windgeschwindigkeit erzeugt den achtfachen Ertrag (vgl.: IG Windkraft 2024).

-

-