Technik, Energie und Nachhaltigkeit

Kurs: Technik, Energie und Nachhaltigkeit | OnCourse UB

-

-

Energieeffizienz

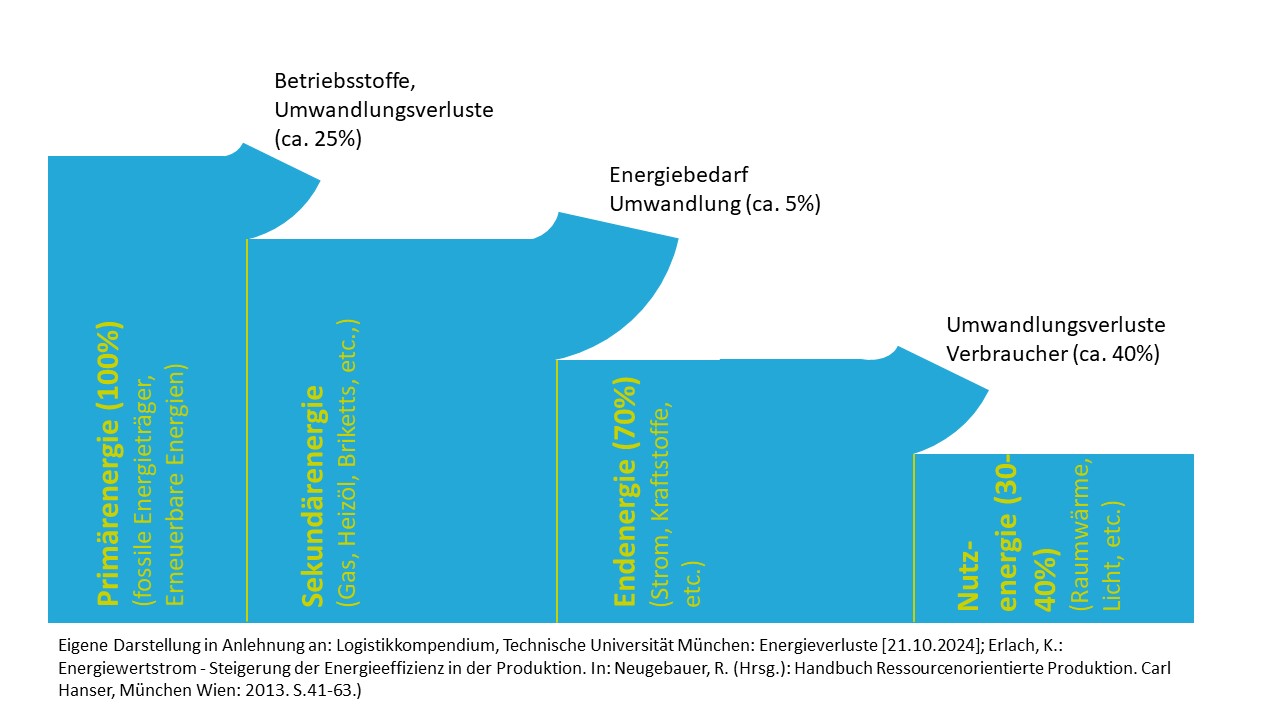

Zur Energiewende gehören zwei wesentliche Bereiche: die Produktion der Erneuerbaren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz. In der Energiewirtschaft wird unterschieden:

Energieformen

- die bereitgestellte Primärenergie (erneuerbar, fossil);

- Sekundärenergie/Endenergie (Benzin, Diesel, Kerosin, Hackschnitzel, Holzpellet, Strom);

- Endenergie (Strom, Heizöl, Erdgas, Fernwärme, Benzin);

- und beim Verbraucher konsumierte Nutzenergie (Fahrleistung Auto, Heizungswärme, Kälte der Klimaanlage, Waschen, Beleuchten).

In klassischen ineffizienten Energieversorgungsnetzen mit einer zentralen und fossilen Struktur kommen nur 30-40% der Primärenergie beim Nutzenden an. Zukunftsfähige Systeme, wie die solare Strom- und Wärmeerzeugung auf dem Dach, bieten lokale Lösungen. Möglichkeiten der Optimierung und Erhöhung der Energieeffizienz bestehen durch die Kraft-Wärme-Kopplung, z.B. durch eine Gas-Brennwerttherme (biogen) oder den Betrieb von Blockheizkraftwerken.

Der Wirkungsgrad

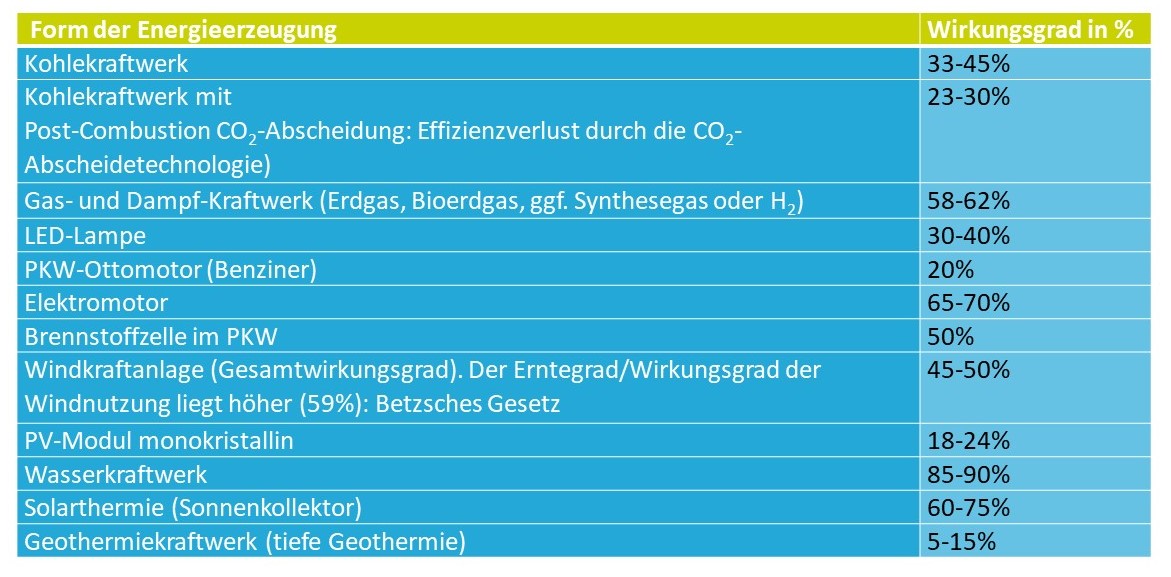

Die Effizienz eines Energieversorgungssystems wird physikalisch als Wirkungsgrad angegeben. Als Symbol für den Wirkungsgrad wird das kleine eta η des griechischen Alphabetes verwendet. 100% Wirkungsgrad entspricht η=1.

Sehr ineffizient ist beispielswiese die Edison-Glühbirne gewesen, die mittlerweile auch in der EU verboten worden ist. Sie hatte eine Effizienz (Beleuchtung) von nur 5 %.

Sehr ineffizient ist beispielswiese die Edison-Glühbirne gewesen, die mittlerweile auch in der EU verboten worden ist. Sie hatte eine Effizienz (Beleuchtung) von nur 5 %. Wirkungsgrade im Vergleich

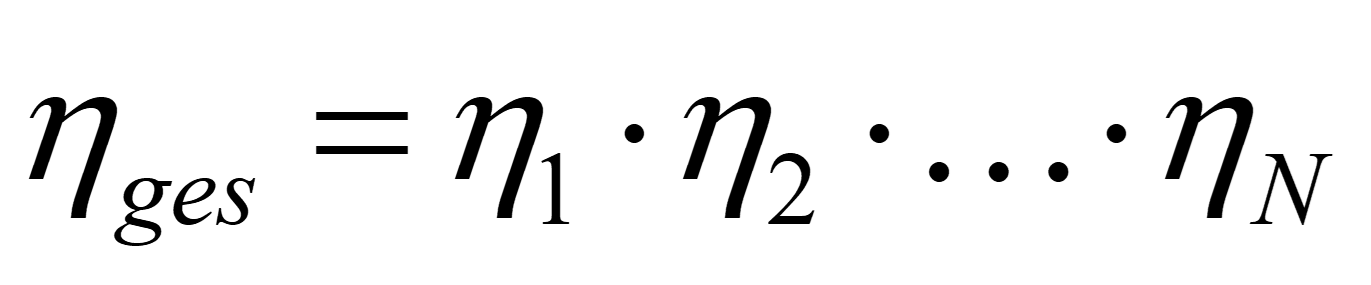

Der Gesamtwirkungsgrad z.B. einer Energieversorgungskette ergibt sich aus dem Produkt der Einzelwirkungsgrade des Prozesses:

Beispiele zum Wirkungsgrad

Beim batterieelektrischen Pkw ergibt sich ein Gesamtwirkungsgrad von 62%. Beim

Wasserstoff-Auto mit Brennstoffzelle und grünen Wasserstoff (komprimiert)

beträgt der Wirkungsgrad nur 28%. Das erklärt sich wie folgt: Während die Stromverluste

bei der Ladung der Batterie bei einem E-Auto rund 10 Prozent betragen, sind

beim Wasserstoff-Auto die Verluste beim Elektrolyseur rund 25%, beim

Wasserstofftransport (inkl. Transport, Kompression oder Verflüssigung) rund

10% und in der Brennstoffzelle rund 45% zu berücksichtigen

(vgl.: EU-KOM/JRC117560, UBA 2019 "Roadmap Gas" und UBA 2019

"RESCUE"). Dabei sind jeweils die Verluste bei der

Stromübertragung (ca. 5 Prozent), die Verluste des Elektromotors (ca. 20 %) und

mechanische Verluste im Fahrzeug (ca. 5 %) eingerechnet (vgl.: EU-KOM/JRC 119036).

Beim batterieelektrischen Pkw ergibt sich ein Gesamtwirkungsgrad von 62%. Beim

Wasserstoff-Auto mit Brennstoffzelle und grünen Wasserstoff (komprimiert)

beträgt der Wirkungsgrad nur 28%. Das erklärt sich wie folgt: Während die Stromverluste

bei der Ladung der Batterie bei einem E-Auto rund 10 Prozent betragen, sind

beim Wasserstoff-Auto die Verluste beim Elektrolyseur rund 25%, beim

Wasserstofftransport (inkl. Transport, Kompression oder Verflüssigung) rund

10% und in der Brennstoffzelle rund 45% zu berücksichtigen

(vgl.: EU-KOM/JRC117560, UBA 2019 "Roadmap Gas" und UBA 2019

"RESCUE"). Dabei sind jeweils die Verluste bei der

Stromübertragung (ca. 5 Prozent), die Verluste des Elektromotors (ca. 20 %) und

mechanische Verluste im Fahrzeug (ca. 5 %) eingerechnet (vgl.: EU-KOM/JRC 119036). -

Energieeffizienz und Kraft-Wärme-Kopplung

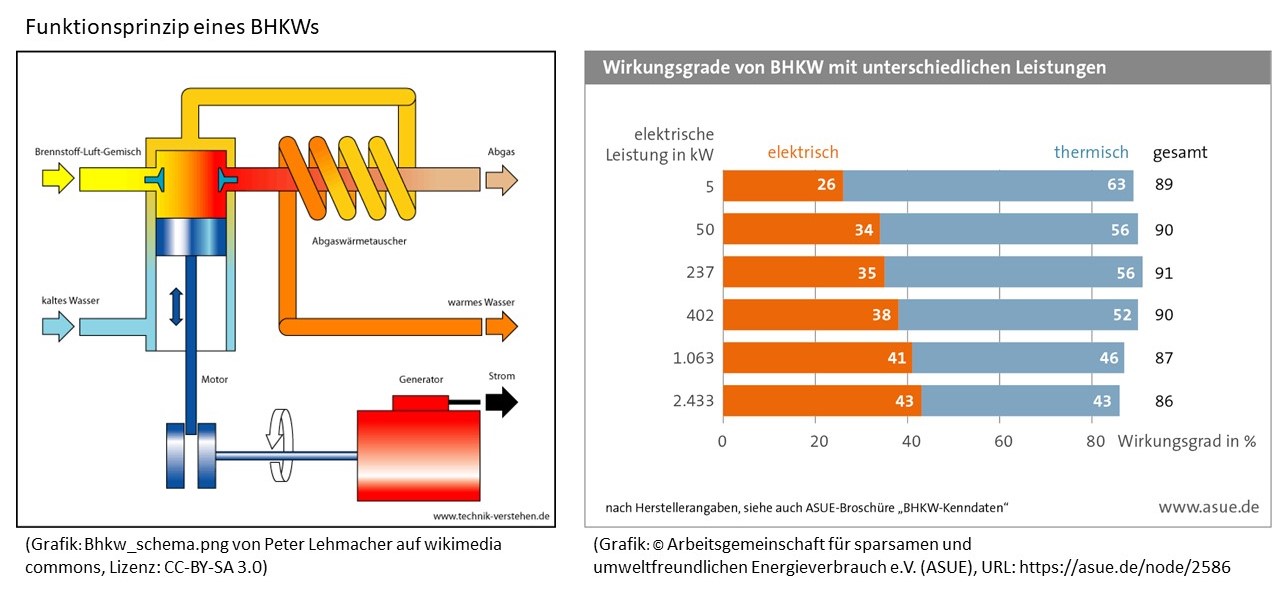

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die gleichzeitige Umwandlung von Energie in mechanische oder elektrische Energie und nutzbare Wärme innerhalb eines thermodynamischen Prozesses. Die parallel zur Stromerzeugung produzierte Wärme wird zur Beheizung und Warmwasserbereitung oder für Produktionsprozesse genutzt.

Beispielsweise können KWK-Anlagen eine Effizienz von kumulativ 90% (Strom- plus Wärmewirkungsgrad) erreichen.

KWK-Anlagen können unterschiedliche Techniken nutzen:

- Dampfturbinen,

- Gasturbinen,

- Gas- und Dampfturbinen,

- Verbrennungsmotoren,

- Dampfmotoren,

- Stirlingmotoren,

- Organic-Rankine-Cycle (ORC)-Anlagen oder

- Brennstoffzellen.

Eingesetzt werden sogenannte Blockheizkraftwerke (BHKWs) im Zusammenhang mit Biogasanlagen auch von Krankenhäusern, Schwimmbädern oder von Unternehmen. Der BHKW-Motor verbrennt das Biogas um es zu Strom und Wärme umzuwandeln. Der Gesamtwirkungsgrad im BHKW liegt – je nach eingesetzter Technik – zwischen 80 und 95%. Dabei liegt der elektrische Wirkungsgrad zwischen 30 und 40% und der thermische Wirkungsgrad dementsprechend zwischen 50 und 60%.

Energieeffizienz und Erneuerbare Energien

Bei den Erneuerbaren Energien ist die Wasserkraft mit Abstand die Technologie mit dem höchsten Wirkungsgrad mit 85-90%. Auch wenn in einer Windkraftanlage physikalisch bis zu 59% des Windes nutzbar sind, so gehen durch die nötigen Energieumwandlungsprozesse hier noch knapp 10% der Energie verloren.

Für den Automobilantrieb sind Brennstoffzellen der direkten Nutzung von Grünstrom im Elektromotor unterlegen. Das liegt unter anderem an der Vorkette der Wasserstofferzeugung. Gegenüber dem Benziner mit einem Ottomotorantrieb (hier kann lediglich 18% der Energie aus Benzin in Bewegungsenergie umgesetzt werden) kann ein Elektrofahrzeug erheblich effizienter (Wirkungsgrad 65-70%) angetrieben werden.

-