Technik, Energie und Nachhaltigkeit

Kurs: Technik, Energie und Nachhaltigkeit | OnCourse UB

-

-

Energiebedarf im Verkehr

Der Verkehr ist neben dem Bereich Wohnen eines der Sorgenkinder in den deutschen Klimaschutz-Bemühungen. Bei der Dekarbonisierung des Verkehrs waren die Fortschritte langsamer als in anderen Wirtschaftszweigen. Während die THG-Emissionen in anderen Sektoren zurückgegangen sind, sind die verkehrsbedingten Emissionen in den letzten Jahren gestiegen.

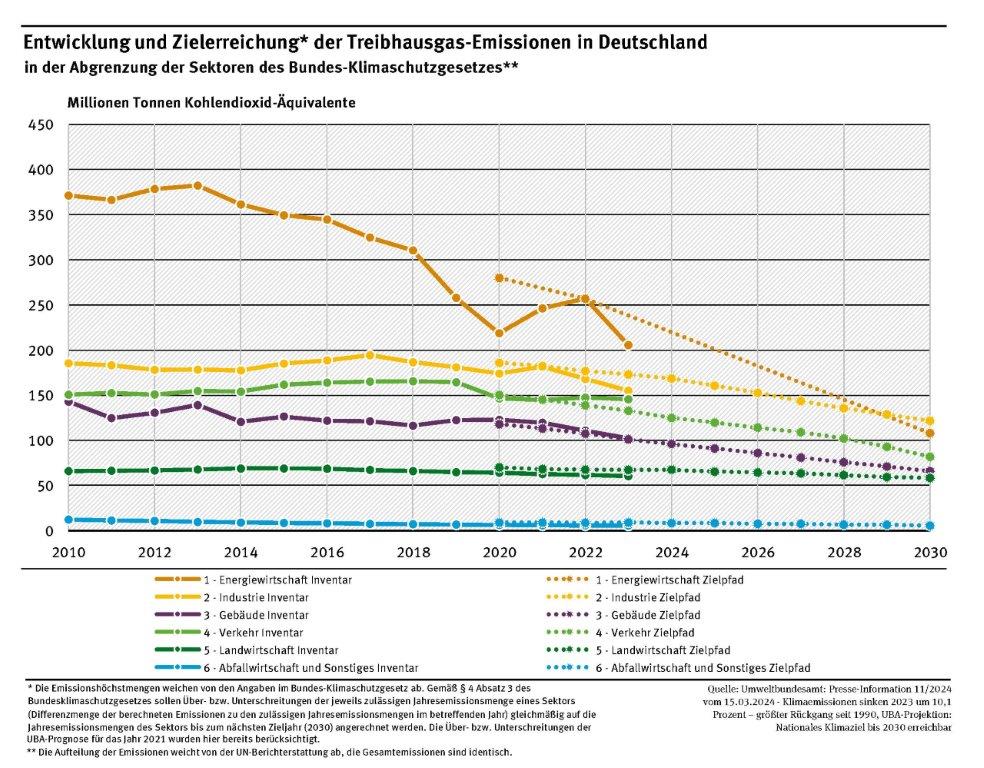

Auf den Verkehr entfällt ein Viertel aller Treibhausgasemissionen in der EU, davon sind allein 71% der Emissionen vom Straßenverkehr, 14,4% Luftverkehr, 13,5% Schiffe und nur 1% Schienenverkehr und Andere. Der Verkehr ist der Einzige der insgesamt sechs Sektoren (Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und Sonstiges) in Deutschland, der sowohl sein Klimaschutzziel verfehlt als auch 2022 einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichnet hat.

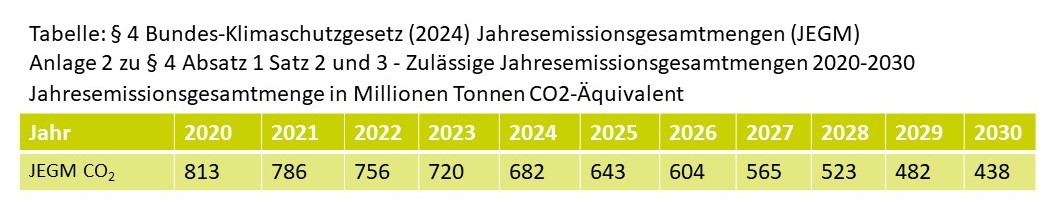

Bisher galten die Sektorziele des Klimaschutzplans 2050 (2016) und dessen Umsetzung als Klimaschutzprogramm 2030 in Jahresemissionsmengen für die Sektoren Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft. Mit der zweiten Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetz vom 15.7.2024 wurden nun Jahresemissionsgesamtmengen definiert, die es ermöglichen, einen sektoral erreichten Klimaschutzeffekt intersektoral auszugleichen. Das heißt in der Praxis, die Sektorziele blieben nach der Novelle 2024 erhalten, ihre Relevanz für die Ermittlung von sektorspezifischen Sofortmaßnahmen wurde jedoch gestrichen. Diese Veränderung war politisch sehr umstritten.

Seit 2021 ist für den Verkehr außerdem der nationale Emissionshandel für fossile Brennstoffe für Wärme und Verkehr relevant, seitdem ist ein Preisanstieg von fossilen Heiz- und Kraftstoffen damit verbunden. Ab 2027 wird der Europäische Emissionshandel in ganz Europa auf den Gebäude- und Verkehrssektor ausgeweitet.

In Europa gelten für die Zulassung von PKW seit vielen Jahren die EURO-Abgasnormen. Die nächste Stufe ist die Norm Euro 7 (ab 29.11.2026). Sie werden durch Prüfstands-Messungen im Vorfeld von PKW-Zulassungen kontrolliert und weisen unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe (HC), Partikelzahl PN₁₀ und Stickoxide aus. EURO 7 enthält erstmals auch Grenzwerte für den Reifenabrieb (z.B. von Elektroautos) und Bremsabrieb. Neu ist auch, dass Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge in einem einzigen Rechtsakt geregelt werden.

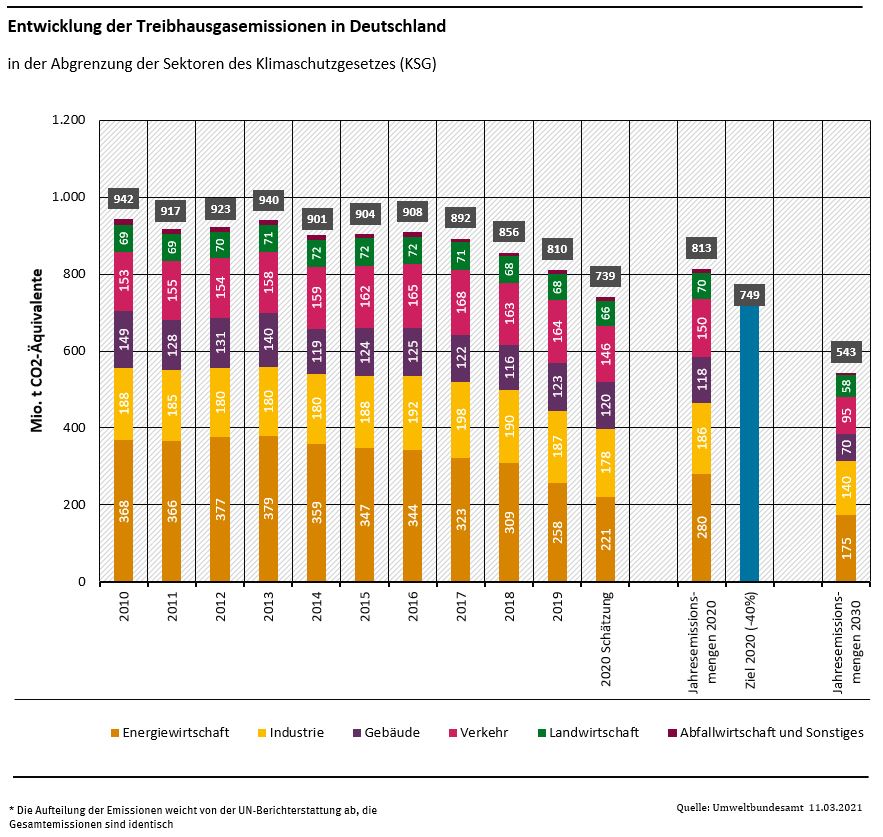

Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht der Verringerung der Gesamtemissionen in Deutschland bis 2022. Deutlich zu sehen ist, dass der Haupteinspareffekt durch die Energiewirtschaft erreicht wurde. Die vorliegende Statistik ist auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie bedingten Einflüsse vorsichtig zu interpretieren.

Im Detail: Im Jahr 2022 wurden in Deutschland im Verkehrssektor etwa 148 Mio.t CO₂-e ausgestoßen. Damit liegt der Verkehr nicht nur rund 1,1 Mio.t (0,7%) über dem Wert von 2021. Der Wert war auch um ungefähr neun Tonnen höher als die im Bundesklimaschutzgesetz für 2022 zulässige Jahres-Emissionsmenge (138,8 Mio.t).

-

Maßnahmen zur Verkehrswende

Aufgrund der großen Relevanz des Mobilitätssektors sollen an dieser Stelle wichtige Stellschrauben der Energiewirtschaft der notwendigen Verkehrswende vorgestellt werden:

- Mit der Mobilitätswende soll durch Carsharing, Ridesharing und Bikesharing und multimodale ÖPNV-Angebote, eine Senkung des Verbrauchs ohne Einschränkung der Mobilität erreicht werden. Herausforderung ist die Verringerung der Individualmobilität sowie das Angebot an autonomen Fahrzeugen.

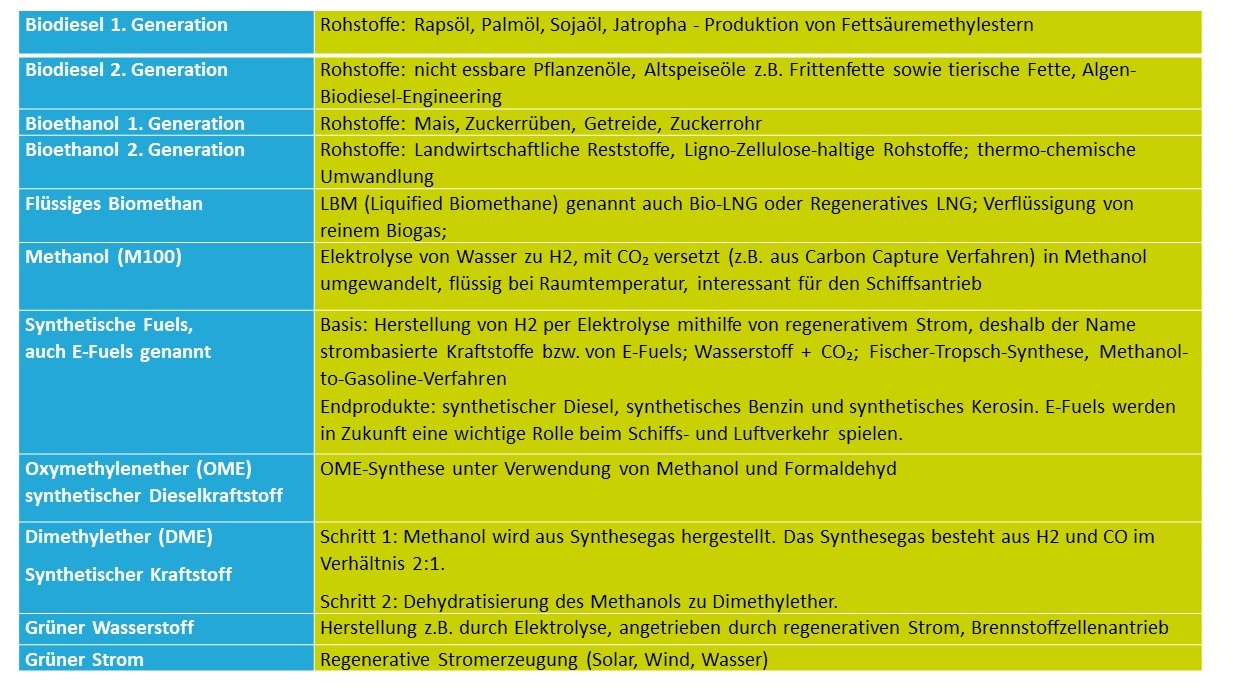

- Die Energiewende im Verkehr sorgt für klimaneutrale Antriebsenergien. Dazu zählen neben der Elektromobilität vor allem im Individualverkehr, der Wasserstoffantrieb/Brennstoffzelle, Flüssigmethan und andere Treibstoffe. Es gilt die E-Ladestelleninfrastruktur erheblich auszubauen. Es wird ein neues Netz an Wasserstofftankstellen geben.

- Die Nutzung alternativer Kraftstoffe (Flüssigmethan, e-fuels) senkt die THG-Emissionen vor allem im Bereich des LKW-, Schiffs- und Flugverkehrs (Brückentechnologie). Dazu ist die Tankstelleninfrastruktur für Flüssigmethan auszubauen.

- Die Fahrradmobilität für Pendler wird stark gestärkt z.B. durch Job-Fahrräder, Lastenradangebote und den Bau von Fahrradstraßen und Fahrrad-Schnellstraßen.

- Erhöhung der Effizienz durch Digitalisierung, Parkraumbewirtschaftung, Motoren mit hohen Wirkungsgraden und Fahrzeugen mit geringerem Reifenabrieb.

- Es werden neue Lieferkonzepte für die "letzte Meile" entwickelt.

- An den Seehäfen und Binnenhäfen ist der Zugang für die landseitige Stromversorgung für Schiffe zu ermöglichen.

- Der Schienenverkehr ist das nachhaltigste Verkehrsmittel in Europa. Mit der Weiterentwicklung sind sowohl Trassenerweiterungen nötig, als auch die Modernisierung des gesamten Betriebs.

- Die Initiative „ReFuelEU Aviation“ ist Teil des Pakets „Fit für 55“ und trat am 1.1.2024 in Kraft. Es sollen die THG-bedingten Emissionen gegenüber dem Kerosin drastisch verringert werden. Die Verpflichtung für Flugkraftstoffanbietenden besteht darin, sicherzustellen, dass jeder Flugkraftstoff, der Luftfahrzeugbetreibenden auf Flughäfen in der EU angeboten wird, ab 2025 einen Mindestanteil an nachhaltigen Flugkraftstoffen und ab 2030 einen Mindestanteil an synthetischen Kraftstoffen enthält, die beide bis 2050 schrittweise angehoben werden. Es kommen die Sustainable Aviation Fuels zu Einsatz, gegenwärtig wird die Beimischung von Kraftstoffalternativen noch auf 50% begrenzt.

-

Alternative Kraftstoffe

Neben den fossilen Energiequellen (Benzin, Diesel, LPG (Liquefied Petroleum Gas), CNG (Compressed Natural Gas)) stehen heute eine Reihe von alternativen Treibstoffen für den PKW zur Verfügung:

Die Nachhaltigkeit der Nutzung alternativer Kraftstoffe wird vor allem, was die Zulassung von Verbrennern im PKW-Bereich in der EU angeht, kontrovers diskutiert. Synthetische Kraftstoffe können nicht die Effizienz eines Stromers mit Elektromotorantrieb erreichen. Wenn aus Solarstrom über mehrere Schritte ein synthetischer Diesel produziert wird, liege die Gesamteffizienz bei rund 13 Prozent. Hingegen wird als vorteilhaft die grundsätzliche Technologieoffenheit beim Automobilantrieb und damit auch der Weiterbetrieb herkömmlicher Automotoren gesehen. Bezogen auf den Lebenszyklus stößt ein 2022 neu erworbenes E-Auto über den gesamten Lebenszyklus mindestens 60 Prozent weniger als ein vergleichbarer Diesel oder Benziner (vgl.: Agora Verkehrswende, Öko-Institut, BMVU) aus. Die Nachteile von Elektroautos lagen bisher im hohen Herstellungsaufwand der Batterien. Mit dem per EU-Batterieverordnung gefordertem Ausbau des Batterierecyclings zur Rückgewinnung kritischer Rohstoffe wird sich die Energiebilanz durch die zukünftige Kreislaufwirtschaft von Batterien weiter zugunsten der Elektromobilität verschieben.

-