Technik, Energie und Nachhaltigkeit

Kurs: Technik, Energie und Nachhaltigkeit | OnCourse UB

-

-

Energiebedarf im Privathaushalt

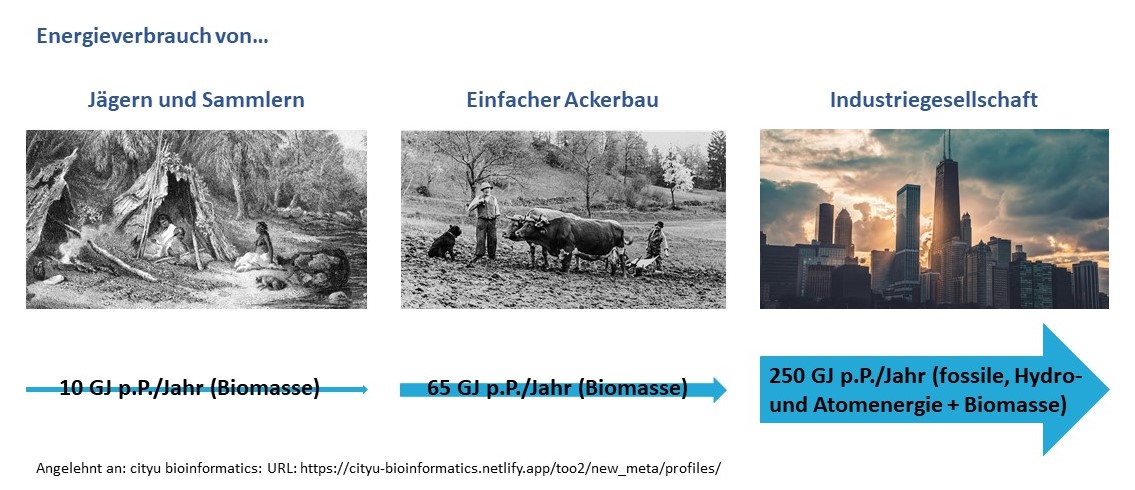

Historisch betrachtet ist der tägliche Energiebedarf des Menschen mit dem veränderten Lebensumfeld und Konsumgewohnheiten stark angestiegen. Starke Anstiege der Energieverbräuche wurden durch die industrielle Revolution und die industrialisierte Landwirtschaft (u.a. durch Mineraldünger und Pestizide) ausgelöst. Ein hohes Verkehrsvolumen über den internationalen Handel sowie die Individualmobilität sind ungebrochen in auch heute noch steigender Tendenz und tragen ebenfalls zum Energieverbrauch bei.

Bei der Betrachtung des Energieverbrauches für das Wohnen in Deutschland resultiert der hohe Energiebedarf für das Heizen mit rund 70% des Gesamtenergieaufwandes (vgl.: DESTATIS 2022) aus der sechs bis sieben Monate im Jahr anhaltenden Heizperiode. Der Fokus des EEG hat bisher in der erneuerbaren Stromwirtschaft gelegen, nur indirekte Förderung erfolgte mit dem Ziel der Wärmewende. Mit Förderprogrammen zur energetischen Sanierung von Gebäuden wird seit 20 Jahren an der Gebäudeeffizienz gearbeitet.

Ein Durchbruch zur starken Verringerung der fossilen Heizenergie durch Gas- und Ölheizungen in Wohngebäuden steht jedoch nach wie vor aus. Ein weiterer Problemsektor ist der Verkehr, also die Individualmobilität sowie das Transportwesen.

Ein besonderes Augenmerk ist beim Wohnen auf die Heizung zu richten. Traditionell wird bei einem Großteil der Wohnhäuser mit Öl- und Erdgas beheizt, gekoppelt mit einer Warmwasseraufbereitung. Die Reduktion der Treibhausemissionen der Gebäudeenergie steht damit im Fokus der Klimaschutzziele, geregelt durch das Gebäudeenergiegesetz. Laut Klimaschutzgesetz (siehe Infokasten) waren die betroffenen Bundesministerien verpflichtet, ein Sofortprogramm vorzulegen. Mit dem ab Januar 2024 in Deutschland in Kraft tretenden novellierten Gebäudeenergiegesetz (im Volksmund als Heizungsgesetz bezeichnet) wird nun einem Teil der Herausforderung Rechnung getragen, in jedem Neubau eine Heizung mit mindestens 65% Erneuerbaren Energien zu betreiben. Neue Heizungen, die ausschließlich mit fossilen Energien betrieben werden, dürfen spätestens ab 2028 im Regelfall nicht mehr eingebaut werden.

Das Klimaschutzgesetz

Der Klimaschutzbeitrag jedes einzelnen Bürgers steht im Kontext des in Deutschland 2019 erstmalig verabschiedeten Klimaschutzgesetzes. Ein wesentlicher Charakter des Klimaschutzgesetzes sind Emissionsreduktionsziele für die Sektoren: Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges. Den Bürgern und sich der nachfolgenden Generation verantwortlich zeigenden Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) ging das Gesetz nicht weit genug. Der BUND zusammen mit dem Solarenergie-Förderverein reichten Klage vor dem Bundesverfassungsgesetz ein. Dieses führte zu der Gerichtsentscheidung, dass das Klimaschutzgesetz 2021 für teilweise verfassungswidrig erklärt und nachgebessert werden musste. Unter anderem wurde festgestellt, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist. Die Entscheidung von 2021 wird als historische Entscheidung und wichtiger Meilenstein im Klimaschutz gesehen.

Es war schon mit dem Inkrafttreten des Klimaschutzgesetzes absehbar, dass die in Deutschland aufgestellten Ziele der Emissionseinsparung nicht in allen Sektoren erreicht werden konnten, so sind sie für den Gebäudesektor und auch für den Verkehrssektor bis 2020 verfehlt worden. Im Gebäudebereich wurden 2021 115 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen und die zulässige Jahresemissionsmenge damit um zwei Millionen Tonnen überschritten.

2021 und 2024 wurden zwei Novellen des Klimaschutzgesetzes verabschiedet. Umstritten ist, dass künftig die Einhaltung der Klimaziele nicht mehr rückwirkend und getrennt nach Sektoren kontrolliert werden, sondern in die Zukunft gerichtet, mehrjährig und sektorübergreifend. Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2030 um 65% gegenüber 1990 und bis 2040 um 88% gesenkt werden, um 2045 den Klimaneutralitätsstatus zu erreichen. Das Klimaschutzgesetz ist zudem mit einem konkreten Klimaschutzprogramm verbunden.

-

Klimarelevanz Wohnen, Konsum und Mobilität

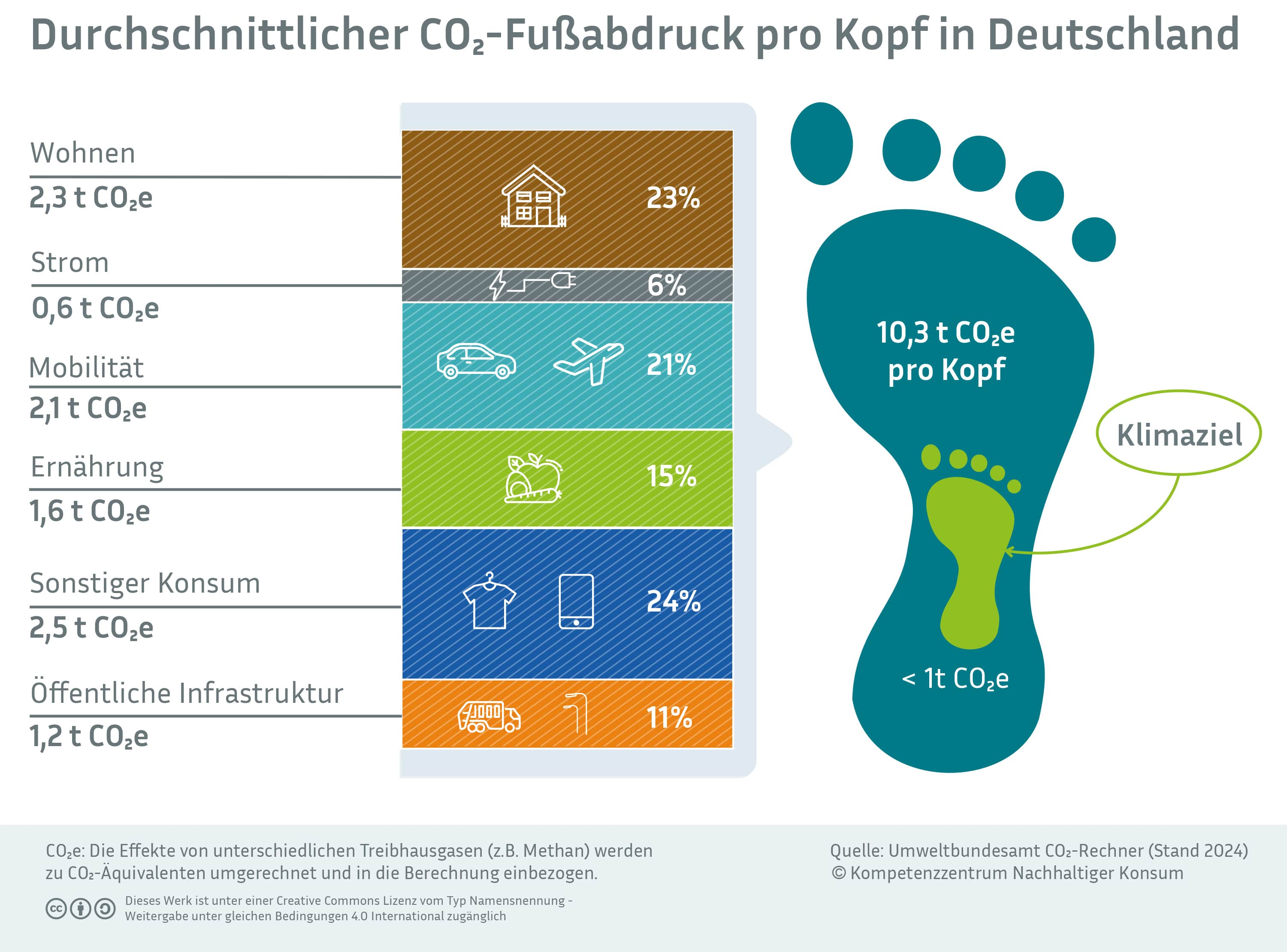

Der Blick auf die Klimarelevanz des Konsums eines Menschen in Deutschland relativiert die Bedeutung des Wohnens gegenüber dem sonstigen Konsum und der Mobilität:

Eine Person verursacht in Deutschland im Durchschnitt jährlich 10,3t CO2e (vgl.: UBA CO2-Rechner, Stand 2024). Dem Wohnen wird wird dabei insgesamt 19% des CO2-Fußabdrucks zugeschrieben: d.h. um die 2,3t CO2e entfallen auf den Bereich Wohnen. 0,6t CO2e entfallen auf den Strombedarf, 1,6t CO2e auf die Ernährung, 2,5t CO2e auf sonstigen Konsum (Bekleidung Freizeit etc.), 2,2t CO2e auf die Mobilität und 1,2t CO2e auf die öffentliche Infrastruktur.

Persönliche Verhaltensweisen (Flugreisen, Individualmobilität und ÖPNV) haben mit 21% der Emissionen einen hohen Einfluss auf den eigenen Carbon Footprint, ebenso die Ernährung (15% der Emissionen) mit weniger Fleisch und mehr Gemüse. Ein Bereich, in dem die Diskussion gerade erst begonnen hat, ist die Textile Kreislaufwirtschaft (24% sonstiger Konsum) sowie die Nutzung von Einwegprodukten.

-