Technik, Energie und Nachhaltigkeit

Kurs: Technik, Energie und Nachhaltigkeit | OnCourse UB

-

-

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Seit Mitte der 1990er-Jahre trieb die EU die Liberalisierung des europäischen Energiemarktes voran, so z.B. die Trennung der Energieerzeugung von dem Betrieb der Übertragungsnetze.

In Deutschland trat 1998 das Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts in Kraft. Das war eine wichtige Grundlage für die nötige Flexibilität der zukünftig dezentralen Stromerzeugung und Stromeinspeisung, um z.B. dem Bürger und Energiegenossenschaften die dezentrale Stromeinspeisung zu garantieren.

Erneuerbare-Energien-Gesetz

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wurde 2000 verabschiedet und erweiterte schrittweise das Stromeinspeisungsgesetz von 1991. Das EEG ist das rechtlich bedeutendste Fundament der Energiewende. Ziel des mehrfach novellierten EEG 2023 ist es, „insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes die Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung, die vollständig auf erneuerbaren Energien beruht". (§1 EEG 2023, Ziel des Gesetzes).

Seit dem Inkrafttreten ist der Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch kontinuierlich gestiegen: Von 6,3 Prozent im Jahr 2000 auf 52% im ersten Halbjahr 2023 (vgl. AG Erneuerbare Energien Stand 09/2023) bzw. 60,2% im dritten Quartal 2023 (vgl. DESTATIS PR-Mitteilung Nr. 462 vom 6.12.2023).

Im EEG 2023 ist im §4 der leistungsbezogene Ausbaupfad für die Nutzung der Erneuerbaren Energien (EE) im Strombereich festgelegt: Im Jahr 2030 sollen:

- 115 Gigawatt Windenergie an Land,

- 215 Gigawatt Photovoltaik und

- 8,4 Gigawatt Biomasseanlagen

installiert sein. Damit sollen bis zu diesem Zeitpunkt mindestens 80 Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs aus EE-Erzeugung stammen.

Netzbetreiber

In Deutschland sind vier überregionale Übertragungsnetzbetreiber tätig. Das sind die Amprion GmbH, die TenneT TSO GmbH, die 50Hertz Transmission GmbH und die TransnetBW GmbH. Sie betreiben das Höchstspannungsnetz, das den Strom über Fernleitungstrassen von den großen Erzeugern vor allem zu den Ballungszentren transportiert. Hinzu wurde die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde eingesetzt.

-

Wichtige Steuerelemente des Erneuerbare-Energien-Gesetz sind:

Die Netzbetreiber:innen sind verpflichtet, EE-Anlagen vorrangig an ihr Netz anzuschließen, den erzeugten Strom vorrangig abzunehmen und weiterzuleiten (Anschluss- und Abnahmegarantie). Die Einspeisevergütung ist das Förderinstrument, welches Anlagenbetreibern bis 100 kW in der Regel 20 Jahre eine feste Vergütung pro kWh garantiert. Die EEG-Umlage entsteht aus der Differenz des EEG-finanzierten Stroms an der Börse (Einnahmen) zu den Eispeisevergütungen, auch Differenzkosten genannt. Die Mehrkosten werden seit der Abschaffung der EEG-Umlage in 2022 (die den Strompreis jedes Bürgers belastet hatte) aus dem Bundeshaushalt getragen. Um die Marktintegration zu erreichen, wurden die Einspeisevergütungen seit dem Jahr 2000 kontinuierlich gesenkt.

Die Einspeisevergütungen wurden in den letzten Jahren drastisch gesenkt und verlaufen degressiv, um die volle Marktintegration der Erneuerbaren Energien zu erreichen. So betrug die Einspeisevergütung pro kWh im Jahr 2004 noch 57,40 Cent/kWh (Anlagen < 30 kW). Heute liegt die feste Einspeisevergütung bei Anlagen bis 10 kWp mit Überschusseinspeisung (Eigenverbrauch) bei 8,2 Cent/kWh. Mit dem Osterpaket (2023) wurde die Degression der Vergütungssätze bis Januar 2024 ausgesetzt. Danach werden die Vergütungssätze halbjährlich um 1 % abgesenkt.

Mit dem EEG 2017 wurde die Ausschreibungspflicht für Photovoltaik (PV)- und Windkraftanlagen erstmals eingeführt. Gemäß EEG 2023 sind alle neu errichteten PV-Anlagen ab einer Leistung von mindestens 1001 kWp seit Januar 2023 ausschreibungspflichtig. Die Regierung gibt nicht mehr den Preis für die Einspeisevergütung vor, sondern schreibt das Marktvolumen (Leistungsmenge) im Wettbewerb aus. Anlagenbetreiber:innen bewerben sich für ihre Förderung und erhalten den Zuschlag, wenn sie die günstigsten Gebote eingereicht haben. Das erfolgt bis zu der Höhe, in der das Ausschreibungsvolumen erreicht ist. Es werden mittlerweile schon EE-Anlagenparks gebaut, die ohne Förderung wirtschaftlich betrieben werden können. Seit 2023 werden Bürgerenergiegenossenschaften von der Teilnahmepflicht an Ausschreibungen befreit, sofern die Größe der Projekte bei Wind 18 MW und bei Solar 6 MW nicht überschreitet.Mit der Marktprämie erhalten Anlagenbetreiber:innen, die ihren erneuerbaren Strom direkt am Markt verkaufen, die Differenz zwischen Marktpreis und der EEG-Vergütung. Der Staat fördert auf diesem Wege die Direktvermarktung von grünem Strom an der Börse, um dieses attraktiver zu machen. Mit dem EEG 2023 sind Anlagenbetreiber:innen einer Solaranlage zwischen 100 und 750 kW oder einer Windenergieanlage kleiner 750 kW zur Direktvermarktung verpflichtet. Solaranlagen kleiner 100 kW können sich noch auf die feste Einspeisevergütung verlassen. Über 750 kW muss an Ausschreibungen teilgenommen werden (bei Biomasseanlagen über 150 kW). Die Marktprämie ist die Differenz zwischen dem anzulegenden Wert und dem monatlichen Durchschnittspreis für Strom an der Börse. Beim sogenannten “anzulegenden Wert” handelt es sich um den Wert, der bei Ausschreibungen für Photovoltaikanlagen ermittelt wurde.

Strom vom Stromlieferant:innen kostete im ersten Quartal 2023 durchschnittlich 46,91 Cent pro Kilowattstunde (für üblichen Haushaltsstrom). Die EEG-Umlage für die Eigenstromnutzung ist abgeschafft worden. Heute eigens hergestellter Solarstrom lässt sich aber schon für 9 bis 12 Cent erzeugen. Bei jeder selbst erzeugten und verbrauchten Kilowattstunde sparen die Eigentümer:innen also mindestens 34 Cent. Für den Eigenverbrauch muss ein Elektrofachbetrieb die PV-Anlage so umklemmen, dass der Strom zunächst ins Hausnetz fließt. Für den Eigenverbrauch benötigen viele Altanlagen außerdem einen neuen Zähler. Neue Zweirichtungszähler erfassen getrennt den Strombezug aus dem Netz und die solare Einspeisung in das Netz.

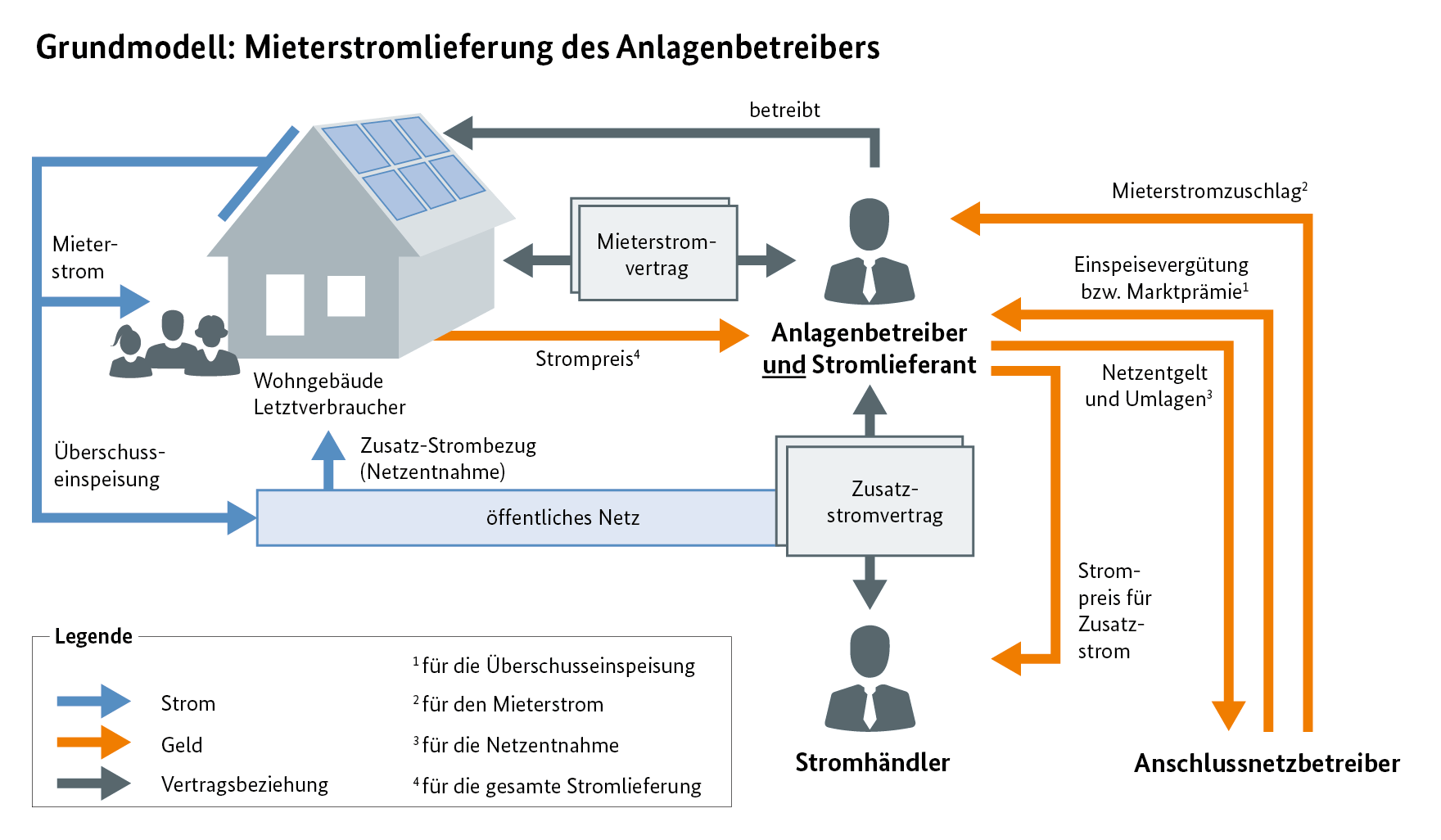

Die Möglichkeit der EEG-Förderung von Mieterstrom besteht seit 2017.

Vermieter:innen können auf den Dachflächen von Mehrparteiengebäuden oder vermieteten Wohngebäuden die Solarstrom-Erzeugung vorsehen und diesen Strom entweder:- volleinspeisen oder

- Mieterstrom-Modelle einrichten (mit oder ohne EEG-Förderung per Mieterstromzuschlag) und Überschusseinspeisung (mit Einspeisevergütung oder Marktprämie).

- den „Mieterstromzuschlag“ für die Mieterstrom-Liefermengen

- die Einspeisevergütung (oder Marktprämie) für die Überschusseinspeisung ins Netz.

So lag z.B. die Höhe des Mieterstromzuschlags nach § 48a EEG 2023 bei 2,67 Cent/kWh bei einer installierten Leistung bis 10 kW. Mit dem EEG 2023 erhalten auch Mieterstromanlagen größer als 100 Kilowatt den Mieterstromzuschlag.

(Quelle: Bundenetzagentur, URL: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/Solaranlagen/Solar_Mehrparteien/start.html [16.01.24])

Mit dem Solarpaket I (soll 2024 verabschiedet werden), soll eine neue Umsetzungsform von gemeinsamer Solarstromnutzung für Miet- und Wohnungseigentumsgemeinschaften-Gebäude eingeführt werden. Diese wird als „gemeinschaftliche Gebäudeversorgung“ bezeichnet und wird nicht im EEG, sondern im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) eingeführt. Mit dem sogenannten Quartiersansatz sollen in Zukunft auch Betreiber von Solaranlagen auf Dächern von Wohnhäusern mit dem neuen EEG stärker gefördert werden – auch wenn der erzeugte Strom im Wohnviertel verbraucht wird und nicht mehr nur im unmittelbar betroffenen Wohngebäude.

-

-