Technik, Energie und Nachhaltigkeit

Kurs: Technik, Energie und Nachhaltigkeit | OnCourse UB

-

-

Klimaneutralität in der Wirtschaft und Energiewirtschaft

In den letzten Jahren machte das Unternehmen Bosch landesweit auf sich aufmerksam, indem es ankündigte, bis 2020 Klimaneutralität zu erreichen. Diese Ankündigung bezog sich vor allem auf die Energiewirtschaft im Sinne des Scope 1 und 2 der Treibhausgas (THG)-Bilanzierung gemäß Greenhouse Gas (GHG)-Protokoll.Das Green House Gas (GHG) Protokoll teilt die Treibhaus-relevanten Emissionen eines Unternehmens in verschiedene "Scopes" ein:

- Scope 1 bilanziert die Emissionen, die direkt im Unternehmen entstehen, also durch stationäre Anlagen und mobile Anlagen des Unternehmens vor Ort.

- Scope 2 enthält die Emissionen, die durch den Zukauf von Energie (Fernwärme, Dampf, Elektrizität) entstehen, also an einem anderen Ort wie etwa einem Kohlekraftwerk, welches nicht am Unternehmensstandort gelegen ist.

- Scope 3 wird in vorgelagerte und nachgelagerte Emissionen unterteilt. Der Scope 3 ist für produzierende Unternehmen bei bisheriger Datenlage wesentlich aufwändiger zu kalkulieren. Er enthält unter anderem die eingekauften Waren, also auch die gesamten Rohstoff-bezogenen Emissionen der Vorkette. Relativ schwer berechenbar ist nach dem Produktverkauf die Nutzungsphase und Entsorgung, also die nachgelagerten Emissionen. Die Datenlage wird sich ab 2030 mit dem Vorhaben des digitalen Produktpass (Einführung eines standardisierten und vergleichbaren Formats mit Daten des gesamten Produktlebenszyklus) voraussichtlich wesentlich verbessern.

Es sollen an dieser Stelle einige Begriffe geklärt werden:Wichtig

Der Begriff „klimaneutral“ ist bisher nicht geschützt, das hat auch zur kritischen Verwendung im Produktmarketing geführt (vgl.: Deutsche Umwelthilfe 13.02.2023). Die EU hat im März 2023 die „Green Claims Directive“ vorgestellt. Der Gesetzesentwurf fordert, dass Unternehmen ihre Produkte nur als klimaneutral oder umweltfreundlich bewerben dürfen, wenn sie das auch wissenschaftlich belegen können.

Klimaneutralität bedeutet, grob ausgedrückt, dass menschliches Handeln das Klima nicht beeinflussen darf. Eine klimaneutrale Wirtschaft setzt also entweder keine klimaschädlichen Treibhausgase (siehe Tabelle weiter unten) frei oder die Emissionen werden vollständig ausgeglichen.

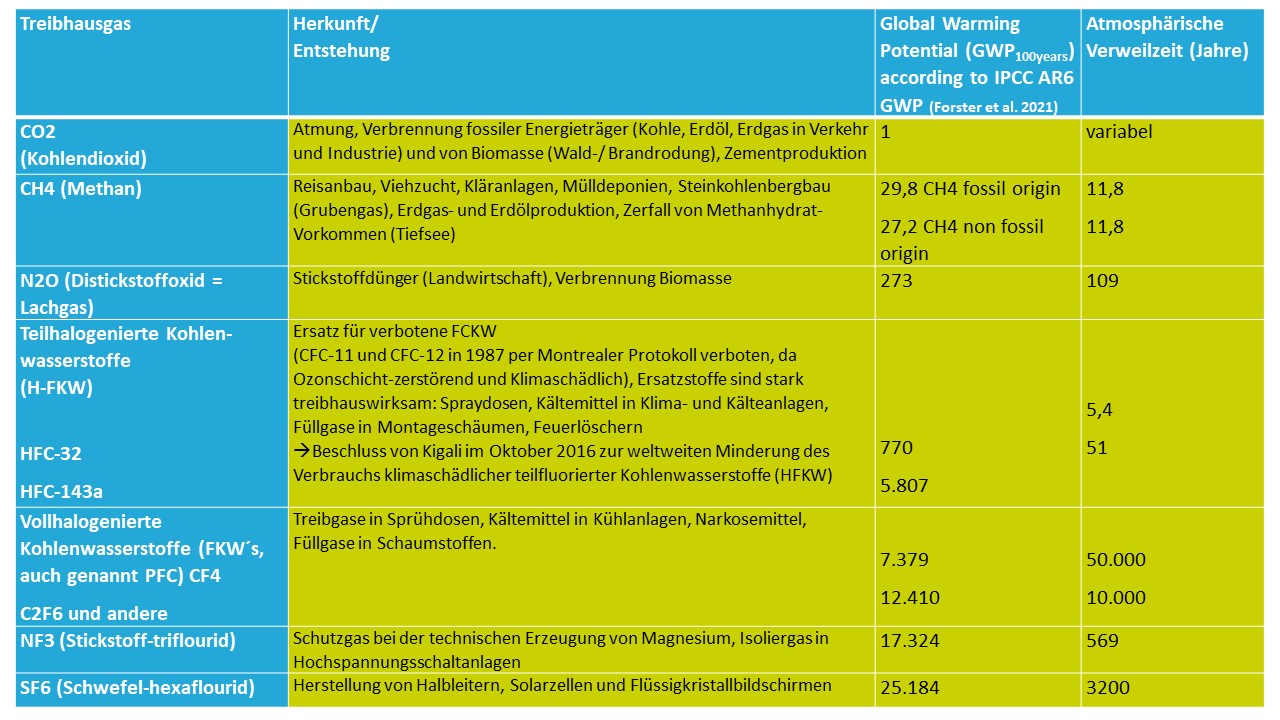

Zunächst soll das Treibhausgaspotential verschiedener Gase erläutert werden (siehe Übersichtstabelle am Ende der Lektion). Das Global Warming Potential (GWP) beziffert, wie viel klimaschädlicher ein Treibhausgas im Vergleich zum Referenzgas CO2 (GWP = 1) ist. Methan, welches mit der Rinderhaltung, mit Mülldeponien und dem Bergbau verbunden ist, ist um den Faktor 27-29 treibhauswirksamer als CO2. Industriegase können in kleinen Mengen also wesentlich klimaschädlicher sein, weil sie ein sehr hohes GWP haben. Das ist z.B. bei fluorierten Kohlenwasserstoffen (F-Gasen) und speziellen Industriegasen (SF6, NF3) der Fall. Bei den flourierten Kohlenwasserstoffen wird zwischen den teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffen (H-FKW) und den vollständig halogenierten Fluorkohlenwasserstoffen (FKW) unterschieden.

Die CO2-Neutralität beschreibt das Verhältnis zwischen der Emission von Kohlenstoffdioxid und der Absorption von CO2 durch Kohlenstoffsenken. Natürliche Kohlenstoffsenken sind alle natürlichen Ökosysteme, die mehr Kohlenstoff aufnehmen als sie ausstoßen, wie z.B. wachsende Wälder, Böden und Ozeane. Im System Erde ist die Gesamtbilanz zwischen der CO2-Abgabe und der CO2-Aufnahme ausgeglichen.

CO2-Neutralität ist aber nicht gleichzusetzen mit Klimaneutralität, bei der unter Berücksichtigung aller Treibhausgase der Summenparameter CO2-Äquivalente (CO2-e) berechnet wird. Markenrechtlich geschützt ist der Begriff „klimaneutraler Betrieb“ nicht. Durch den kompletten Ausstieg aus der fossilen Brennstoffnutzung können die fossil bedingten Emissionen auf null heruntergefahren werden. Auch nach dem Ausstieg aus der fossilen Energiewirtschaft wird es nötig sein, Rohstoff-bedingte CO2-Emissionen in der Produktion (z.B. bei der Verarbeitung von Kalkstein zu Zement) mit CO2-Abscheidung durch künstliche Kohlenstoffsenken zu vermeiden. Ein Beispiel dafür ist das Direct Air Capture-Verfahren, welches in eine Carbon Utilization münden kann: die stoffliche Nutzung von CO2. Eine bezahlbare und mengenmäßig relevante Klimaneutralität ist auf diesem Wege gegenwärtig nicht zu erreichen, sondern es handelt sich um einen technisch möglichen Zukunftspfad.

Technikalternativen wie der Elektroantrieb, die Brennstoffzelle und Produktionslinien auf der Basis von grünem Wasserstoff unterstützen den Pfad in Richtung einer CO2-Neutralität. „Netto-Null“ (oder englisch „Net Zero“) bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen der Menge der produzierten und der der Atmosphäre entzogenen Treibhausgasen zu erreichen, um die globale Erwärmung zu reduzieren. Kann eine drastische Reduzierung der THG-Emissionen auf Net-Zero auf technischem Wege durch Technologiewandel und Effizienzsteigerung nicht erreicht werden, so können Unternehmen ihre Emissionen rein bilanziell durch die Kompensation (Investition in Klimaschutzprojekte) ausgleichen und/oder den Kauf von Emissionsgutschriften tätigen. Eine Null-Emission existiert auch beim Betrieb eines Brennstoffzellenfahrzeuges oder einer Windkraftanlage nicht, denn die Herstellung der Brennstoffzelle und der Windkraftanlage, d.h. die dafür genutzten Rohstoffe, sind in einer ökobilanziellen Betrachtung korrekterweise mit zu berücksichtigen.

Eine klimaneutrale Energiewirtschaft soll begrifflich gleichgesetzt werden mit der regenerativen Energiewirtschaft bzw. der erneuerbaren Energiewirtschaft. Um dieses zu erreichen, wurde die sogenannte Energiewende in Deutschland mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im Jahr 2000 eingeleitet, dem das Stromeinspeisungsgesetz (1991) vorausgegangen war. Im EEG 2023 ist im §4 der leistungsbezogene Ausbaupfad für die Nutzung der Erneuerbaren Energie (EE) im Strombereich festgelegt:

Im Jahr 2030 sollen 115 Gigawatt Windenergie an Land, 215 Gigawatt Photovoltaik und 8,4 Gigawatt Biomasseanlagen installiert sein. Damit sollen bis zu diesem Zeitpunkt mindestens 80 Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs aus EE-Erzeugung stammen. Der Anteil Erneuerbarer Energien an der öffentlichen Nettostromerzeugung lag im ersten Halbjahr 2023 im Schnitt bereits bei 57,2 Prozent (vgl.: Fraunhofer ISE, 2023), der bereits bis 2035 auf 100% ansteigen soll. Die EE-Anlagen in Deutschland werden im Markstammdatenregister der Bundesnetzagentur geführt.

Um den Energiesektor und die Wirtschaft klimaneutral zu gestalten, muss die Energiebereitstellung zu 100% aus erneuerbaren Quellen erfolgen. Nach dem Bundestagsbeschluss zum Klimaschutzgesetz vom Juni 2021 soll die Treibhausgasneutralität Deutschlands für alle Sektoren im Jahr 2045 erreicht werden. Durch viele strombasierte Innovationen, wie E-Autos, Wärmepumpen-Heizsysteme und elektrifizierte Industrieprozesse, wird der Strombedarf von gegenwärtig rund 550 Terawattstunden (TWh) erheblich zulegen auf rund 680 bis 750 TWh (vgl.: BMWK 2023).

Welchen Charakter haben also klimaneutrale Kraftwerke, die Kohlekraftwerke und bereits stillgelegte Atomkraftwerke ersetzen? Die erneuerbare Energiewirtschaft wird eine gänzlich veränderte Struktur haben, dezentral, digital vernetzt, smart und weitestgehend ohne Verbrennung (Ausnahme Biomasseheizkraftwerke). Neue Formen der dezentralen Energieversorgung sind zum Beispiel virtuelle Kraftwerke, die dezentrale kleine EE-Anlagen in einem regionalen Einspeise- und Versorgungsnetz zusammenführen. Auch lokale Batteriekraftwerke zählen dazu, die vor allem zum Zwecke der Netzstabilität von vielen Kommunen eingerichtet werden. Bewährt haben sich in ländlichen Regionen Biomasseanlagen, die über Nahwärmenetze Gemeinden versorgen. Gegenwärtig bekommen Wärmerückgewinnungsanlagen aus Abwasser und Rechenzentren in Deutschland eine größere Bedeutung. Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Windparks mit volatiler Stromeinspeisung werden ergänzt durch grundlastfähige Kraftwerke, welche Wetter-unabhängig konstant Strom liefern können (Wasserkraftwerke, Geothermiekraftwerke) oder flexibel ergänzend eingesetzt werden können (Biomasseheizkraftwerke, Biogasanlagen, Power-to-Gas-Anlagen). Durchschnittlich sind die Kosten von Photovoltaik(PV), Windenergie und Solarthermischen Kraftwerken um rund 70 Prozent in den letzten 10 Jahren gesunken (vgl.: Statista Research Department 18.10.2023). Der größte Kostenrückgang lässt sich in der Photovoltaik beobachten, ein Rückgang um etwa 77 Prozent auf 0,05 US Dollar pro kWh. Die Stromgestehungskosten sind ein wichtiger Parameter, die Vorteilhaftigkeit der Erneuerbaren Energien ökonomisch zu unterstreichen.

Übersicht der Treibhausgase und ihr Global Warming Potential (GWP)

-

-