Technik, Energie und Nachhaltigkeit

Kurs: Technik, Energie und Nachhaltigkeit | OnCourse UB

-

-

Teilhabe und Finanzrückflüsse für das Gemeinwohl

Die Teilhabe an erneuerbaren Energieanlagen in der Region kann von Privatbürgern (Gewinnbeteiligungen, Beschäftigteneinkommen), Gemeinden (Steuereinnahmen, Pachteinnahmen, Gewinnbeteiligungen) oder Unternehmen (Pachteinnahmen, Gewinne) erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend lokale Akteure an den Vorhaben beteiligt werden. In den Kommunen kann somit eine hohe regionale Wertschöpfung durch die EE-Anlagen für verschiedene Akteursgruppen erreicht werden. Dieses wird erreicht durch Gewinnbeteiligungen, Pachteinnahmen, Gewerbesteuer, Schaffung von Arbeitsplätzen und die Vergabe von Aufträgen an regionale Unternehmen. Die möglichen Instrumente der Beteiligung sind vielfältig und können auch kombiniert werden (vgl.: Agentur für Erneuerbare Energien 2023):

Die Beteiligung der Kommune und der Bürger am Anlageneigentum ist einer der größten Hebel für den lokalen Verbleib der EE-Wertschöpfung. Die ökonomische Motivation der Bürger stellt nur einen Einflussfaktor für die Akzeptanz von EE-Projekten dar. So spielen eine gute Planung und Umsetzung des Projekts, der Wille, einen Beitrag zur Energiewende oder zum Klimaschutz zu leisten und Partizipationsprozesse ebenso eine wichtige Rolle, wie auch eine gute Pressearbeit. Auch ist es wichtig, einen niedrigschwelligen Zugang zu finanziellen Beteiligungsangeboten für möglichst viele Bürger zu ermöglichen, d.h. Einlageanteile ermöglichen, die auch unter der 1.000 EUR-Schwelle liegen.Bürger können Kapitaleinlagen in Bürgerenergiegenossenschaften (eG) tätigen. Hierdurch erhalten sie gleichberechtigte Stimm- und Mitwirkungsrechte. Mittlerweile gibt es Leitfäden mit Qualitätskriterien für Bürgerenergiegenossenschaften. Vorteile genießen mit der letzten EEG Novelle Genossenschaften und ähnliche Bürgerunternehmen bei der Realisierung von Solarprojekten. Sie müssen sich bei Solarparks bis zu 6 Megawatt nicht an den EEG-Ausschreibungen der Bundesnetzagentur beteiligen. Damit wurde ein wichtiger Schritt getan, die bereits beschriebenen Negativentwicklungen der Beteiligung von Bürgerenergiegenossenschaften unter heutigen EEG-Rahmenbedingungen zu erleichtern.

Bürgerenergiegesellschaften können auch als GmbH & Co. KG gegründet werden. Die Bürger*innen vor Ort können sich mit einer Kommanditbeteiligung ab 1.000 Euro einbringen und erhalten im Gegenzug Stimmrechte (je eins pro Investor*in) in der Gesellschaftsversammlung. Möglich ist auch eine Eigenkapitalbeteiligung ohne Stimmrechte (reine Genussrechte). Dabei trägt man Gewinn- und Risikopotenziale, verzichtet aber auf Stimmrechte, zumeist im Gegenzug für etwas höhere Gewinnanteile.

Örtliche Banken und Sparkassen können Bürgersparbriefe oder sogenannte Nachrangdarlehen ausgeben, das Darlehenskapital einschließlich der Zinsansprüche kann also nicht zurückgefordert werden, wenn dies für den Darlehensnehmenden zur Insolvenz führen würde.

Fonds, Stiftungen oder direkte Sponsoren aus der Wirtschaft können die Investition in einen Energiepark ermöglichen. Die zu erzielende Dividende kann teilweise umverteilt werden. So kann sie zur Rückzahlung eines Teils des Anlagenertrages an die Kommunen dienen. Die Rechtsgrundlage hierfür ist § 6 EEG (2023). Der § 6 EEG besagt, dass die Kommunen an den Erträgen von Windenergieanlagen (ab 1 MW Leistung) und PV-Freiflächenanlagen beteiligt werden sollen. In der Vergangenheit war das ein freiwilliges Angebot des Anlagenträgers, heute steht das SOLL im Vordergrund, damit die Akzeptanz steigt und die hohe Leistungssteigerung bis 2030 überhaupt erreicht werden kann. Die Begünstigten solcher Rückzahlungen sind Kommunen im Umkreis von 2,5 km des Anlagenparks oder der Anlage. Es handelt sich um eine rechtlich zugelassene Zuwendung ohne Gegenleistung von insgesamt bis zu 0,2 ct/kWh, abhängig von der anteiligen Größe des Gemeindegebiets im 2,5 km Radius.

Diese finanzielle Beteiligung der Kommunen an erneuerbaren Energieanlagen spielt eine Schlüsselrolle für die Akzeptanz der Energiewende. Denn die Kommunen können mit dem Geld gezielt in den Erhalt von Schwimmbädern, Sportanlagen und Bürgerhäusern investieren und das entsprechend an ihre Bürger kommunizieren.

Eine weitere wichtige Einnahmequelle als Wertschöpfungsbestandteil sind die Pachtzahlungen für die Betriebsflächen der EE-Anlagen. Sind die Flächen in kommunaler Hand, können Steuerungsmöglichkeiten für die Planungsprozesse geschaffen werden. Sind die Flächen in privater Hand, so kann eine Kooperation mit der Kommune angestrebt werden, um eine Akzeptanzsteigerung zu erreichen.

-

Gesetzliche Unterstützung der Finanzierung von erneuerbaren Energieanlagen

Wie schon im Vorkapitel erläutert, ermöglicht der § 6 EEG Wind- oder Solarenergieanlagen-Betreiberinnen und -Betreibern, Kommunen mit 0,2 Cent/Kilowattstunde an der Erzeugung grünen Stroms zu beteiligen. Dieser Paragraf wurde 2023 auch für Bestandsanlagen geöffnet. Gleichzeitig ermächtigt der Bund die Länder in § 22b EEG, zusätzliche Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz zu erlassen. Dies gibt den Ländern die Befugnis, eigene Vorschriften zur verbindlichen Einbindung von Gemeinden zu erlassen. Die nicht verbindliche Formulierung der Bundesregelung in § 6 EEG („Betreiber sollen“) in Kombination mit der Öffnungsklausel in § 22b EEG ermunterte die Bundesländer, eigene Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen. Daraufhin hat sich in den Bundesländern eine Dynamik um Beteiligungsgesetze entwickelt. Mittlerweile liegt bereits eine Vielzahl an Gesetzen und Gesetzesinitiativen für Beteiligungsgesetze in den Bundesländern in Deutschland vor.

Tabelle: Übersicht der Möglichkeiten laut EEG zur Beteiligung von Kommunen an EE-Anlagen

(Quelle: Bundesverband Windenergie)

Geschäftsmodelle für Energiegenossenschaften

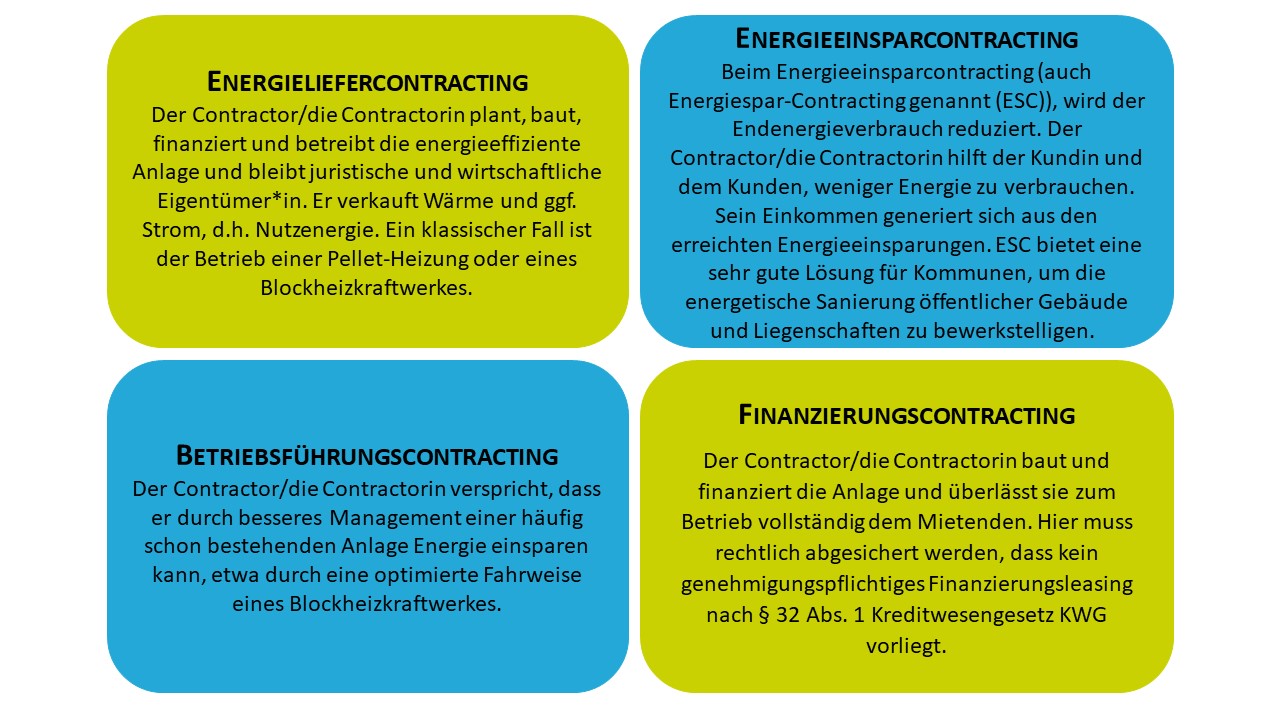

Die Bandbreite der Aktivitäten einer Bürgerenergiegenossenschaft ist hoch. Werden gegenwärtig vor alle PV-Freiflächenanlagen und Wärmenetze genossenschaftlich geplant, so sind auch Windparks eine klassische Möglichkeit der aktiven Teilhabe für Bürger und Bürgerinnen. Genossenschaften können den Dachbetrieb von PV-Anlagen übernehmen, den Strom über ihre Mitglieder direkt verbrauchen, Anlagen verpachten, Mieterstrom oder E-Carsharing anbieten. Aktuelle Themen für die Forschung sind der Aufbau von Energiegemeinschaften zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung und die Organisationsstruktur von Gebäude-Energiegemeinschaften. Energiegenossenschaften können auch die Rolle als klassischer örtlicher Stromversorger einnehmen. Über das Angebot von Contracting-Modellen können Genossenschaften einen Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz leisten. Es gibt vier verschiedene Formen des Energiecontractings (LaNEG Rheinland-Pfalz 2024):

Die Bandbreite der Aktivitäten einer Bürgerenergiegenossenschaft ist hoch. Werden gegenwärtig vor alle PV-Freiflächenanlagen und Wärmenetze genossenschaftlich geplant, so sind auch Windparks eine klassische Möglichkeit der aktiven Teilhabe für Bürger und Bürgerinnen. Genossenschaften können den Dachbetrieb von PV-Anlagen übernehmen, den Strom über ihre Mitglieder direkt verbrauchen, Anlagen verpachten, Mieterstrom oder E-Carsharing anbieten. Aktuelle Themen für die Forschung sind der Aufbau von Energiegemeinschaften zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung und die Organisationsstruktur von Gebäude-Energiegemeinschaften. Energiegenossenschaften können auch die Rolle als klassischer örtlicher Stromversorger einnehmen. Über das Angebot von Contracting-Modellen können Genossenschaften einen Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz leisten. Es gibt vier verschiedene Formen des Energiecontractings (LaNEG Rheinland-Pfalz 2024):

-

Folgend finden Sie drei beispielhafte Praxisbeispiele für Bürger-Energiegenossenschaften. Eine Übersicht von Best Practices findet sich auf der Deutschen Informationsplattform erneuerbare Energiegemeinschaften Link: https://erneuerbare-energie-gemeinschaften.de/best-practices/

Beispiel EWS Elektrizitätswerke Schönau eG

Die EWS sind aus einer Bürgerinitiative hervorgegangen, die sich nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl unabhängig von Atomstrom machen wollte. 1997 erfolgte die Übernahme und der Betrieb des Schönauer Stromnetzes, die Initiative hat 12.500 Mitglieder. Heute ist die EWS Anbieter von PV- und Windstrom, Biogas, Netzbetreiber, Energieversorger und betreibt erneuerbare Wärmenetze.

Beispiel Prokon Regenerative Energien eG

Mit knapp 40.000 Mitgliedern ist die Prokon Regenerative Energien eG die größte Energiegenossenschaft Deutschlands. Sie ist aus der Insolvenz eines Unternehmens und Überführung in eine Genossenschaft im Jahr 2015 hervorgegangen. Sie betreibt 71 Windparks, PV-Freiflächenanlagen mit Energiespeicher mit einer installierten Leistung von über 830 MW sowie Biogasanlagen. Prokon arbeitet neben der Eigenversorgung als Stromversorger. Ein Anteil an der Energiegenossenschaft hat einen Wert von 50 Euro. Die Dividendenrendite lag 2020 bei rund 5%.

Beispiel Fränkische Energiegenossenschaft EGIS eG

Eine Dividende von 6% schüttete die fränkische Energiegenossenschaft EGIS eG im Geschäftsjahr 2022 aus. Die Genossenschaft verfügt über 23 Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen in ganz Deutschland und betreibt ein gut acht Kilometer langes Fernwärmenetz. Die elektrische Gesamtleistung beträgt 51 Megawatt, die installierte Speicherkapazität 7,2 Megawatt. Die Genossenschaft unterhält ein E-Ladesäulennetz in der Region Inn-Salzach. Mit dem 125 MW großen Solarpark in Bundorf, Landkreis Haßberge ist eine Freiflächenanlage 2023 in Betrieb gegangen, von der rund 30% durch die Genossenschaft betrieben wird. Zum Vergleich: Der Energiepark Witznitz, der sich über 500 Hektar ehemaliger Bergbauflächen südlich von Leipzig erstreckt, ist mit einer Leistung von 650 Megawatt und über 1,1 Millionen Solarmodulen Europas größter Solarpark (Stand Juli 2024).

Energy-Sharing

Als Erneuerbare-Energien-Richtlinie (=EE-RL, Renewable Energy Directive, RED) werden mehrere Richtlinien der EU bezeichnet. Sie sind seit 2019 das Fundament für die europäische Erneuerbare-Energie-Politik. 2009 wurde die erste Version als Richtlinie 2009/28/EG (RED I), 2018 die zweite Version als Richtlinie (EU) 2018/2001 (RED II) und 2023 die dritte Version als Richtlinie (EU) 2023/2413 (RED III) veröffentlicht. Durch RED III wurden mehrere neue Rechtsfiguren eingeführt, die vor allem die gemeinschaftliche EE-Nutzung stärken sollen. Sie werden unter dem Begriff Energy Sharing zusammengefasst. Es handelt sich um die gemeinsam handelnden Eigenversorgenden im Bereich erneuerbare Elektrizität (Art. 2 Nr. 15 EE-RL), die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (Art. 2 Nr. 16 EE-RL), und die Bürgerenergiegemeinschaft (Art. 2 Nr. 11 Elektrizitätsbinnenmarkt-RL).

Die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung steht auch Eigentümerinnen und Eigentümern sowie Vermieterinnen und Vermietern von Gewerbeimmobilien zur Verfügung. Somit bestehen mit der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung, dem Mieterstrommodell (§ 42a EnWG) und den erweiterten Regelungen für Balkonkraftwerke attraktive Angebote zur regionalen und gemeinschaftlichen Stromerzeugung und die Teilhabe von Bürgern.Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung

In Deutschland wurde mit dem Solarpaket 1 (vom 16.5.2024) das Modell der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (§ 42b Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz) eingeführt. Es ist ein neues Modell zur Energieversorgung von Mehrparteienhäusern. Es ermöglicht es Vermietenden und Wohnungseigentümergemeinschaften, ihre Mieterinnen und Mieter oder Mitglieder mit Solarstrom zu versorgen, ohne die komplexen Vorgaben und Verpflichtungen herkömmlicher Energieversorgenden erfüllen zu müssen. Das funktioniert wie folgt:

- Beschluss und Anschaffung: Eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) beschließt gemeinsam, eine Photovoltaikanlage zu erwerben und auf ihrem Gebäude zu installieren. Alle teilnehmenden Eigentümerinnen und Eigentümer erwerben Anteile an dieser Anlage. Ein Gebäudestromliefervertrag regelt die Details.

- Festlegung des Aufteilungsschlüssels: Ein spezifischer Aufteilungsschlüssel bestimmt, wie viel Solarstrom jeder Teilnehmende erhält. Dieser Schlüssel wird zwischen dem Netzbetreibenden und der WEG vereinbart.

- Verteilung des Solarstroms: Nach der Inbetriebnahme der Anlage wird der am Gebäude produzierte Solarstrom direkt an die teilnehmenden Verbraucherinnen und Verbraucher im Gebäude (Eigentümerinnen und Eigentümer und/oder Mieterinnen und Mieter) verteilt. Da der Strom nicht durch das öffentliche Netz geleitet wird, fallen keine Netzentgelte an, was zu einer Kostenreduktion führt.

- Messung und Abrechnung: Mithilfe eines intelligenten Messsystems (Smart Meter) wird alle 15 Minuten die Stromerzeugung und der Stromverbrauch gemessen. Die erzeugte Menge an Solarstrom wird entsprechend dem Aufteilungsschlüssel an die teilnehmenden Bewohnerinnen und Bewohner verteilt.

- Zusatzversorgung und Netzspeisung: Sollte der Solarstrom nicht ausreichen, beziehen die teilnehmenden Verbraucherinnen und Verbraucher zusätzlichen Strom von ihrem regulären Energieanbietenden. Überschüssiger Solarstrom, der nicht sofort verbraucht wird, kann ins öffentliche Netz eingespeist und nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vergütet werden.“

- Die Verteilung des Solarstroms kann statisch oder dynamisch erfolgen, je nach Entscheidung des Betreibenden der Photovoltaikanlage. Statisch bedeutet, dass jeder Abnehmende einen gleichen Anteil erhält, unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch. Dynamisch bedeutet, dass die Verteilung des Stroms dem tatsächlichen Verbrauch der Abnehmenden angepasst wird. Die genaue Aufteilung wird in einem Gebäudestromnutzungsvertrag geregelt.

-

-