Technik, Energie und Nachhaltigkeit

Kurs: Technik, Energie und Nachhaltigkeit | OnCourse UB

-

-

Schritte einer Ökobilanz und Anwendungsbeispiele

Ziel, Untersuchungsrahmen, Sachbilanz, Wirkungsbilanz, Auswertung

Gemäß ISO 14040 besteht eine Ökobilanz (im internationalen Sprachgebrauch: Life Cycle Assessment bzw. LCA), immer aus vier Schritten:

Ziel und Untersuchungsrahmen: Das Ziel einer ökobilanziellen Betrachtung kann sehr unterschiedlich ausgerichtet sein, je nach Auftraggeber und Problemstellung:

- der Vergleich von Verpackungsalternativen zur Politikberatung wie bereits beschrieben,

- die Bewertung von Technikalternativen,

- der Vergleich eines Produkt-Vorgängermodells zu neuem Modell für Marketingzwecke,

- die Optimierung einer Produktionslinie,

- die Auswahl einer ökologischeren Verpackungsalternative oder

- die Herausarbeitung von Hotspots treibhausintensiver Prozesse, um Klimaschutzmaßnahmen anzugehen.

Ökobilanzen und Carbon Footprint Analysen erfordern die Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus, insbesondere die Berücksichtigung der Lieferantendaten bis zum Verkauf der Produkte (cradle-to-gate). Unternehmen, die Ökobilanzen zum Marketing einsetzen oder sich zertifizieren lassen wollen, können eine cradle-to-cradle (Kreislaufwirtschaft) Betrachtung in ihren Bilanzen integrieren, insbesondere dann, wenn ein zirkuläres Produktdesign besteht. Entsorgungsszenarien können in cradle-to-grave-Betrachtungen (Entstehung bis Entsorgung) unter der Annahme der Lebensdauer von Produkten integriert werden, häufig fehlt es bisher aber an konkreten Daten über den Produktverbleib und die Lebensdauer. Betriebliche Optimierungen z.B. als Effizienzcheck lassen sich auch ökobilanziell im gate-to-gate-Ansatz (Beschränkung auf Leistungserstellung) begleitend darstellen.

Besteht aber bereits ein Energiemanagementsystem und ausführliches Nachhaltigkeits-Reporting im Unternehmen, so ist unter Umständen eine Ökobilanz für Einzelprodukte nicht immer erforderlich. Es gibt also eine Schnittstelle zwischen dem Corporate Carbon Footprint (CCF) und dem Product Carbon Footprint (PCF).

(Grafik "Produktlebenszyklus 8 Stufen (cropped).jpg von Thomas Kestler auf wikimedia commons, Lizenz: CC-BY-SA 4.0

Funktionelle Einheit: Die Festlegung der Funktionellen Einheit ist wichtig, damit die Gesamtergebnisse vergleichbar, vom Rechenumfang bewältigbar und transparent ist. So kann die Herstellung eines kg Rindfleisch oder die Verpackungsalternative für 1 l Mineralwasser berechnet werden. Grundlage der funktionellen Einheit kann aber auch eine Dienstleistung sein, wie der Vergleich von Rasenmäher-Varianten für 1.000 m2 gemähtes Gras, 10 Jahre Nutzung eines Tannenbaumes zu Weihnachten, 20 Jahre Betrieb eines Solarmoduls (inkl. Herstellung und Entsorgung) sowie der Vergleich von Verpackungsalternativen für 1 l Mineralwasser.

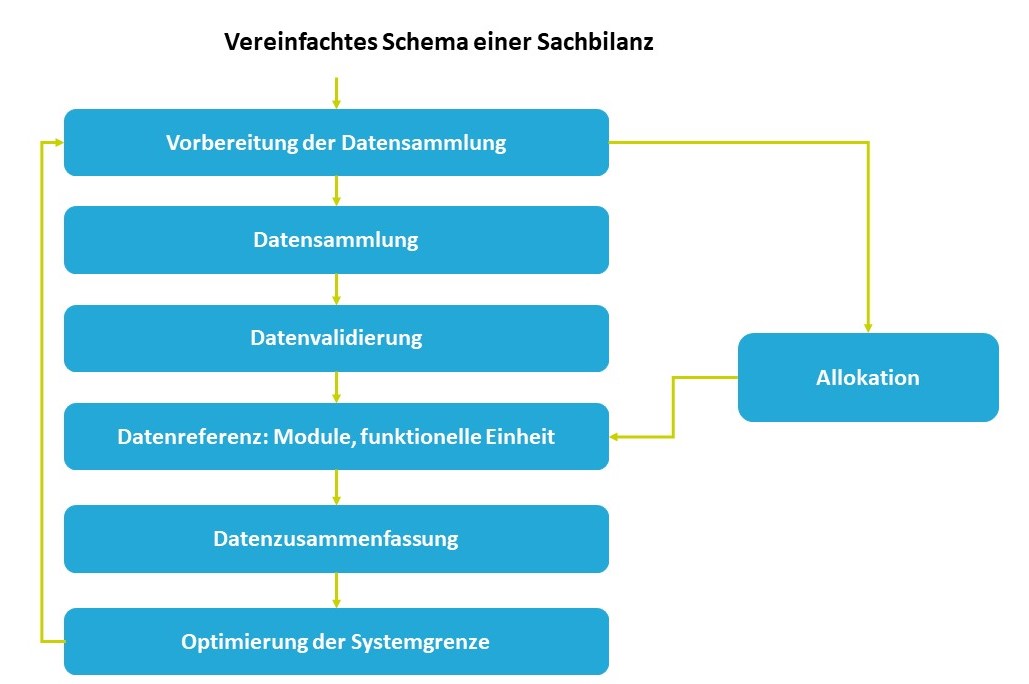

Sachbilanz: Zunächst erfolgt die Datenerfassung und Datenvalidierung zur Anlage eines Grunddatenbestandes z.B. in Form von Excel-Tabellen. Neben verfügbaren betrieblichen Daten (Energieverbräuche, Planungsdokumente, Rezeptur), müssen ggf. Daten von den Lieferanten zu den Vorprodukten erfragt werden. Da in einer Organisation in der Regel nicht alle Sachbilanzdaten direkt verfügbar sind, fließen in eine Sachbilanz Datensätze aus Life Cycle Assessment (LCA)-Datenbanken oder aus vergleichbarer wissenschaftlicher Literatur ein.

Die bekannteste international vertriebene und kostenpflichtige Datenbank ist die Schweizer Ecoinvent-Datenbank. Aber es gibt auch open-access LCA-Datensammlungen, wie die proBAS-Datenbank des Umweltbundesamtes, die am Ende dieses Kapitels genauer beschrieben werden.

Ein wichtiger Aspekt der Sachbilanz ist die sogenannte Allokation: Hier werden Neben- und Koppelprodukte zugeordnet, die während der Herstellung des eigentlichen Produktsystems entstehen. Es ist zu entscheiden, welcher Anteil der Umweltlasten dem Hauptprodukt und welcher den einzelnen Koppelprodukten angerechnet wird. Die Allokation kann nach Masse oder ökonomischen Gesichtspunkten (Marktwert) erfolgen.

Wirkungsbilanz

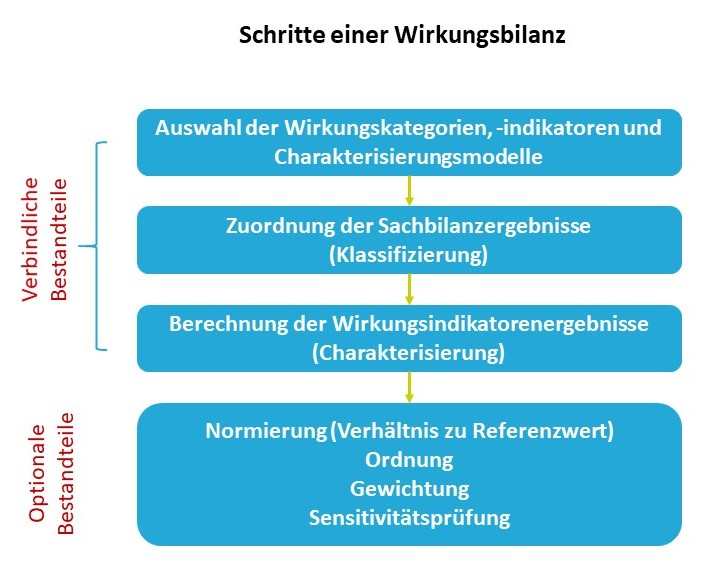

Die Wirkungsabschätzung ordnet die Ergebnisse der Sachbilanz nach wissenschaftlich basierten Kriterien verschiedenen Wirkungskategorien zu. Es gibt unterschiedliche Gruppen von Wirkungskategorien, die Output-bezogenen (Emissionen verschiedener Art), die Input-bezogenen (eine relativ kleine Gruppe) und die toxizitätsbezogenen Wirkungskategorien, die als Einzelparameter oder Summenparameter berechnet werden können. Die Tabelle gibt einen Überblick über die üblichen verwendeten Wirkungskategorien, Ihren Leitindikator und ihren methodischen Hintergrund ihrer Berechnung.

Die Klassifizierung ist die Zuordnung von Substanzen zu Wirkungskategorien. Hier muss berücksichtigt werden, dass manche Stoffe verschiedene Umweltauswirkungen haben können. In einer Ökobilanz-Software geschieht diese Zuordnung in der Regel im Hintergrund des Programmes, was den Nachteil hat, dass die Rechenvorgänge nicht in allen Details sichtbar sind. Einfache Ökobilanzen können deshalb auch übersichtlicher in Excel-Tabellenformate übertragen werden.

Mit der Charakterisierung werden den Stoffen Äquivalenzfaktoren zugewiesen. Am Beispiel der Treibhausgasäquivalente soll dieses erläutert werden:

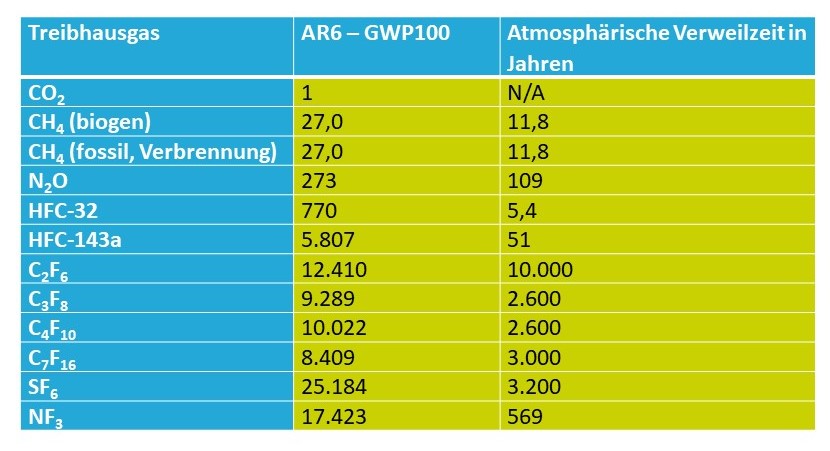

Die weiter unten stehende Abbildung zeigt das Global Warming Potential (GWP100) verschiedener Treibhausgase gemäß dem 6. Sachstandsbericht des IPCC (vgl.: Forster et al 2021). Das Kyoto-Protokoll nennt folgende Treibhausgase: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), und Lachgas (N2O) sowie die fluorierten Treibhausgase (F-Gase): wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW), und Schwefelhexafluorid (SF6). Die Referenzsubstanz für den Treibhauseffekt ist CO2 = 1. Seit 2015 wird Stickstofftrifluorid (NF3) ebenfalls in den THG-Bilanzen ausgewiesen. Es findet Verwendung bei der Produktion von Flachbildschirmen und von Solarzellen und wird unter anderem zur Beseitigung von Siliziumrückständen benutzt. Es ist 17.423–fach höher treibhauswirksam als die Referenzsubstanz CO2. Methan hat eine 27-fach höhere Wirkung als CO2 und Lachgas (N2O) hat eine 273-fach höhere Wirkung.

Es werden für die Berechnung des Treibhauseffektes die in kg gemessenen Emissionen der Einzelsubstanzen mit ihrem Global Warming Potential (GWP) multipliziert und zu einer Summe addiert, es ergibt sich der Gesamttreibhauseffekt, ausgewiesen in der Einheit Treibhausgas-Äquivalente (oder kg CO2-e).

Der IPCC-Bericht dient als internationale wissenschaftliche Grundlage für die Treibhausbilanzierung und nationale Berichterstattung für die Weltklimakonferenzen. Die Tabelle zeigt den letzten Sachstandsbericht (AR6 WGI – Forster et al. 2021) mit dem GWP und der atmosphärischen Verweilzeit.

Tabelle: GWP-Werte und atmosphärische Verweilzeit für eine Auswahl von Klimagasen auf der Grundlage des IPCC-Berichtes (AR6 WGI – Forster et al. 2021), Auswahl

Als optionaler Bestandteil der Wirkungsabschätzung kann eine Normalisierung der Ergebnisse der einzelnen Wirkungskategorien vorgenommen werden. Dabei wird die absolute Menge in Bezug gebracht zu einer emittierten Menge der gleichen Kategorie, die über einen gewissen Zeitraum in einer bestimmten Region (z.B. im Jahr 2020 in Deutschland) emittiert worden ist. Der so erhaltene Index ermöglicht Aussagen über die Bedeutung der errechneten Emission. Mit der Festlegung der Gewichtung von Wirkungskategorien untereinander können Prioritäten festgelegt werden, so besteht z.B. die Möglichkeit, dem Treibhauseffekt eine höhere Gewichtung zuzuschreiben.

Auswertung

Die Interpretation der Ergebnisse der Ökobilanz und einer darin integrierbaren Sensitivitätsanalyse bietet die Chance des Ausweisens von Hot Spots z.B. der Haupt-CO2-Emittenten, um zeitnah Klimaschutzmaßnahmen an der effizientesten Stelle zu ergreifen.

In einer Sensitivitätsanalyse können Sachbilanzdaten verändert werden, um Maßnahmen abzuschätzen, z.B. die Auswirkung der Nutzung von 100% Ökostrom im Einkauf eines Unternehmens. Die Mehrzahl der LCA-Auswertungen findet auf der Ebene der Midpoints, d.h. der quantitativen Ergebnisse der berechneten Wirkungskategorien, statt. Es handelt sich hier um quantitative Ergebnisse, die auch gut zwischen Technikvarianten oder Produktvarianten vergleichbar sind. In LCA-Softwareprogrammen können Mid-Point Auswertungsmethoden per Knopfdruck gewählt werden, so z.B. ReCiPe 2016 oder die Auswertung nach dem GHG Protocol Standard oder der kumulierte Energieaufwand.

Eine weitere Möglichkeit ist, die Wirkungskategorien in einem zweiten Schritt zu sogenannten Endpoints zu aggregieren. Als Endpoints werden sogenannte Schadenskategorien definiert: das sind die kumulierten Schäden am Menschen, die kumulierten Schäden an den Ökosystemen und der Verlust an fossilen und nicht fossilen Ressourcen. End-Point Auswertungsmethoden werden gewählt, wenn der LCA-Vergleich einer hohen Anzahl von Alternativen ansteht. Beispiele für End-Point-Methoden sind:

- die ReCiPe-Methode (2016), nutzbar als Mid- und Endpoint Auswertung;

- die Methode der ökologischen Knappheit (vgl.: Müller-Wenk 1978), gemessen in Umweltbelastungspunkten und

- Impact 2002+ (2019).

Die Ergebnisse von Ökobilanzen sind besser zu interpretieren, wenn sie vergleichend erstellt werden und die verwendeten Daten im eigenen Haus validiert wurden (Vergleichsprodukt, Verbesserung zum Vorjahr, Vergleichsstudie). Es ist jedoch Sorgfalt bei der Interpretation gefragt und auf die in der Vergleichsstudie gewählte Auswertungsmethodik zu achten, sie sollte möglichst identisch sein.

Veröffentlichte Ökobilanzen müssen eine deutliche Transparenz aufweisen und sollten im Falle einer Veröffentlichung für Marketingzwecke von einer unabhängigen Institution geprüft sein.

Umweltproduktdeklarationen für Bauprodukte können als sogenannte Environmental Product Declaration (EPD) ausgestellt werden. Sie sind in diesem Fall LCA-basiert, dieser Umweltdeklaration vom Typ III liegen die Norm ISO 14025 (Ziele und Vorgaben für die Erstellung einer Typ III Umweltdeklaration) und EN 15804 (Grundregeln für Bauprodukte und Bauleistungen aller Art) zugrunde. Werden Bauprodukte in nachhaltigen Bauprojekten und Zertifizierungen der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) verwendet, so ist in der Regel auch der LCA-Nachweis ihrer Herstellung in Form der genannten EPD erforderlich.

-

-