Technik, Energie und Nachhaltigkeit

Kurs: Technik, Energie und Nachhaltigkeit | OnCourse UB

-

-

Gezeiten-, Meeresströmungs- und Wellenkraftwerke

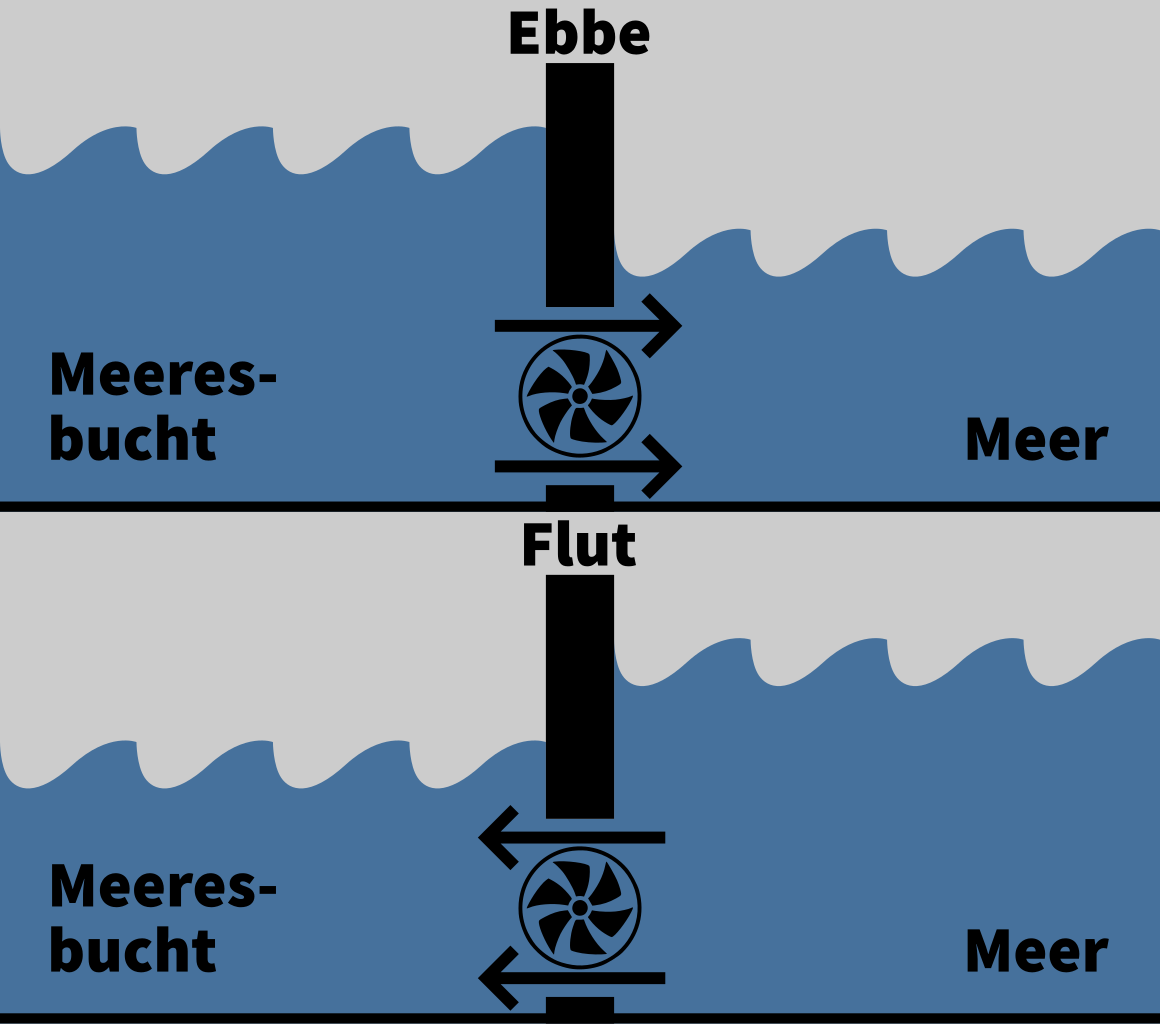

Gezeitenkraftwerke in der Staudamm-Bauweise haben an Buchten oder Mündungen mit hohem Tidenhub Potential. Die Turbinen werden sowohl beim Auffüllen des Beckens bei Flut als auch beim Leeren des Beckens bei Ebbe vom Wasser durchströmt (zwei-Wegen-Prinzip). Diese Ebbe und Flut bedingte Hebung und Senkung des Wasserstandes, auch Tidenhub genannt, sollte mindestens 5 m betragen. Für die Stromerzeugung kommen Turbinen zum Einsatz. Das Wasser strömt über die Turbinen und bewirkt dadurch eine Bewegung, die mechanisch gewonnene Energie wird im Generator in elektrische Energie umgewandelt. Ein Gezeitenkraftwerk besitzt Zwei-Wege-Turbinen, die das Einströmen des Wassers in den Küstenbereich bei Flut ermöglichen, sowie das Ausströmen bei Ebbe. Die Turbinen arbeiten also in beide Durchströmungsrichtungen.

Insgesamt kommen weltweit nur etwa 50 Standorte zur Gewinnung von Gezeitenenergie überhaupt in Frage vgl. (EnBW 2024).

Bild "Funktionsweise Gezeitenkraftwerk Grafik.svg" von Cuello de pepino auf wikimedia commons, Lizenz: CC-BY-SA 4.0

Beispiele

An dem französischen Küstenort St. Malo beträgt der Tidenhub beträchtliche 12-15 m, eine ideale Voraussetzung für das dort im Betrieb befindliche Gezeitenkraftwerk. Das Gezeitenkraftwerk in St. Malo (Anlage Rance) wurde bereits 1967 in Betrieb genommen und ist das einzige Gezeitenkraftwerk in Europa.Im Gezeitenkraftwerk in Sihwa in Süd-Korea besteht ein Tidenhub von 7,5 m, dort wurde ein Kraftwerk mit 260 MW (10 Kaplan-Rohrturbinen mit je 25,4 MW in Betrieb genommen). Mit der Anlage verbindet sich ein 12,7 km langer Damm und ein Speichersee mit einem Volumen von 324 Mio. m3 Wasser. Der erzeugte Strom mit 550 GWh pro Jahr entspricht dem Verbrauch einer Stadt mit 500.000 Einwohnern.

Problematisch an Gezeitenkraftwerken ist der Einfluss auf die marinen Ökosysteme, die schwankenden Flutereignisse und damit schwankender Erträge. Deshalb werden Neuanlagenplanungen heute eher als Meeresströmungskraftwerke umgesetzt, für die es keiner Bucht und keiner großen Staubauwerke bedarf.

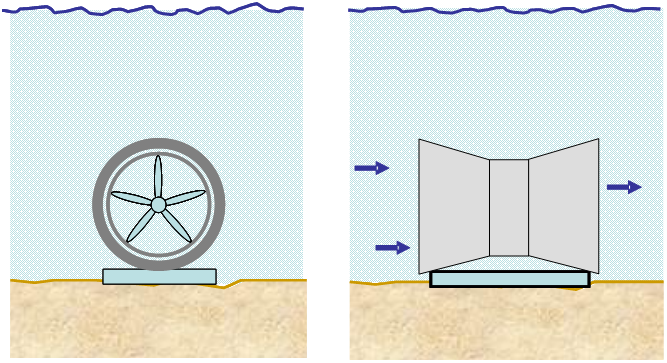

Eine weitere technische Bauart der Gezeitenkraftwerke ist das In-Flow-Gezeitenkraftwerk, welches auch Meeresströmungskraftwerk genannt wird. Es sieht genauso aus wie eine Unterwasser-Windkraftanlage. Der entscheidende Vorteil ist, dass bei einem In-Flow-Gezeitenkraftwerk kein Dammbau nötig ist, der Eingriff in das natürliche Gewässer ist damit als geringer anzusehen als bei einem Staudammbau.

Beispiel Meeresströmungskraftwerk:

Bild "Sea_Bed_Turbine.png" von User:Feldoncommon auf wikimedia commons, Lizenz: CC-BY-SA 3.0

Die technische Bauweise für Meeresströmungskraftwerke kann sehr unterschiedlich ausfallen. Die Turbinen können entweder auf dem Meeresgrund verankert oder Kabel-gebunden in die Meeresströmung fixiert werden. Dennoch muss die Fischverträglichkeit und Verhinderung der Kollision mit Handelsschiffen oder Fischereibooten gesichert werden. Der entscheidende Vorteil von Meeresströmungskraftwerken ist, dass Meeresströmungen kontinuierlich fließen und damit die Energieerträge sehr gut planbar sind. Bisher wurden jedoch nur wenige Meeresströmungskraftwerke gebaut, da die Stromgestehungskosten bisher deutlich höher sind als bei Windkraft oder Solarenergie.

Praxisbeispiel Meeresströmungskraftwerk

Schon 2003 begannen in Großbritannien Tests mit dem Pilotkraftwerk Seaflow, mit einer Nennleistung von 300 kW, diese Pilotanlage wurde aus Kostengründen nie an das Stromnetz angeschlossen. Die im Probebetrieb gewonnenen Erkenntnisse wurden im Nachfolgeprojekt SeaGen vor der Küste Nordirlands umgesetzt. SeaGen lieferte von 2008 bis 2016 elektrischen Strom mit einer maximalen Leistung von 1,2 Megawatt. An einem vierzig Meter hohen Turm waren zwei Rotoren mit einem Durchmesser von je 16 Metern montiert.

Das Nachfolgeprojekt der Pilotanlage SeaGen wird MeyGen genannt und befindet sich zwischen dem schottischen Festland und den Orkney-Inseln und liefert seit 2016 Strom. Ein Ausbau von MeyGen bis zu 398 Megawatt Leistung ist geplant. Das Kraftwerk nutzt die wechselnden Gezeitenströmungen aus. Im Vollausbau handelt sich um ein geplantes Turbinenfeld in etwa 30 Metern Tiefe auf einer Grundfläche von über zehn Quadratkilometern. Eine einzelne Gondel ist knapp elf Meter lang und wiegt 150 Tonnen, an ihrer Spitze befinden sich drei verstellbare Rotorblätter mit einem Gesamtdurchmesser von 18 Metern. Die Turbinengondel ist auf dem Turm um 360 Grad drehbar gelagert. Bei jedem Gezeitenwechsel richtet ein Azimutlager mit einem Antriebs- und Arretierungssystem die Gondeln neu aus, sodass die Energie von Ebbe und Flut gleichermaßen genutzt werden kann.Im folgenden Video wird das Projekt MeyGen kurz vorgestellt. (Beachten Sie: Mit dem Abspielen des Links werden Sie auf YouTube weitergeleitet, Sie stimmen damit den Datennutzungen dieses Unternehmens zu. Die Nutzung des Links ist freiwillig.)

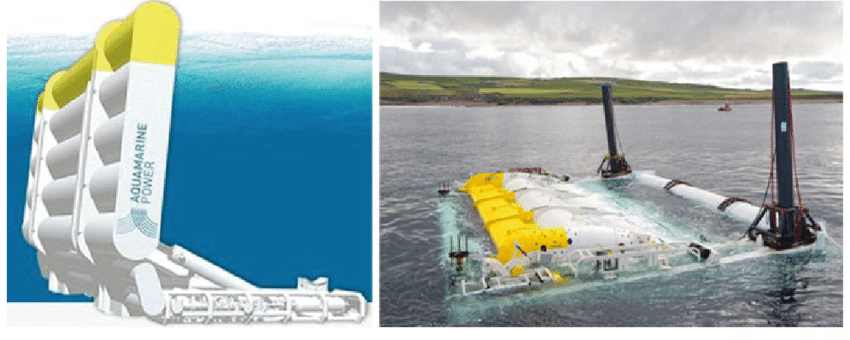

Eine weitere interessante Variante eines schwimmenden Meeresströmungskraftwerks ist das Pilotprojekt „Scotrenewables SR 2000“ im Norden Schottlands. Die in Schiffform gebaute längliche Plattform war mit vier Seilen im Meeresboden verankert und wurde vor der Küste Schottlands erfolgreich getestet (ab 2017). Es war mit 2 MW und nach unten hängenden Turbinen ausgestattet und hat inzwischen technische Nachfolger (Orbital O2). Durch Unterwasserkabel wir der erzeugte Strom an Land geleitet.

-

Wellenkraftwerke

Das weltweite Potential an Wellenkraft ist sehr hoch. Die Energie, welche Wellen beim Auftreffen auf eine Steilküste freisetzen, beträgt durchschnittlich 15 kW bis 30 kW je Meter Küstenlinie. Auf insgesamt 1 Terrawatt, das entspricht der Leistung von 1.000 Kraftwerken mit jeweils 1.000 MWel, schätzt das World Energy Council das weltweite Potenzial der Wellenenergie (vgl.: BHKW Infozentrum Rastatt 2024). Die Herausforderung ist die Verankerung der Anlagen, ihre Robustheit gegenüber Salzwasser, Stürmen und Monsterwellen sowie die Ableitung des erzeugten Stroms an Land. Bis heute hat sich aufgrund technischer Herausforderungen der Stromerzeugung und -Weiterleitung an Land und zu hoher Kosten die Wellenkraftwerkserzeugung nicht durchgesetzt. Die Entwicklung der Wellenkraftwerke befindet sich immer noch im Pilot- und Teststadium und ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Interessant ist der Blick auf die Variationsbreite der technisch unterschiedlichen Nutzung der Wellenkraft und besonderen Bauweisen:Tests vor den Küsten von Portugal mit Schwimmkörpern, bei der Stahlsegmente durch Gelenke miteinander verbunden waren, ähnelten vom Aussehen einer Seeschlange. Zwischen den Gelenken befanden sich Hydraulikpumpen, die durch die Bewegung der Wellen Hydraulikflüssigkeit in Turbinen pressen und so Druck erzeugen, der zur Stromgewinnung genutzt wird. Das Projekt der Firma Pelamis Wave Power wurde bereits 2009 eingestellt, das Unternehmen ging 2014 in die Insolvenz.

Auf

dem Wasser schwimmt ein birnenförmiger Schwimmkörper, der wie eine Boje am

Meeresboden verankert ist. Seit September 2023 ist die erste Boje mit einer

Spitzenlast von 300 Kilowattstunden (kWh) vor der portugiesischen Küste im

Einsatz. In seinem Innern befindet sich eine komplexe Mechanik, die die Auf-

und Ab-Bewegungen der Boje in eine Drehbewegung wandeln. Diese treibt Generatoren

an, die dann elektrischen Strom erzeugen.Ein Wellenkraftwerk, gebaut als Rampe, nutzt die überspülenden Wellen, um die Wellen über eine integrierte Turbine wieder abzulassen.

Auf

dem Wasser schwimmt ein birnenförmiger Schwimmkörper, der wie eine Boje am

Meeresboden verankert ist. Seit September 2023 ist die erste Boje mit einer

Spitzenlast von 300 Kilowattstunden (kWh) vor der portugiesischen Küste im

Einsatz. In seinem Innern befindet sich eine komplexe Mechanik, die die Auf-

und Ab-Bewegungen der Boje in eine Drehbewegung wandeln. Diese treibt Generatoren

an, die dann elektrischen Strom erzeugen.Ein Wellenkraftwerk, gebaut als Rampe, nutzt die überspülenden Wellen, um die Wellen über eine integrierte Turbine wieder abzulassen.Bild "Wavedragon.jPG" von Ras67 auf wikimedia commons Lizenz: CC-BY-SA 3.0

Ein am Meeresboden direkt an der Küste verankerter Schwingkörper bewegt sich im Wellengang und erzeugt über ein hydraulisches System Druck. Die Hydraulikleitung ist mit dem Kraftwerk an Land verbunden, wo Hochdruckturbinen Generatoren betreiben. 2009 wurde das sogenannte Oyster-Kraftwerk, welches einer geöffneten Auster ähnelt, vor den Orkneyinseln in der Nordsee errichtet. Trifft die Welle auf die Muschel, bewegt sich dadurch die "Converter" genannte Muschelklappe und erzeugt Strom. Erst 2023 in Testbetrieb genommen wurde im Kieler Hafenbecken das über acht Tonnen schwere und zwölf Meter hohe Wellenkraftwerk namens „Aurelia Wino“. Es handelt sich um einen Schwimmkörper, der an einem festen Stab durch die Kraft der Wellen auf und ab bewegt wird. Mithilfe dieser Bewegung werden zwei Generatoren betrieben (vgl.: Fritsch 2023).

Quelle: Kofoed, Jens. (2017). cc by saThe Wave Energy Sector. 10.1007/978-3-319-39889-1_2. , Lizenz: CC-BY-NC 2.5

LIMPET ist die Abkürzung von Locally Installed Marine Power Energy Transformer. Die Wells-Turbine wird in Wellenkraftwerken am Meeresufer eingesetzt. Das Wasser steigt durch die Wellenbewegung in einen an der Küstenlinie verbauten Hohlraum. Die Luft wird verdrängt und mit hoher Geschwindigkeit durch die Turbine gedrückt. Diese dreht sich und treibt den Generator an. Die Luft entweicht durch Schächte hinter dem Generator.

Bild "Wavedragon.jPG" von Ras67 auf wikimedia commons Lizenz: CC-BY-SA 3.0

-

-