Laufwasser und Pumpenspeicherkraftwerke

Laufwasserkraftwerke werde durch die folgenden Parameter unterschieden:

- nach der Leistung,

- dem Ort ihres Einbaus und

- der Fallhöhe der Turbine:

Für den Bau von Laufwasserkraftwerken sind Flüsse mit einem

Gefälle von mehr als 2% besonders geeignet. Die Flusskraftwerke werden

unterschiedlich im Fluss positioniert, als Blockbaukraftwerk, Buchtenkraftwerk, Zwillingskraftwerk (beidseitig), Pfeilerkraftwerk (aufgelöst)

oder als überströmbares Kraftwerk (vgl.: Giesicke 2009).

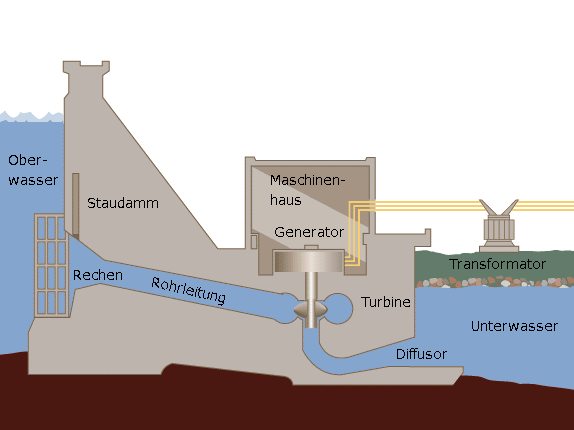

Schema eines Laufwasserkraftwerkes:

Pumpspeicher bieten eine ideale Möglichkeit, überschüssigen

grünen Strom in gespeicherte Energie (auch potenzielle Energie oder Lageenergie

genannt) umzuwandeln.

Die gespeicherte Energie kann nach Bedarf sehr kurzfristig

genutzt werden, diese Eigenschaft der Pumpspeicherkraftwerke wird

Schwarzstartfähigkeit genannt.

Geeignete Standorte für Pumpspeicherkraftwerke sind stark von geografischen Gegebenheiten, also dem Gefälle zwischen Unterbecken/Unterlauf und Oberbecken abhängig. Durch die in der Regel unterirdisch anzulegende Druckrohrleitung entstehen hohe Baukosten. Pumpspeicher werden daher entweder im Mittelgebirgsraum realisiert oder an sonstigen geeigneten Standorten mit passendem Gefälle.

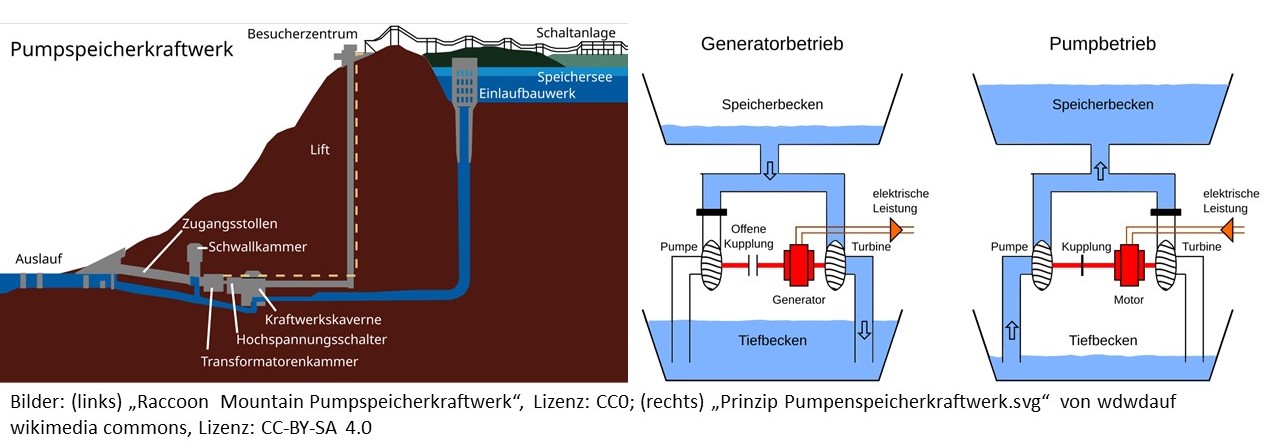

Schema und Funktion eines Pumpspeicherkraftwerks:

Das größte Pumpspeicherkraftwerk in Deutschland ist

Goldisthal im Thüringer Wald mit einer Leistung von rund 1.060 MW. Das

Goldisthaler Oberbecken umfasst 12 Millionen m³ Wasser, diese sogenannte

Lageenergie reicht für acht Stunden Turbinenbetrieb bei voller Last. Die

Fallhöhe beträgt 302 m. Neben Goldisthal sind die größten Pumpspeicherkraftwerke

in Deutschland in Markersbach (1.045 MW), das Schluchseewerk Wehr (910 MW) und

Waldeck II (480 MW) (vgl.: Statista 2024).

Eine bisher nicht realisierte, aber interessante Variante

der Pumpspeicherkraftwerke sind mögliche Anlagen unter Tage in alten Bergwerken.

Ein ebenerdiger Obersee wird in einen außer Betrieb genommenen alten

Bergwerksschacht fallen gelassen, bei überschüssiger Energie kann dann der im

Stollen entstehende unterirdische See wieder an die Oberfläche gepumpt werden.

Im Saarland (Luisenthal, Nordschacht Lebach) wie auch im Ruhrgebiet sind bereits

vor einigen Jahren Machbarkeitsstudien für diese Form eines Pumpspeichers erstellt

worden. Die Projekte erweisen sich in der bisherigen Kalkulation als

unwirtschaftlich, aber nicht chancenlos. Das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop

(seit 2018 geschlossen) hätte laut einer Vorstudie das Potential, rund

450.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Ein Gutachten errechnete Kosten in

Höhe von 250 bis 300 Mio. Euro, diese seien laut Niemann (Universität

Duisburg-Essen), die aber vergleichbar mit den Baukosten oberirdischer

Speicherkraftwerke wären.

Eine bisher nicht realisierte, aber interessante Variante

der Pumpspeicherkraftwerke sind mögliche Anlagen unter Tage in alten Bergwerken.

Ein ebenerdiger Obersee wird in einen außer Betrieb genommenen alten

Bergwerksschacht fallen gelassen, bei überschüssiger Energie kann dann der im

Stollen entstehende unterirdische See wieder an die Oberfläche gepumpt werden.

Im Saarland (Luisenthal, Nordschacht Lebach) wie auch im Ruhrgebiet sind bereits

vor einigen Jahren Machbarkeitsstudien für diese Form eines Pumpspeichers erstellt

worden. Die Projekte erweisen sich in der bisherigen Kalkulation als

unwirtschaftlich, aber nicht chancenlos. Das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop

(seit 2018 geschlossen) hätte laut einer Vorstudie das Potential, rund

450.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Ein Gutachten errechnete Kosten in

Höhe von 250 bis 300 Mio. Euro, diese seien laut Niemann (Universität

Duisburg-Essen), die aber vergleichbar mit den Baukosten oberirdischer

Speicherkraftwerke wären.