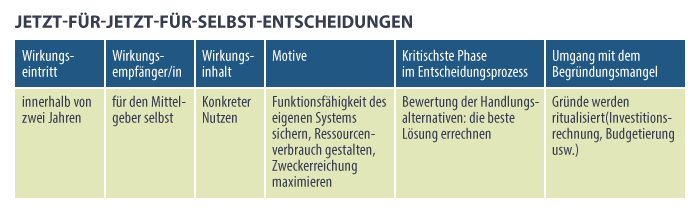

In dem Maße, in dem Unternehmen auch ihre Investitionsentscheidungen mit einer sehr kurzen Amortisationsfrist versehen, werden auch diese zu Jetzt-für-jetzt-Entscheidungen. Je näher das Jetzt der Wirkung an das Jetzt der Mittelauswahl herankommt, umso besser sind die Wirkungen in der Zukunft auch absehbar. Die zunehmende Dynamik, die Unternehmen schaffen und denen sie ausgesetzt sind, äußert sich im Entscheidungsprozess darin, dass selbst in einem zweijährigen Wirkungsprozess so viele Störungen auftreten können, dass die kalkulierte Wirkung später oder in vermindertem Ausmaß auftritt:

- Bei Investitionsentscheidungen findet der kalkulierte Geldrückfluss nicht im gewünschten Maße statt.

- Bei Entscheidungen im Organisationskontext findet die gewünschte Verbesserung der Arbeitsabläufe nicht statt.

- Bei Entscheidungen im Bildungsbereich finden die angestrebten Qualifikationswirkungen nicht statt.

Wir erinnern uns...

Und wenn es mehr als nur eine gute Entscheidung gibt?

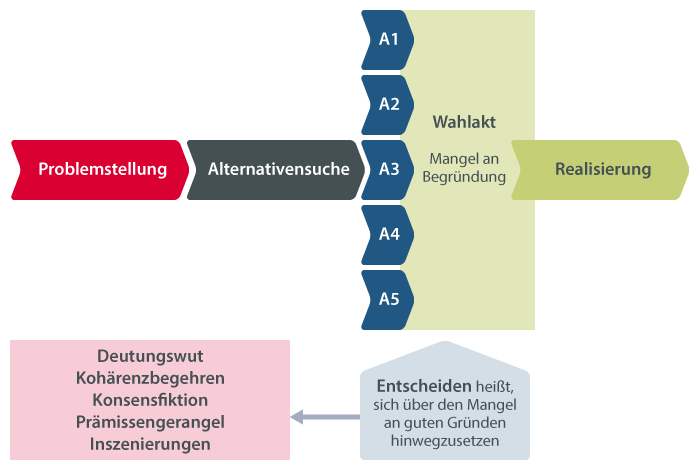

Erinnern Sie sich an die Definition der „präskriptiven Entscheidungstheorie“? Sie untersucht, wie sich rationale Entscheidungen treffen lassen, um Empfehlungen für „vernünftige Entscheidungen“ geben zu können. Aber die präskriptive Entscheidungstheorie zeigt auch ein ganz grundlegendes Problem auf, wenn die Handlungsalternativen nicht so bewertet werden können, dass eine Alternative eindeutig das beste Kosten/Nutzen-Verhältnis aufweist. Was passiert, wenn mehrere Handlungsalternativen als gleichwertig angesehen werden?

Diese häufig vorkommende Gleichwertigkeit oder auch Nichtvergleichbarkeit von Handlungsalternativen verweist noch einmal auf die Grundlogik des Entscheidens. Ein tatsächlicher Wahlakt im Sinne des Festlegens einer der möglichen Handlungsalternativen ist relativ unproblematisch, wenn zuvor ein Verfahren gewählt wurde, welches die Handlungsalternativen in eine eindeutige Rangfolge bringen konnte.

Egal, wie viele Grundannahmen gemacht werden mussten (was ja auch wieder Entscheidungen sind), um diese Rangfolge zu erzeugen, am Ende hat das Verfahren entschieden, also die Alternativen getrennt und in eine Reihenfolge gebracht.

Wenn Handlungsalternativen gleichwertig oder vergleichbar sind, sind wirkliche Entscheidungen nötig! Dann kommt im Moment des Wahlaktes, des Schnittes in die Welt, zwangsläufig ein Moment der Willkür und des Dezisionismus (Ortmann (2011): Die Kunst des Entscheidens. Weilerswist, S. 21).

Da aber gerade im betrieblichen Kontext alle Entscheidungen begründet werden müssen, weil mit ihnen Mittel einer Handlungsalternative zugewiesen werden und folglich anderen vorenthalten werden, tauchen einige Herausforderungen auf. Die wesentlichen haben mit der Kontingenz von Entscheidungen und mit der Rolle der Entscheider:innen zu tun. Kontingenz bedeutet, dass im Moment der Wahl auch eine andere Handlungsalternative hätte festgelegt werden können, die vielleicht das Problem ähnlich gut hätte lösen können.

Entscheiden ist Transformation von Kontingenz

Entscheiden ist mithin Transformation von Kontingenz (Luhmann, N. (1988): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M. S. 170), also die Tatsache, dass es auch anders ginge oder das „So-und-auch-anders-möglich-sein“ in ein „Das-ist-es-jetzt“ zu überführen. Wenn dann aus dem Unentscheidbaren ohne zweifelsfreie Begründungen Entschiedenes gemacht worden ist, muss die Richtigkeit der anderen möglichen, aber nicht gewählten Alternativen aus dem Diskussionsprozess der Beteiligten verschwinden, obwohl sie als Möglichkeit weiterhin bestehen bleiben.