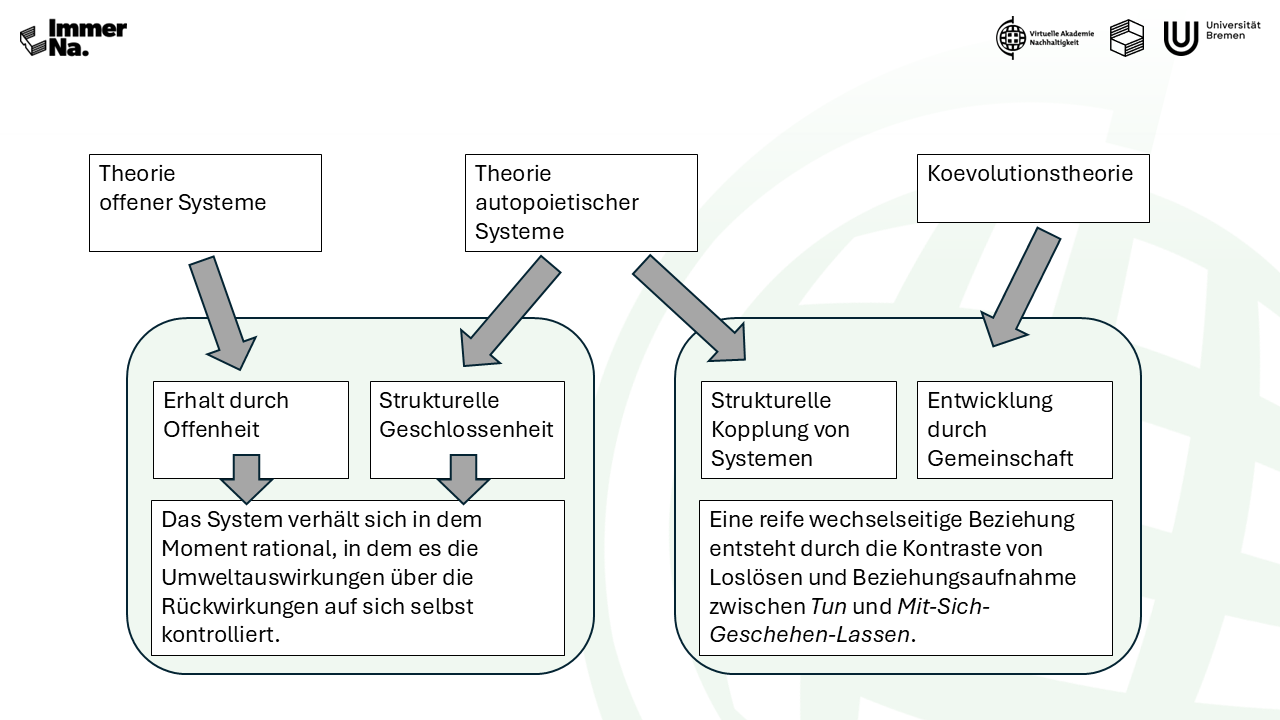

Die allgemeine Systemtheorie geht davon aus, dass lebende Systeme offene Systeme sind, die Energie, Materie oder Informationen aus ihrer Umwelt zum Überleben brauchen. Dadurch muss sich das System immer wieder an die (Änderungen der) Umwelt anpassen, um zu überleben. Offene Systeme sind deshalb umweltdeterminiert (Fremdreferenz).

Abbildung 2: Systemische und evolutionäre Beiträge autopoietischer Erkenntnisse (Quelle: eigene Darstellung VAN (2024), angelehnt an Müller-Christ (2001), S. 283)

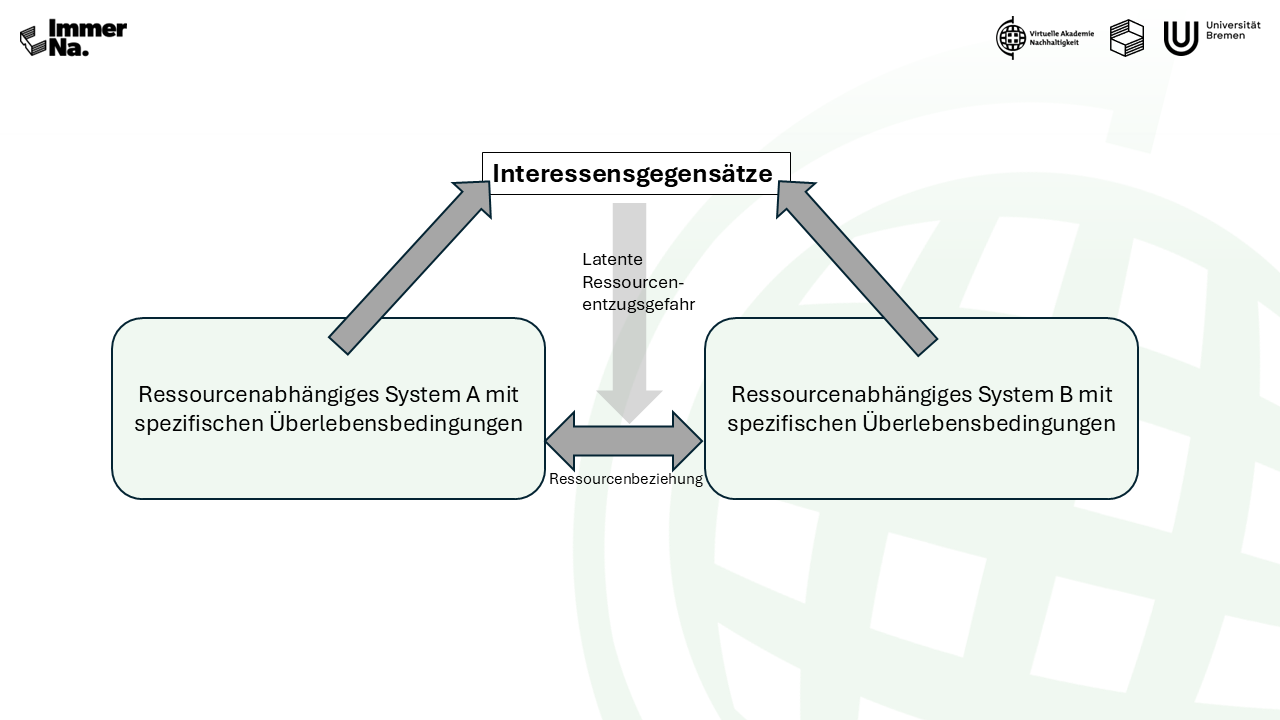

Die Theorie autopoietischer Systeme (auto = selbst, poiein = machen) sieht Systeme dagegen als organisatorisch geschlossene, autonome Interaktionssysteme, die sich nur auf sich selbst beziehen können (Selbstreferenz). Alle Interaktionen sind auf die Selbsterhaltung des Systems ausgelegt, sodass das System keine Interaktionen eingehen kann, die nicht im organisationseigenen Beziehungsmuster festgelegt sind (strukturelle Geschlossenheit). Autopoietische Systeme sind sehr umweltsensibel, während alle anderen Systeme nur reaktiv bzw. umweltdeterminiert sind. Autopoietische Systeme können sich somit nicht beliebig an die Umwelt anpassen, sondern nur entsprechend ihrer internen Struktur auf die Umwelt reagieren. Aufgrund der vielfältigen Austauschbeziehungen eines Systems mit seiner Umwelt muss dieses System mit bestandsgefährdenden Rückwirkungen aus der Umwelt auf sich selbst rechnen, wenn es die Umwelt gefährdet. Deshalb lautet eine weitere Rationalität: „Ein System verhält sich im Umgang mit seinen Umwelten dann rational, wenn es seine Einwirkungen auf die Umwelt an den Rückwirkungen auf es selbst kontrolliert.“ Diese Rationalität der Kontrolle der Rückwirkungen ist auch in der ressourcenorientierten Managementlehre relevant. Dabei stellen die Systeme in der Unternehmensumwelt Ressourcenquellen dar, dessen Rückwirkungen es zu kontrollieren gilt. Diese Ressourcenquellen sind wiederum selbst ressourcenabhängige Systeme mit spezifischen Überlebensbedingungen, sodass es beim Ressourcenaustausch zwischen den Systemen zu Interessensgegensätzen kommen kann. Da somit dauerhaft eine latente Ressourcenentzugsgefahr besteht, sollte alles, was das System in der Rückwirkung gefährdet, im Vornherein bereits unterlassen werden.

Abbildung 3: Kontrolle der Rückwirkungen als Überlebensstrategie (Quelle: Eigene Darstellung VAN (2024), angelehnt an Müller-Christ & Remer (1999), S. 73)

Für Organisationen und andere soziale Systeme bedeutet das, dass sie eine ständige Selbstreflexion der möglichen Nebenwirkungen brauchen, vor denen sich das System aufgrund der strukturellen Geschlossenheit nicht schützen kann. Erst durch eine gesteigerte Reflexionsfähigkeit können Organisationen sich als System unter Systemen verstehen. Luhmann versteht unter Reflexion eine Art der Selbststeuerung, durch die Systeme ihre Umwelt und ihre eigene Identität thematisieren und genau darauf einstellen, dass ihre Umwelt aus anderen Systemen besteht, sie selbst also Umwelt für andere Systeme sind. Erst durch diesen Blick auf das Außen können sie die Wirkungen ihres Handelns auf die Systeme in ihrer Umwelt wahrnehmen.

@pixabay - kostenlose Nutzung

Dieses Verstehen der anderen Systeme (Umweltsensibilität) lässt sich in Analogie zum zwischenmenschlichen Verhalten als Empathie bezeichnen. Unternehmen müssen eine Art Empathie für die Belange ihrer Umwelt entwickeln. Das erfordert aus Managementsicht den Willen und die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und -beschreibung als ein System in zirkulärer Interaktion mit anderen Systemen.

Daraus ergibt sich für Systeme wie Organisationen die Schlussfolgerung, dass die Systemumwelt bzw. das Organisationsumfeld kein unabhängiger Lebensbereich ist, sondern eine Projektion des eigenen, organisationalen Selbstbildes. Die Umweltprobleme von Unternehmen hängen somit oft mit ihrem Selbstbild zusammen, das sie aufrechterhalten wollen. Der entscheidende Ansatzpunkt zur Gestaltung der Interaktion ist das systemeigene Selbstbild, welches darüber entscheidet, ob das Beziehungssystem bedrohlich oder förderlich werden kann. Das vorherrschende Bild der Unternehmens-Umwelt-Beziehung ist durch eine „egozentrische Organisation“ geprägt, die hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt ist und deshalb ihre eigene Komplexität und die Bedeutung des sie umgebenden Beziehungssystems nicht versteht.

@pixabay - kostenlose Nutzung

So wird auf lange Sicht der Umweltdruck der Negativ-Betroffenen (z.B. Konsument:innen, Staat etc.) wachsen und die eigenen Handlungsräume werden eingeschränkt. Organisationen, die verstanden haben, dass ihre Umweltprobleme von ihrem eigenen Selbstverständnis abhängen, agieren in einer Art systemischer Weisheit. Ziel der Selbstreflexion ist ein Selbstbild, dessen Realisierung sowohl das Unternehmen als auch die Umwelten überleben lässt. Systemisch weises Handeln bedeutet nicht nur zu sehen, wie das eigene System von der Umwelt abhängt, sondern sich auch in der Konsequenz in den eigenen Handlungen zu beschränken, um unerwünschte Rückwirkungen zu verhindern.