Klimagerechtigkeit

Der Kampf um Klimagerechtigkeit ist das Fundament des Klimaaktivismus. Dieses Fundament ist entscheidend für das Erstreiten sinnvoller Veränderungen.

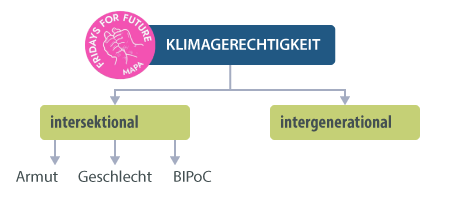

Klimagerechtigkeit besteht aus zwei verschiedenen Aspekten. Zum einen bezeichnet der Begriff die temporale Beziehung zwischen verschiedenen Generationen. Dahinter verbirgt sich die Diskussion, in welchem Rahmen Handlungen der Gegenwart zukünftige Generationen in ihren Rechten, wie etwa in dem Anspruch auf ein lebenswertes Leben, oder in ihren Freiheiten beschränken. Die Diskussion geht hier also auch hinaus über den bloßen Erhalt der Menschheit – der im Diskurs häufig vorherrscht.

Entscheidender ist aber, dass hiermit zum Ausdruck gebracht wird, wie der Klimawandel und Maßnahmen zu seiner Linderung in den größeren Kontext eingeordnet werden. Den Klimawandel hier als ein getrenntes Phänomen zu betrachten, würde sein intersektionales Zusammenspiel ignorieren (vgl. Stanford Encyclopedia of Philosophy: „Climate Justice“). So wirkt sich der Klimawandel unterschiedlich und in ungerechtigkeitsverstärkender Weise auf Menschen aus. Das hängt von verschiedenen Ungerechtigkeitsmerkmalen ab. Zum Beispiel trifft der Klimawandel Menschen unterschiedlich stark, je nach

- Armutslevel und

- Klasse oder

- Geschlecht.

Besonders betroffen sind Menschen in ärmeren Regionen, Black und Indigenous People of Colour (BIPoC). Hier kommen die Begriffe der MAPA und LAPA auf. MAPA und LAPA beschreiben, wie stark oder schwach Regionen und Personen vom Klimawandel betroffen sind und sein werden.