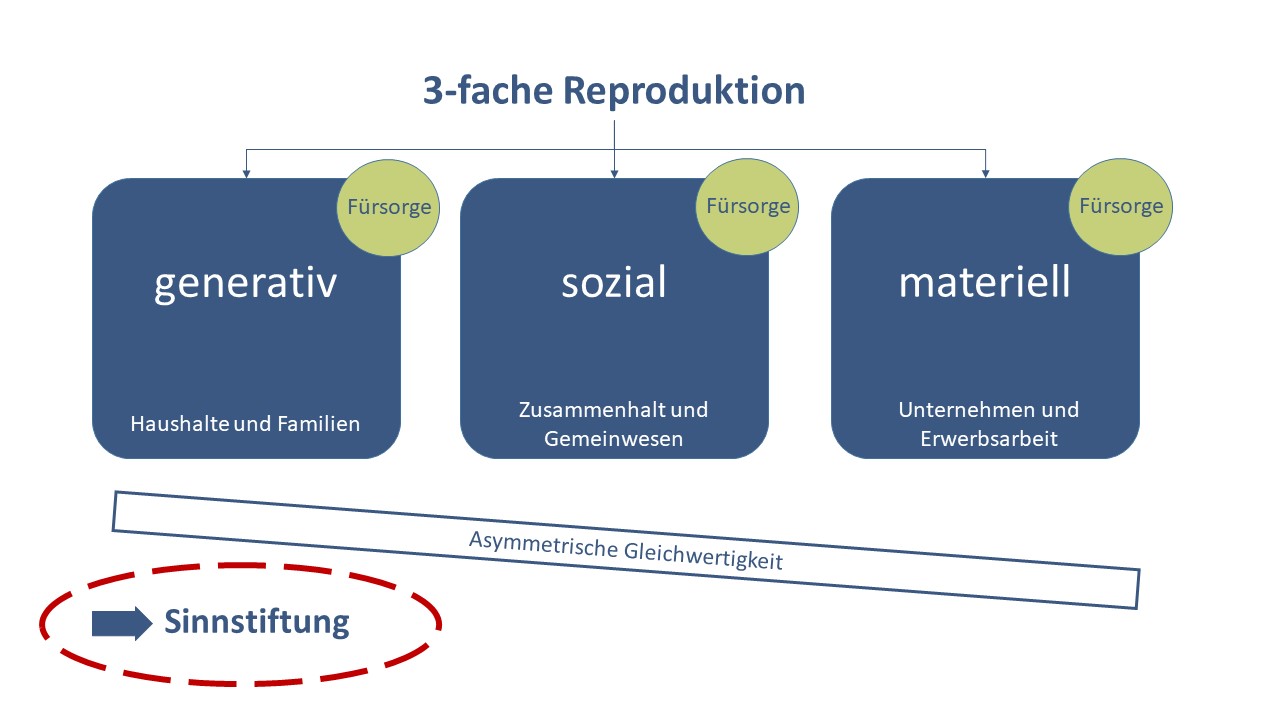

Sind alle Bereiche gleich viel

wert?

Wir sind es

gewohnt, die materielle Reproduktion in Form der ökonomischen Leistungen als

wichtigstes Feld zu betrachten, weil es den gegenwärtigen Diskurs scheinbar

alternativlos durchzieht. Auf dieser Überzeugung haben wir unser soziales

Sicherungssystem aufgebaut (dazu werden wir in Lektion 5 noch mehr erfahren)

und so hat es sich auch als Leitlinie in unsere Lebensentwürfe eingeschrieben. Wird

man zum Beispiel auf einer Party darauf angesprochen, was man mache, antwortet

man wie selbstverständlich mit seinem Beruf.

Systematisch

aber basiert die Annahme der herausgehobenen Bedeutung der Erwerbsarbeit auf

einem doppelten Irrtum: Denn…

- erstens sind alle drei Bereiche gleichwertig in

ihrer Bedeutsamkeit für die Reproduktion.

- zweitens kann man sogar von einer asymmetrischen

Gleichwertigkeit sprechen im Hinblick darauf, welche Bedingungen die

Bereiche bereitstellen, um Handeln überhaupt zu ermöglichen, also hinsichtlich

ihrer konstitutiven Stellung.

Aus dieser Perspektive erweist

sich die Sphäre der ökonomisch

vermittelten Arbeitsleistung als nachgeordnet gegenüber familiären und

gemeinwohlbezogenen Tätigkeiten. Denn Familien und Beiträge zum Gemeinwesen

gehen der ökonomischen Wohlstandsproduktion voraus.

Arbeitsleistung und Wertschöpfung

setzen Menschen voraus, die es gelernt haben, sich im sozialen Feld zu bewegen,

eine Idee von Leistung und Wert erfahren sowie sich notwendige Qualifikationen

angeeignet haben und sich an das Gemeinwesen binden können, indem sie

Verantwortung empfinden und Solidarität üben.

Solche Entwicklungswege jedes

Einzelnen beruhen auf einem funktionierenden Gemeinwesen und auf Familien, in

denen Kinder Vertrauen entwickeln und sich bedingungslos angenommen fühlen.

Und was ist jetzt mit der Kohärenz? Und was ist damit überhaupt

gemeint?

Wenn man dieser

Argumentation folgt, stellt sich sofort die Frage, wie denn nun gewährleistet

werden kann, dass die Handlungsentscheidungen der Individuen den Erfordernissen

einer gesellschaftlich nachhaltigen Entwicklung entsprechen. Diese Entsprechung

lässt sich auch als Kohärenz bezeichnen.

Wichtig

Die Antwort lautet:

Kohärenz

stellt sich her, wenn die Handlungsbedingungen sowie die Werte und

Überzeugungen der Individuen zu den gesellschaftlichen Anforderungen passen.

Wir müssen uns also mit diesen Handlungsbedingungen und Überzeugungen befassen und werden darüber dann später zu den nötigen und möglichen Änderungen kommen für eine Stärkung sozialer Nachhaltigkeit. Doch zunächst noch einmal zurück zum Strukturmodell von Gesellschaft für einen tieferen Blick auf das Wechselverhältnis zwischen Struktur und Handeln. Damit wird dann auch die in der Abbildung noch enthaltene Sinnstiftung erläutert.